ID Abstract nº20686

Introducción

En Galicia la pesca, la acuicultura y el marisqueo adquieren una gran importancia. La actividad profesional pesquera constituye un sector estratégico tanto por su peso económico como por su dimensión social. La actividad de pesca incluye muchos pequeños colectivos de trabajadores (rederas, mariscadoras,etc) que a veces nos pasan desapercibidos, no únicamente por su menor número,sino porque los daños laborales se ven eclipsados por aquellos más graves que ocurren a bordo de los buques de pesca. Además, estos oficios están ocupados por mujeres que desarrollan su profesión en tierra, como es el caso de las rederas en el “peirao”, cuya ocupación comporta no pocos riesgos laborales, fundamentalmente de origen ergonómico.

El arte de reparación y fabricación de redes es uno de los más antiguos oficios marineros. Es una actividad sobrefeminizada, ya que históricamente mientras ellos iban a faenar, ellas reparaban las redes o se dedicaban al marisqueo. En Galicia, el colectivo está formado en un 99% por mujeres, lo mismo ocurre en el País Vasco, Asturias y Cantabria, donde es clara la sobrerrepresentación

Femenina.

En estas actividades, la postura de trabajo, la realización de movimientos repetitivos, la aplicación de fuerzas, la manipulación de cargas condicionan el tipo de patología, así como su localización anatómica y en menor grado, las herramientas. Además, existen otros factores de riesgo como son el ritmo excesivo de trabajo, las largas jornadas y los factores individuales.

Entre las rederas, los daños profesionales más comunes son los denominados trastornos musculoesqueléticos (TME), originados como consecuencia de la carga física asociada al trabajo, que está relacionada con las demandas físicas derivadas de la adopción de posturas forzadas, mantenidas o fatigosas (de la espalda, brazos, codos, manos y en menor medida, de las extremidades inferiores); de la realización de movimientos repetitivos; de la manipulación de cargas o de la aplicación de fuerzas importantes. Entre las patologías asociadas a los riesgos laborales en esta actividad estarían:

· Las lesiones de los tendones por fatiga e inflamación de las vainas tendinosas, tejidos peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas. La inflamación crónica puede causar lesiones que provocan el desgarro de las estructuras tendinosas y, posteriormente, ocasione la ruptura total o desgarro parcial del tendón.

· Los daños en los nervios derivados de la presión: síndrome del túnel carpiano por presión del nervio mediano en la muñeca, etc. La inflamación de los tendones flexores y sus vainas sinoviales respectivas provoca un atrapamiento del nervio mediano, produciendo alteraciones motoras y sensitivas que se manifiestan en la mano. Las afecciones de las bolsas serosas por la presión ejercida en las áreas anatómicas de apoyo.

· Patologías como el ganglión o quiste sinovial, que se corresponde con una protusión (salida) del líquido sinovial a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca (huesos del carpo) o de las vainas sinoviales de los tendones. El lugar de aparición más frecuente es en el dorso de la mano y de la muñeca (en el 60% de los casos). Es menos frecuente la aparición en las vainas de los tendones extensores y, muy ocasionalmente, también pueden localizarse en la cara ventral de la muñeca.

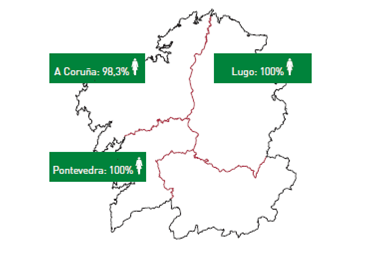

Figura 1.Población laboral de rederas en Galicia

Los tipos de artes preponderantes en los caladeros nacionales se agrupan bajo la denominación de artes menores; en la pesca comunitaria, el arrastre y el palangre de fondo y en la pesca internacional, el palangre de superficie y el arrastre. Las artes de pesca están reguladas y son imposiciones a los pescadores para alcanzar los objetivos predefinidos en la estrategia de gestión y son utilizadas para reducir o contener el esfuerzo de pesca efectivo “Input Control”, o para restringir las capturas totales a unos límites predefinidos “Output Control”. Para este control, se limita el número de unidades pesqueras o se define el tamaño mínimo de la malla, para lo que se necesita conocer el arte.

Los tipos de artes, aparejos, útiles o equipos utilizados en la pesca profesional marítima están regulados y se clasifican en varias categorías: aparejos de anzuelo, artes de enmalle, artes de cerco, artes de cerco, artes de arrastre y artes remolcadas o haladas a mano.

Figura 2.Dedicación según el tipo de red y tipo de arte de pesca

El 99,1% son mujeres, únicamente en la provincia de A Coruña aparece un reducido porcentaje de hombres dedicados a esta actividad.

Este estudio médico epidemiológico en la actividad de rederas desarrollado en las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra, tiene como objetivo general mejorar sus condiciones de trabajo, identificar los riesgos generadores de enfermedades profesionales y laborales, para poder prevenir su aparición y actuar sobre el agente etiológico.

Entre los objetivos específicos se destacan:

· Conocer la influencia de las condiciones de trabajo en la salud laboral de la población trabajadora en estos dos oficios, recogiendo las diferencias de género, identificando los factores de riesgo y los factores personales que se asocian con los TME más frecuentes y con el STC en estos colectivos.

· Identificar las patologías laborales o profesionales más prevalentes y más concretamente los TME, analizando la concordancia entre los síntomas de TME referidos por las rederas en la historia actual con los resultados de la exploración clínica, y visibilizar estos daños para la salud laboral, como lo que son, contingencias profesionales.

· Estimar la prevalencia de casos sospechosos del síndrome del túnel carpiano (STC).

· Desarrollar y propiciar mejoras en las condiciones de trabajo.

· Mejorar la notificación de patologías profesionales en relación a los riesgos laborales en estos dos oficios.

· Proponer intervenciones preventivas, basadas en medidas organizativas, técnicas y personales pero con un enfoque participativo que implique la intervención de los trabajadores en el proceso de cambio, entre las que se incluye una guía de buenas prácticas sencilla y práctica.

· Identificar nuevas líneas de trabajo para la prevención de riesgos laborales en las rederas · Elaborar una guía de buenas prácticas.

Metodología

En el año 2010 se firmó un acuerdo marco de colaboración entre la Consejería del Mar,el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral (ISSGA) y la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores, en materia de prevención de riesgos laborales en el sector de la pesca de bajura en Galicia. Esta iniciativa que desarrolló el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral forma parte del Plan estratégico de prevención de riesgos laborales para el período 2011-2014, en el que se hace una especial referencia al sector pesquero y, más concretamente, a las actividades en las que la presencia de la mujer es mayoritaria. El contacto con el sector fue a través de la Asociación Marseguro y la Federación gallega de rederas O Peirao, que a su vez está integrada por las asociaciones de rederas de Cabo Burela, Cedeira, Lorbé, O Fieital de Malpica, Illa de estrella de Corme, Maruxía de Cambados, Cerco de Cangas, y Baixo Miño Atalaya.

Los exámenes de salud se realizaron en las instalaciones sanitarias de los equipos técnicos de Medicina Laboral de los centros del Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) de A Coruña, Lugo y Pontevedra, integrados por personal sanitario: médicos especialistas en Medicina del Trabajo, analistas, enfermeros especialistas en Enfermería del Trabajo, auxiliares de clínica y personal de administración. También participaron médicos del centro del ISSGA de Ourense cuando fue preciso para la cobertura de otros servicios.

La participación en la muestra fue voluntaria. El desplazamiento de las trabajadoras se realizó en autobús, sin coste para ellas, y con varios puntos de recogida para facilitar su participación. En los meses previos al inicio, los médicos especialistas en medicina del trabajo del ISSGA diseñaron y elaboraron un protocolo médico específico para cada uno de los colectivos a estudio, considerando los riesgos asociados a las tareas propias e inherentes a cada actividad

Examen médico de acuerdo con el protocolo: anamnesis, historia clínico-laboral individual, exploración médica y realización de las pruebas complementarias predeterminadas. Se elaboró un informe médico individual con los resultados del reconocimiento médico y recomendaciones.

Variables

Con el término selección de las variables se hace referencia a las características de los daños a la salud de los trabajadores que fueron objeto del estudio.

- Datos personales

§ Sexo: hombres y mujeres.

§ Edad: se definieron 2 grupos de edad para las rederas: 35-49 años y 50-65 años y para los perceberos de 20-44 y de 45-65 a efectos de tratamiento estadístico, sin embargo se aportan datos pormenorizados de las participantes por tramos de edad: menos de 20, 20-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-65 y más de 65.

§ Peso y estatura, con los que se determinó el índice de masa corporal (IMC), que es el cociente entre el peso (en kilos) y la estatura al cuadrado (en metros). A partir del IMC se definió sobrepeso/obesidad como un IMC de 25 kg/m2 o superior. Según los criterios SEEDO, se puede establecer la siguiente escala8: IMC<25kg/m2 (normal), 25≤≤IMC<30 (sobrepeso) e IMC≥30 (obesidad).

§ Hábitos:

- Consumo de tabaco: fumador, exfumador (si más de seis meses) y no fumador

- Variable indicadora (sino) del consumo habitual de alcohol

- Variable indicadora (sino) de consumo de fármacos

§ Tensión arterial, según el criterio de la European Society of Cardiology (ESC):Normotensión: <129/84 mmHg y limítrofe o elevada: ≥130-139/85-89 mmHg.

- Condiciones de trabajo en la fabricación y reparación de redes § Antigüedad en años, que se categorizó en: <20 años y ≥20 años. § Variables indicadoras (sino) del tipo de arte: cerco, palangre, arrastre, rascos, volantas, miños y trasmallos. § Espacios de trabajo: al aire libre, en casa, en nave o galpón, varias de las anteriores,en función del arte. § Temperatura del lugar de trabajo: apropiado, inapropiado. § Humedad: muy húmedo, húmedo, apropiado, seco. § Meses trabajados al año: ≤9 meses, >9 meses. § Días trabajados a la semana: 3 ó 4 días, 5 días, 6 ó 7 días. § Horas trabajadas al día: <7 horas, 78 horas, >8 horas. § Tipo de jornada: continua, partida o rotativa. § Postura de trabajo: de pie, sentada, de pie y sentada. § Variable indicadora (sino) de manipular cargas. § Peso que manipula: ≤15 kg, 1625 kg, >25 kg. § Frecuencia de manipulación de cargas: 1/3 de la jornada, 2/3 de la jornada o toda la jornada. § Variable indicadora (sino) de desplazar cargas. § Variables indicadoras (sino) de EPI utilizado: guantes, botas de agua, ropa impermeable,otros. § Variable indicadora (sino) de realizar movimientos repetitivos. § Variable indicadora (sino) de realizar los movimientos repetitivos durante al menos 2 horas o el 50% del trabajo. § 18.Variables indicadoras (sino) de desempeñar otros trabajos actualmente: en la agricultura, en los servicios, en la industria o en la pesca. 53

- Condiciones de trabajo en la extracción de percebe a pie § Antigüedad en meses, que se categorizó en: <10 años y ≥10 años. § Variables indicadoras (sino) de especies que recoge: percebe, mejilla,erizo y otra. § Variables indicadoras (sino) de herramientas utilizadas: rasqueta, rasqueta ancha, ganchillo y rastrillo. § Variable indicadora (sino) de manipular cargas. § Peso que manipula: <10 kg, 1020 kg, o >20 kg. § Variable indicadora (sino) de transportar cargas. § Zona en la que transporta las cargas: cabeza, espalda, hombros o varias. § Variable indicadora (sino) de utilizar equipo auxiliar. § Variables indicadoras (sino) de equipos de protección individual (EPI): traje de neopreno, escarpines, calzado de goma, guantes, casco, chaleco salvavidas y chubasquero. § Variables indicadoras (sino) de desempeñar otros trabajos actualmente: en la agricultura, en los servicios, en la industria o en la pesca.

- Antecedentes personales Patologías atribuibles a la actividad actual (sino): cuellonuca, columna dorsolumbar, hombro derecho, hombro izquierdo, ambos hombros, codo derecho, codo izquierdo, ambos codos, muñeca derecha, muñeca izquierda, ambas muñecas, caderas, rodillas, tobillos y pies. Patologías que fueron causa de incapacidad temporal (sino)

- Historia actual § Dolencias reumáticas (sino). § Dolencias degenerativas9 (sino). § Localización de las dolencias actuales referidas (sino): cuellonuca, columna dorsolumbar, hombro derecho, hombro izquierdo, ambos hombros, codo derecho, codo izquierdo, ambos codos, muñeca derecha, muñeca izquierda, ambas muñecas, caderas, rodillas, tobillos y pies. § Trastornos musculoesqueléticos § Para la definición de caso de TME se emplearon dos criterios: § Síntomas: dolor actual referido por la persona (sino) en cada una de las siguientes localizaciones:cuellonuca, hombros, columna dorsolumbar, codos, muñecas, caderas, rodillas y tobillos. § Diagnóstico clínico: presencia de un trastorno músculoesquelético (sino) en cada una de las localizaciones anteriores, teniendo en cuenta los resultados de la exploración clínica. § En cada caso se consideró que había presencia de trastorno si alguna de las variables relacionadas (Tabla 9)) eran positivas en la exploración. § Síntomas: dolor actual referido por la persona (sino) en cada una de las siguientes localizaciones:cuellonuca, hombros, columna dorsolumbar, codos, muñecas, caderas, rodillas y tobillos. § Diagnóstico clínico: presencia de un trastorno músculoesquelético (sino) en cada una de las localizaciones anteriores, teniendo en cuenta los resultados de la exploración clínica. En cada caso se consideró que había presencia de trastorno si alguna de las variables relacionadaseran positivas en la exploración.

- Análisis estadístico

Se describieron las características de cada colectivo mediante tablas de frecuencias y medias acompañadas por la desviación estándar.Las prevalencias de TME, según los criterios de síntomas declarados y diagnóstico clínico, y las prevalencias de STC se acompañan de intervalos de confianza del 95% (IC95%), que se calcularon asumiendo muestreo aleatorio simple.

Para las localizaciones más frecuentes se analizó la concordancia entre los síntomas de TME declarados por la persona y el diagnóstico clínico de un trastorno mediante el coeficiente kappa de Cohen, que se acompaña de un IC95%. Además, dado que el índice kappa depende, para un valor fijo del acuerdo observado, de la prevalencia del fenómeno que se estudia, se calculó también el valor máximo de kappa propuesto por Lantz y Lebentzahl.La asociación entre los distintos factores, tanto personales como condiciones de trabajo,y los TME se analizó con la prueba exacta de Fisher. No se realizó ningún análisis multivariante,por limitaciones debidas al tamaño de muestra.

Los análisis se realizaron con el paquete estadístico Stata v12.0 [3] y con el programa Epidat 4.0 [4].

Resultados

El número total de rederas que participó fue de 112, lo que supone el 15,75% de la población ocupada en esta actividad en Galicia, considerando los datos del ISM. La media de edad fue de 52,18 años con una desviación estándar de 6,5. El 63% tiene una edad comprendida en el intervalo de 50-65 años y el 37% son menores de 50 años . Un 4% tiene una edad comprendida entre 31-40 años, objetivándose un escaso relevo generacional.

§ Prevalencia de trastornos músculo esqueléticos y del Síndrome del túnel del carpo en la muñeca (STC)

Las localizaciones más frecuentemente afectadas por TME en el colectivo de rederas son cuello-nuca, columna dorso-lumbar y hombros, tanto por síntomas como por diagnóstico clínico. En el resto de localizaciones, la prevalencia de TME identificada en la exploración es inferior al 5%. En conjunto, los TME en la columna afectan a más de la mitad de las rederas: 69% tienen síntomas y 54% un diagnóstico clínico. El 38,4% de las rederas (IC95%: 29,4-48,1) están libres de TME en la exploración, pero solo un 17,9% (11,3-26,2) declaran que no tienen dolor en ninguna de las zonas estudiadas, y el 62,5% (52,9-71,5) tiene dolor en dos zonas o más.

La prevalencia de TME por síntomas es siempre superior a la prevalencia de diagnóstico clínico, con diferencias relativas que varían entre 10,2% para el cuello-nuca y 91,7% para las muñecas.

La prevalencia de STC en las rederas de Galicia, considerando tanto los casos posibles como los confirmados, es del 37,3% (28,2-47,0). Si se incluyen solo los casos confirmados, la prevalencia se reduce al 21,8% (14,5-30,7).

Conclusiones

· El colectivo de rederas en Galicia son fundamentalmente mujeres, con una edad media elevada, con alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, y la mitad lleva más de 20 años en el sector.

· Las rederas trabajan todas las artes de pesca y suelen compaginar un arte mayor con varios artes menores.

· Un 87% de las rederas manipulan cargas, el 65% requiere desplazamiento y un 74% indica que el peso de los elementos movilizados supera los 15 Kg.

· El 96% de las rederas refiere que su trabajo es una tarea repetitiva y las posturas de trabajo que se adoptan van a depender del tipo de arte que reparen. El 83% de las rederas se dedica con exclusividad a este oficio.

· El 68% de las rederas refiere patologías atribuibles a su actividad pero solamente 52 estuvieron de baja por ese motivo (el 46% de la muestra) y en ningún caso se comunicó como daño profesional, lo que supone un desconocimiento de las patologías profesionales de esta actividad y sus riesgos.

· El 82% de las rederas refirieron dolor el día del examen médico y el porcentaje de trabajadores que tienen diagnosticado algún TME son el 62%.

· Más de la mitad de las rederas tienen un diagnóstico de TME en la columna, con mayor afectación de la zona cervical, y casi el 70% declara síntomas de TME en esta zona. Después de la columna, la mayor prevalencia de TME en las rederas se observa en las extremidades superiores (30% según diagnóstico y 54% por síntomas), fundamentalmente por afectación de los hombros. La prevalencia de TME diagnosticado en las extremidades inferiores es mucho más baja, en torno a un 5% y en algunos casos solapada con trastornos del retorno venoso.

· La prevalencia de TME por síntomas es siempre superior a la prevalencia de diagnóstico clínico, y la concordancia entre ambos criterios es baja en las localizaciones más frecuentemente afectadas: columna dorso-lumbar, cuello-nuca y hombros. En el resto de zonas no se pudo analizar la concordancia.

· En las rederas, tener síntomas de TME en el cuello-nuca no se asocia con los factores personales ni con las condiciones de trabajo estudiadas. Si se utiliza el criterio del diagnóstico, la presencia de TME en el cuello-nuca es más frecuente en el grupo de 50-65 años, en las personas que trabajan en ambiente térmico apropiado o con un grado de humedad adecuado, y en las que cargan peso pero inferior a 25Kg27. La prevalencia de TME en la columna dorso-lumbar, definida por los síntomas de dolor, es mayor en las rederas de 50-65 años y en las que trabajan en ambiente muy húmedo. La prevalencia de STC en las rederas de Galicia, considerando tanto los casos posibles como los confirmados, es del 37%. Si se incluyen únicamente los casos confirmados, la prevalencia se reduce al 22%.

· En cuanto a las patologías degenerativas o reumáticas en las rederas, el 9% afirmó padecer nfermedades reumáticas y el 33% de carácter degenerativo.

· La agudeza visual estaba disminuida en el 74% de las rederas, la audiometría fue normal en el 71%, la espirometría fue normal en el 96%, el ECG no presentó alteraciones en el 85% y las alteraciones analíticas más frecuentes fueron la dislipemia y el aumento de la glucemia, y en la hematología la afectación de la serie roja.

Las limitaciones

El tamaño de muestra (n=112 en rederas) no permite estimar prevalencias de TME y STC por grupos de edad o sexo, ni permite realizar un análisis detallado de concordancia o un análisis multivariante para identificar factores asociados con los TME y el STC.

Este estudio, de tipo transversal, no permite identificar relación causal entre factores personales y condiciones de trabajo y los TME, solo es posible establecer la presencia o no de asociación.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la definición subjetiva de TME basada en los síntomas declarados puede estar afectada, entre otros factores, por diferencias en los umbrales de dolor de unas personas a otras, o por el hecho de que los síntomas son a menudo intermitentes y episódicos, sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad.

Los criterios diagnósticos no siempre son claros y pueden proporcionar resultados inconsistentes de unos examinadores a otros A pesar de las limitaciones formuladas, los estudios de prevalencia aunque no permiten establecer una inferencia causal, si permiten establecer grados de asociación entre las variables estudiadas y permiten una visión global del tema de estudio. Otras ventajas son la facilidad en la ejecución, el menor coste y la utilidad para la planificación de medidas preventivas y programas específicos.

Los autores manifiestan no tener ningún conflicto de interés.

Agradecimientos

Este estudio pudo ser realizado gracias a la colaboración, empeño y participación de todas las cofradías de pescadores, a los colectivos de rederas y perceberos por su participación activa, a la Asociación Mar Seguro y a la Federación de REDERAS “O Peirao” y a todas las asociaciones que la integran.

Este trabajo es fruto de una colaboración interdisciplinar entre diferentes colectivos, organizaciones y departamentos de la Xunta de Galicia, que supuso un esfuerzo por parte de todos desde el inicio hasta el fin, y que de seguro se refleja en este trabajo.

Referencias bibliográficas

[1] Salas-Salvadó J, Rubio MA, Barbany M, Moreno B, Grupo colaborativo de la SEEDO.

Consenso SEEDO 2007 para la evaluación del sobrepeso y la obesidad y el establecimientode criterios de intervención terapéutica. Med Clin (Barc). 2007;115:587-97.

[2] Lantz CA, Nebenzahl E. Behavior and interpretation of the k statistic: Resolution ofthe two paradoxes. J Clin Epidemiol. 1996;49 (4):431-4.

[3] StataCorp. Stata Statistical Software: Release 10. College Station, TX: StataCorp LP.

2007.

[4] Epidat: programa para análisis epidemiológico de datos. Versión 4.10, abril 2011. Dirección

Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, Consellería de Sanidade,

Xunta de Galicia; Organización Panamerica de la Salud (OPS-OMS).

[5] Gorber SC, Tremblay M, Moher D, Gorber B. A Comparison of direct vs. Self-reportmeasures for assesing height, weight and body mass index: a systematic review. Obesityreviews. 2007;8:307-26.

[6] Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical data.

Biometrics. 1977;33:159-74.

[7] Punnett L, Wegman DH. Woek-related musculoskeletal disorders: the epidemiologicevidence and the debate. J Electromyography Kinesiology. 2004;14:13-23

[8] Driscoll T. Epidemiological aspects of studying work-related musculoskeletal disorders.

Best Practice and Res Clin Rheum.2011;25:3-13.

[9] Lorenzo Espeso Mª Nieves, Gil Fernández Manuel, Santiago Pérez María Isolina. 2012.

Estudio epidemiolóxico no marisqueo a pé. Instituto Galego de Seguridade e Saúde

Laboral (ISSGA).

[10] Guisasola Yeregui Aitor, Lorenzo Espeso Mª Nieves, Rodríguez González Helena Abigail,

Platero García Dulce María. Guía de vixilancia da saúde 2ª parte dirixida a mariscadoras,rederas, neskatillas e empacadoras. ISSGA, OSALAN, IAPRL y ICSSL.

[11] van Rijn RM, Huisstede BMA, Koes BW, Burdorf . Associations between work-relatedfactors and the carpal tunnel syndrome—a systematic review .Scand J Work Environ

Health 2009;35 (1):19-36

[12] Descatha A, Dale A-M, Franzblau A, Coomes J, Evanoff B. Comparison of researchcase definitions for carpal tunnel syndrome .Scand J Work Environ Health 2011;37(4):298-306

[13] Homan MM, Franzblau A, Werner RA, Albers JW, Armstrong TJ, Bromberg MB. Agreementbetween symptom surveys, physical examination procedures and electrodiag-nostic findings for the carpal tunnel syndrome.Scand J Work Environ

Health 2012;38 (5):436-446

[14] Bodin J, Ha C, Petit Le Manac’h A, Sérazin C, Descatha A, Leclerc A,

Goldberg M, Roquelaure Y. Risk factors for incidence of rotator cuffsyndrome in a large working population. Scand J Work Environ Health2013;39 (2):164-169

[15] Holtermann A, Clausen T, Jørgensen MB, Burdorf A, Andersen LL.Patienthandling and risk for developing persistent low-back pain amongfemale healthcare workers.Scand J Work Environ Health 2010;36(3):189-201

[16] van Rijn RM, Huisstede BMA, Koes BW, Burdorf A. Associations betweenwork-related factors and specific disorders of the shoulder – a systematicreview of the literature. Scand J Work Environ Health 2009;35(2):113-126

[17] Silverstein B, Fan ZJ, Smith CK, Bao S, Howard N, Spielholz P, Bonauto

DK, Viikari-Juntura E. Gender adjustment or stratification in discerningupper extremity musculoskeletal disorder risk?

[18] Banegas JR. Epidemiología de la hipertensión arterial en España. Situaciónactual y perspectivas. Hipertensión. 2005; 22:353-362

[19] Nordin M, Anderson BJ, Pope MH. Musculoskeletal Disorders in the Work Place. Principles and Practice, 2nd Edition. Mosby Elsevier. Philadelphia 2007

[20] Burt S, Crombie K, Jin Y et al. Workplace and individual risk factors for carpal tunnel síndrome. Occup Environ Med 2011; 68:928-933

[21] Leclerc A, Landre MF, Chastang JF et al. Upper- limb disorders in repetitive work. Scand J Work Environ Health 2001, 27:268-278

[22] Nyman T, Mulder M, LLiadou A et al. Physical workload, low back pain and neck-shoulder pain: a Swedish twin study. Occup Environ Med 2009; 66:395-401

[23] Hooftman, Wendela E. Equal task, equal exposure? Are men and women with the same tasks equally exposed to awkward working postures . Ergonomics, 2009, Vol.52 (9), p.1079-1086

Papers relacionados