La Ciudad de México, está expuesta tanto a diferentes fenómenos naturales como provocados por el hombre, que hacen que sus habitantes se encuentren expuestos a gran número de fenómenos perturbadores, conocidos como riesgos, los cuales pueden afectar sus vidas, bienes y entorno.

La Ciudad de México se asienta donde originalmente se localizaba la zona del lago, esta característica genera efectos adicionales que amplifican los sismos que han ocurrido, los estudios realizados, han permitido identificar que las áreas de alto riesgo están relacionadas con suelos blandos, destacando algunas graves experiencias que impactaron las decisiones y estrategias de Protección Civil, permitiendo dar la actual definición de éstas ante la ocurrencia de desastres, como por ejemplo, la explosión de San Juan Ixhuatepec el 20 de noviembre de 1984, o bien, el incendio en el mismo lugar en 1996; el sismo de la Ciudad de México y sus réplicas del 19 y 20 de septiembre de 1985; la explosión de miles de litros de combustible que se concentraron en el drenaje primario y secundario de algunas colonias ubicadas principalmente en el centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco en abril de 1992, así como la fuerza destructora de los Huracanes “Gilberto” y “Paulina”, sobre Cancún y Acapulco respectivamente en 1996 y 1997, aunque aún y cuando el Gobierno Federal ha desarrollado mecanismos cada vez más cercanos a nuestra realidad, falta lo más importante, su real aplicación y difusión, no solo por las autoridades, sino también por la propia ciudadanía, quien deberá ser la más interesada por ser la más afectada CENAPRED (2007).

A partir de estos ejemplos, el concepto de Protección Civil en México, ha tomado particular importancia al transformar radicalmente los riesgos por catástrofes en una triste y amarga realidad.

El Programa Interno de Protección Civil es el instrumento, técnico administrativo y organizativo que se circunscribe al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo, pertenecientes al sector público de la Ciudad de México, al privado y al social; se aplica en los inmuebles correspondientes, con el fin de salvaguardar la integridad física y psicológica de los empleados y de las personas que concurren a ellos, así como de proteger a las instalaciones, bienes, información vital y el entorno, ante la ocurrencia de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre.

Siendo que la protección civil es una actividad corresponsable y participativa, cuyas bases fundamentales son la autoprotección y conservación del individuo, sus bienes y entorno, lo que posibilita su interacción social para prevenir, preparar y mitigar, los diversos factores de riesgo natural o antropológico.

Por otra parte el modelo disruptivo que se propone para atender las estrategias de Protección Civil, es la fase de respuesta a emergencia, la cual se inicia inmediatamente después de la ocurrencia del desastre y tiene una duración variable en función de la gravedad del mismo.

Comprende todas aquellas acciones destinadas a salvar vidas humanas y proveer de suministros esenciales a las personas más afectadas por el evento, como búsqueda, rescate, evacuación, provisión de albergues, primeros auxilios, socorro y protección médica de emergencia, restitución de vías de transporte y comunicación, reparaciones preliminares en los servicios esenciales de utilidad pública, empadronamiento de damnificados y registro de los daños a la propiedad pública y privada (CEPAL, 2003).

En esta etapa se deben tomar:

- Precauciones de seguridad: Si existen víctimas, éstas deben ser rescatadas con equipo de seguridad adecuado, después que la situación haya sido plenamente evaluada.

- Aseguramiento del Lugar: Aislar el área y asegurar a la población y el ambiente.

- Evaluar la Situación. Considerando:

- Aplicar el ERP:

- Responder de una forma apropiada.

- Establecer un puesto de mando y líneas de comunicación.

- Rescatar víctimas hasta donde sea posible

- Evacuar si es necesario.

- Mantener el control del lugar

Por lo tanto y siguiendo con lo establecido por la CEPAL y como propuesta de un ERP se considerará la teoría de innovación disruptiva para conformar los posibles escenarios que se podrían suscitan con la ocurrencia de un sismo en la Ciudad de México.

Para su estudio e interpretación se divide en:

- Metodología documental, que permite la recopilación de datos y fuentes de información.

- Metodología descriptiva, que permite en análisis de los factores que afectan a la población de la Ciudad de México y el aspecto innovador en la atención de emergencias.

Innovación en la sociedad contemporánea

Existen muchos conceptos acerca del término de innovación y muchos aportes teóricos entorno a este término, el termino innovación etimológicamente proviene del latín innovare que quiere decir cambiar o alterar las cosas introduciendo novedades, (Medina salgado y Espinoza Espíndola, 1994).

Es por ello que la innovación es el proceso de integración tecnológica existente y los inventos para crear o mejorar un producto, un proceso o sistema. Innovación en el sentido económico consiste en la consolidación de un nuevo producto, proceso o sistema mejorado (Freeman, C; 1982, citado por Medina Salgado y Espinoza Espíndola, 1994).

Otra definición sería que la innovación es la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de producir riqueza, así como también dice que cualquier cambio en el potencial producto de riqueza ya existente, también es innovación.

Para Drucker, es la acción de dotar a los recursos como una nueva capacidad de producir riqueza. La innovación crea un recurso. No existe tal cosa hasta que el hombre encuentra la aplicación de algo natural y entonces lo dota de valor económico (Peter Drucker, 1985)

Drucker menciona lo que debe hacerse para innovar y lo enlista a continuación:

- La innovación intencional comienza con el análisis de oportunidades (pensar en fuentes de oportunidades para innovar).

- La innovación es conceptual y perceptiva (observar, preguntar y escuchar).

- Para ser efectiva la innovación debe ser simple y bien centrada.

- Las innovaciones efectivas empiezan siendo pequeñas.

- Una innovación exitosa apunta a ser líder en su campo, no se trata de que se convierta en un gran negocio.

Lo que no debe hacerse:

- No tratar de ser astuto

- No diversificar

- No innove para el futuro

Si las empresas no realizan innovaciones, Drucker (1998), menciona en su libro la innovación y el empresario innovador que para que una empresa pueda innovar debe ser capaz de dar libertad a su mejor gente para afrontar los desafíos de la innovación, así como también debe ser capaz de dedicar recursos financieros a la innovación, la innovación puede estar presente dentro de cualquier sector de la empresa y debemos de ver la innovación como una norma saludable y explotarla como una oportunidad y no verla como una amenaza

A lo largo del tiempo el concepto de innovación está evolucionando constantemente y hoy en día es un término fundamental para que una empresa tenga competitividad, consolidarse y mantener una posición dentro del mercado. Como se menciona anteriormente, la innovación tiene muchas clasificaciones dentro de la organización y se ha convertido en un término clave para determinar el éxito.

Si atendemos esta aseveración, podemos inferir que también los procesos gubernamentales tienen que innovarse para poder satisfacer las necesidades de la población y en el ámbito de la Protección Civil tiene que estar en constante cambio para poder atender de manera más eficiente a la población ante un fenómeno natural o antrópico que derive en un Proceso de Contingencia.

Herramientas de innovación aplicables al Plan de Recuperación en Caso de Emergencia

Según pascale (2005). Hoy en día las empresas incorporan la innovación de diversas formas, para obtener una mayor calidad de sus productos, disminuir sus costos de producción, o buscar una rápida inserción en el mercado, sea cual sea el caso, lo único que buscan es el cambio dentro de la organización. Por lo tanto, existen diferentes clasificaciones que se le dan a la innovación, entre las principales podemos mencionar las siguientes:

Innovación según su naturaleza:

- Innovación tecnológica. Este tipo de innovación surge tras la implementación de alguna herramienta tecnológica para introducir cambios en la empresa, generalmente se encuentra asociado a los medios de producción.

- Innovación comercial. Implementación de nuevos métodos de marketing, incluyendo mejoras significativas en el diseño meramente estético de un producto o embalaje, precio, distribución y promoción.

- Innovación organizativa. Implementación de nuevos métodos organizacionales en el negocio (gestión del conocimiento, formación, evaluación y desarrollo de los recursos humanos, gestión de la cadena de valor, reingeniería de negocio, gestión del sistema de calidad, etc.), en la organización del trabajo y/o en las relaciones hacia el exterior.

Innovación según el grado de novedad:

- Innovación incremental. Este tipo de innovaciones están representadas por las mejoras a las técnicas ya existentes en el proceso de fabricación de ciertos productos o en las características de estos

- Innovación radical. Son innovaciones que surgen como consecuencia de un descubrimiento científico que permite modificar sustancialmente los productos que realizan determinadas funciones.

Innovación según el objeto

- Innovación de producto. Introducción en el mercado de nuevos (o significativamente mejorados) productos o servicios. Incluye alteraciones significativas en las especificaciones técnicas, en los componentes, en los materiales, la incorporación de software o en otras características funcionales.

- Innovación de proceso. Según explica el estudioso mexicano, Antonio Hinojosa (2014), galardonado con el Premio Nacional de Tecnología de México, “la innovación de procesos se da más por las necesidades del mercado que por el impulso de la tecnología”. Hinojosa añade que “la innovación de procesos se da principalmente por las mejoras que se hacen día a día en las actividades conocidas y la por acumulación de experiencia en la empresa”. No obstante, la innovación de procesos también puede ser un esfuerzo consciente, dirigido y controlado, “enfocado a mejorar dramáticamente el desempeño de un proceso”.

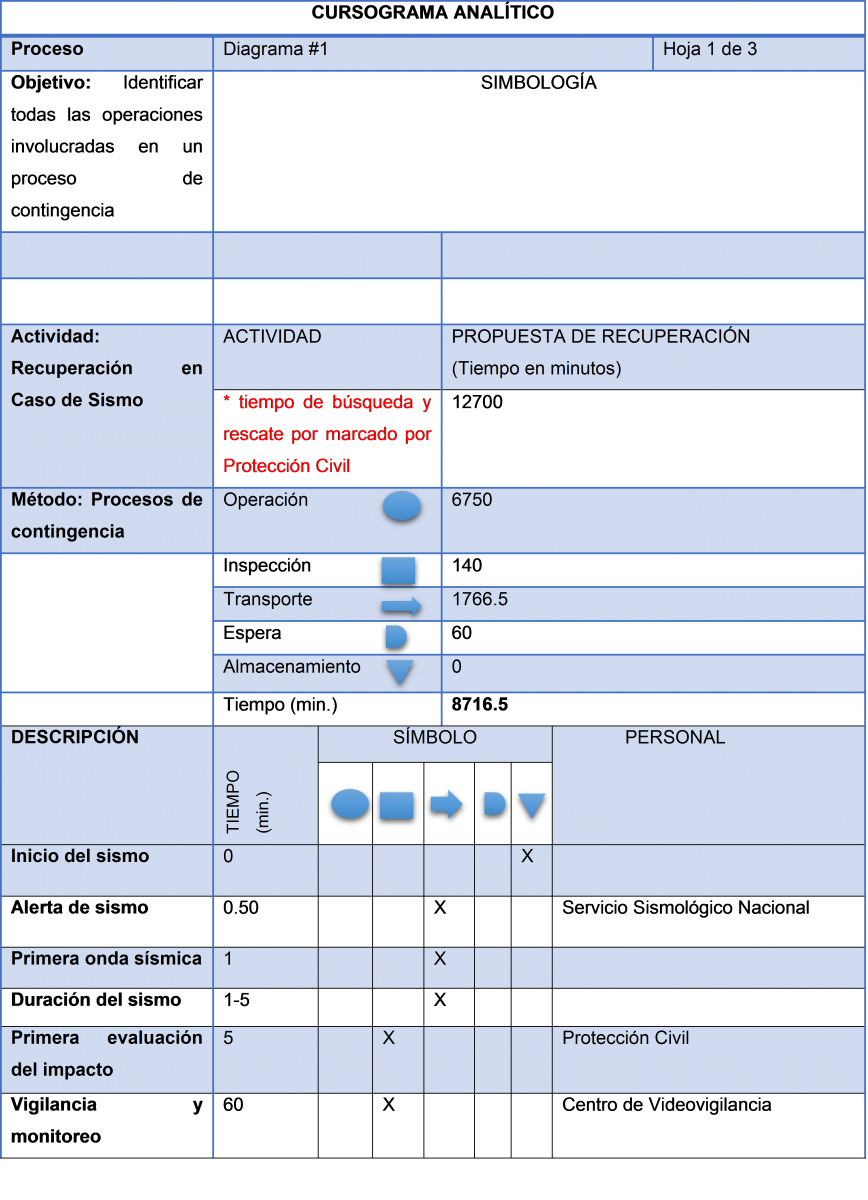

De esta última herramienta, se propone la solución mediante un cursograma analítico para explicar a detalle los procesos del plan de recuperación en caso de emergencia:

Tabla 1 Cursograma analítico de un Plan de Recuperación en Caso de Emergencia, Fuente: Elaboración propia, 2013

Parte de esta propuesta versa en la optimización del tiempo de respuesta mediante el uso de las cámaras de videovigilancia y el monitoreo en tiempo real de la ciudad de México. Así mismo, el Cursograma define roles y acciones siguiendo el protocolo propuesto por el jefe del ejecutivo y Protección Civil, en la interacción de un plan que permita la recuperación de la población después de un sismo en el menor tiempo posible.

Al utilizar el monitoreo en tiempo real se puede activar de forma instantánea el plan de recuperación en caso de emergencia, si la contingencia lo amerita y tener una primera evaluación del impacto ocasionado por el supuesto sismo en la ciudad de México.

El centro de atención es quien se encargará de monitorear y enviar las unidades de rescate, brigadistas y personal de atención a la emergencia, todo lo anterior coordinado por la secretaria de seguridad pública, secretaria de marina y la secretaria de la defensa nacional, dependiendo del grado de impacto.

La piedra angular del Cursograma analítico es la operación de búsqueda y rescate de víctimas, donde la ley general de protección civil hace énfasis en que dicha operación debe ser llevada a cabo durante 15 días después de que se haya producido el impacto del sismo, motivo por el cual se consideró dentro de esta propuesta, pero no así para la contabilidad final de la reducción del tiempo de recuperación, ya que el plan hace énfasis en la recuperación de las operaciones empresariales tanto gubernamentales, privadas e informáticas mediante el uso de las tecnologías de información y del uso de planes de recuperación alineados con este plan de recuperación en caso de emergencia.

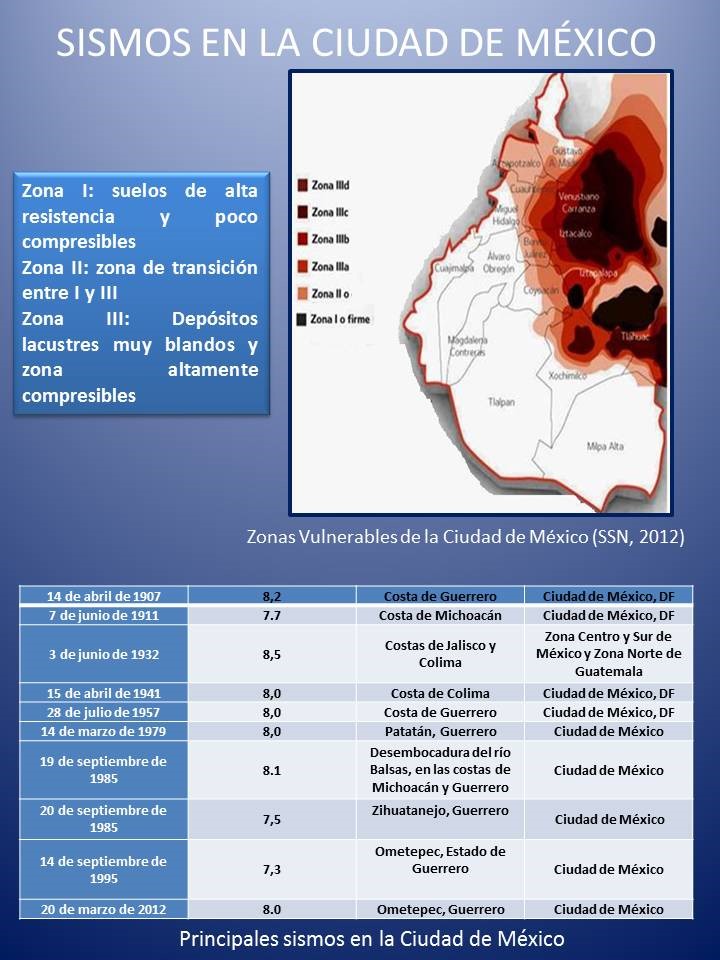

Por lo antes mencionado, la interacción de la innovación disruptiva en la propuesta del ERP da como resultado las siguiente infografías, las cuales tendrán como objetivo principal describir los sismos que ocurren en México y los cuales muchas veces repercuten en la Cuidad de México por ser la entidad con mayor población y por ser una zona lacustre.

Fig. 1 Infografía de sismos suscitados en la República Mexicana Fuente: SSN / UNAM (2013).

La anterior infografía contiene la sismicidad ocurrida en el territorio nacional desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012, con una distribución sísmica como se observa en la siguiente gráfica.

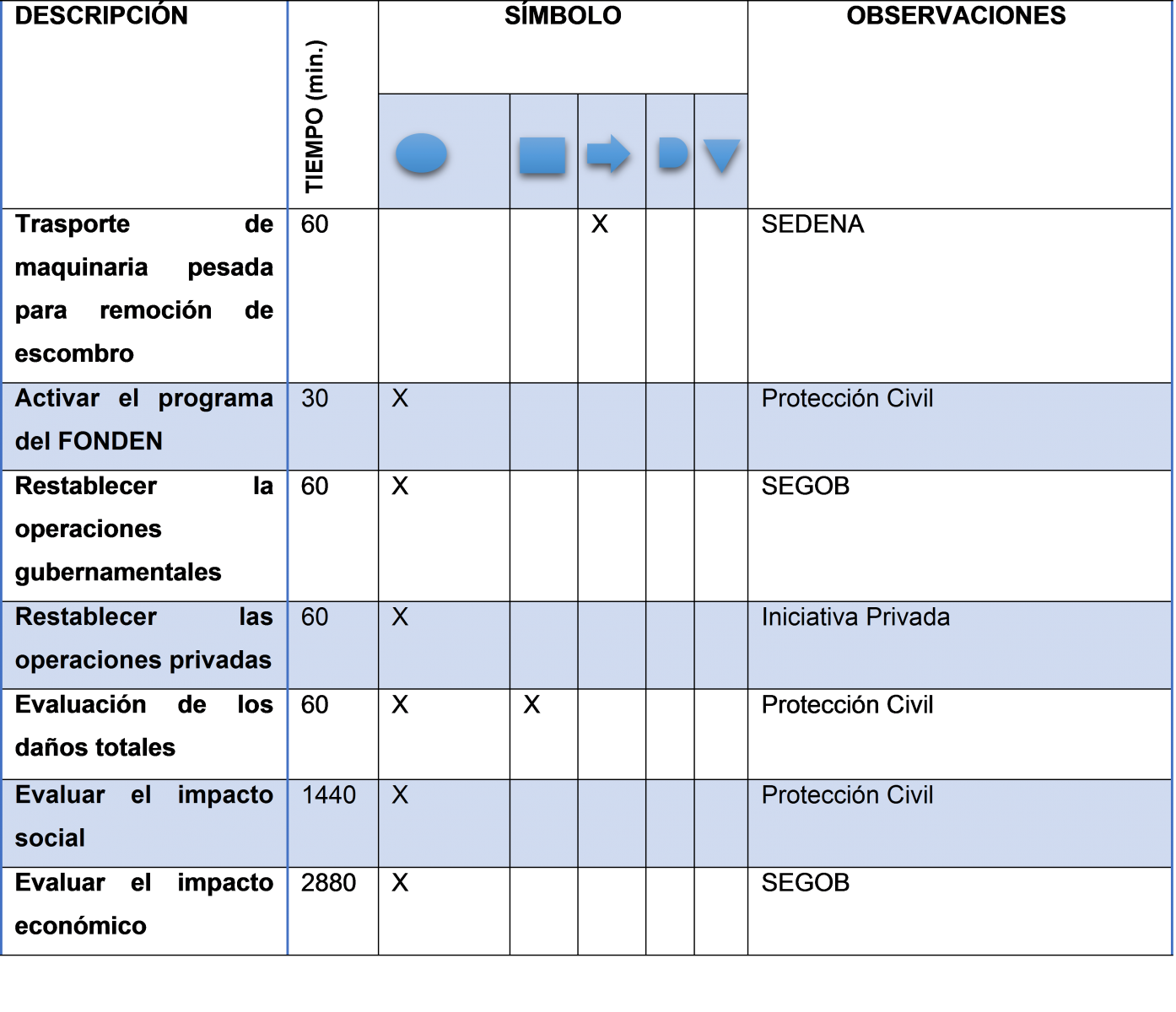

Fig. 2 Gráfica porcentual de los sismos suscitados en la República Mexicana Fuente: Elaboración Propia, con base en Servicio Sismologico Nacional (2012).

De la gráfica anterior se puede decir que en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas representan la más alta sismicidad en el territorio mexicano, con un 25%, 28% y 29% respectivamente y derivado de esta sismicidad se obtiene la siguiente tabla que muestra el epicentro y los sismos de más de 6 grados en escala Richter, que pueden en algún momento dañar a la población de zonas vulnerables o las zonas pobladas cercanas al epicentro.

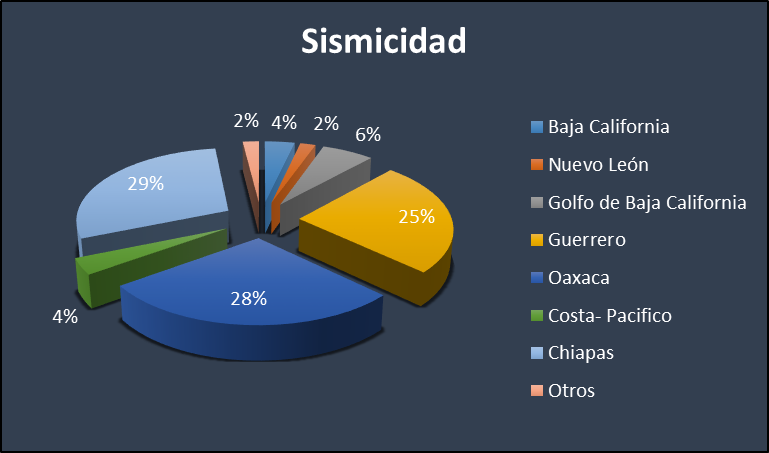

Finalmente se tomará en cuenta la siguiente infografía de la Ciudad de México que muestra por un lado la geografía de la ciudad y por otro lado los sismos más fuertes y devastadores que ha tenido a lo largo de la historia, siendo el principal problema que la ciudad se estableció sobre una zona lacustre y derivado de las nuevas edificaciones y el consumo de agua que requieren los pobladores de esta ciudad se ha ido erosionando el subsuelo no solo provocando que los sismos se sientan con mayor intensidad o impactando de manera adversa, sino que también se produzcan socavones. Correlacionando los temblores con los socavones se puede decir que la ocurrencia del primero podría desencadenar la ocurrencia de socavones en gran parte de la Ciudad de México.

Fig. 3 Infografía de sismos suscitados en la Ciudad de México Fuente: Elaboración Propia, con base en SSN (2012).

De la importancia de la infografía anterior y de los sismos suscitados en la ciudad de México se propone el siguiente flujograma que se basa en el tema de teoría de sistemas y en la teoría de Harvard vista en el capítulo I, en el cual se integran los siguientes actores dentro de la contingencia suscitada en esta caso la ocurrencia de un sismo en la Ciudad de México:

- Contingencia

- Servicio Sismológico Nacional

- Protección Civil

- Centro de Atención a Emergencia

- Población

.png)

Tabla 2 Propuesta de Etapas del Plan de Recuperación en Caso de Emergencia Fuente: Elaboración propia.

De la tabla anterior se desprenden roles, responsabilidades y afectados, por lo cual el objetivo del siguiente flujograma es definir y proponer las actividades que realizarán durante y después de la contingencia presentada.

.jpg)

Fig. 4 Flujograma de acciones de los actores principales en caso de sismo Fuente: Elaboración Propia

Del presente artículo se puede correlacionar un proceso de contingencia aplicando un plan de recuperación en caso de emergencia para la recuperación de información en el menor tiempo posible para que se pueda tener un regreso a la normalidad.

Así mismo, las contingencias en la Ciudad de México se han incrementado, por lo cual, es necesario hacer énfasis en que los efectos, producto de la incidencia de este tipo de eventos, podría ser mitigada utilizando el Centro de Atención y las cámaras que monitorean la Ciudad de México.

Lo anterior sienta las bases para lograr la interrelación de los procesos de contingencia con la aplicación de un plan de recuperación para la Ciudad de México y en consecuencia vincularon la parte informática con la toma de decisiones, ya que al considerar los centros de atención como medio de información en tiempo real, se reducen los tiempos de las operaciones que se suscitan después de una contingencia, utilizando para ello, la infraestructura tecnológica disponible en la Ciudad de México y la inteligencia policial.

La propuesta de un plan que se ajuste a las necesidades específicas de la Ciudad de México requirió del uso de los Diagramas de Estado con la finalidad hacer una representación gráfica y didáctica de dos escenarios importantes por un lado el proceso de contingencia y por otro el plan de recuperación.

Finalmente, se propone un plan con dos ejes rectores principales, primero, la aplicación en tiempo real del plan de recuperación de las operaciones de la Ciudad de México, y la vuelta a la normalidad al ocurrir un sismo esto es una aplicación de la innovación disruptiva.

Armijo, M, (2009) Indicadores de Desempeño en el Sector Público. Publicaciones. ILPES.

Avery, J (2003). The aftermath of a disaster. Recovery following the volcanic eruptions in Montserrat, West Indies. West Indian: Ed. Med.

CENAPRED (2002). Instrumentos de apoyo para el análisis y gestión de riesgos naturales. México.

CENAPRED (2007). “Prontuario de Contingencias del Siglo XX Mexicano”.

CEPAL (2003). Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los desastres, México

Gellerman, S. (1986 Agosto 15): “Why good managers make bad ethical choices”.Harvard Business Review, 4. 13-21

Hackman, R. (2002). Leading Teams. Setting the stage for the great performances. USA: Ed. Harvard Business School Press.

Haro, D. (2011). Comentarios sobre el nuevo Modelo Policial en México, revista Letras

Sisk, H. & Sverdlik, M. (1976). Administración y Gerencia de Empresas. USA: Ed. Southwestern Publishing Co.

Raymond, J. (2001). Decker Homeland Security: Key Elements of a Risk Management Approach.

Universidad Nacional Autónoma de México. “http://www.geofisica.unam.mx” consultado el 3 /04/ 2017.

Zadeck, S (2007, Agosto 3). El camino hacia la responsabilidad social corporativa. Harvard Bussines Review Edición Especial Responsabilidad Social Empresarial.

Papers relacionados