Introducción

CPAE (Centro de Prevención en Artes Escénicas), fundado en el año 2003 es una empresa dedicada a la prevención y el tratamiento de las lesiones derivadas de la práctica escénica en músicos, bailarines y actores.

Creamos servicios preventivos en los que se contemplan los factores de riesgo de los artistas durante la creación y la puesta en escena de la obra teatral. Por lo tanto, nuestro trabajo complementa y enriquece el que ofrece el propio servicio de prevención.

El trabajo que presentamos a continuación se ha centrado en prevenir lesiones a la vez que se mejora la calidad artística del gesto motor de la extremidad superior en los músicos. A continuación mostramos como se va a mejorar la calidad técnica del músico a la vez que prevenimos lesiones.

Para realizar una prevención integral en el colectivo musical hay que tener en cuenta que es un trabajo en el que se mezclan tres características: movimiento repetitivo con una postura forzada y con una alta exposición a sufrir stress (cambios continuos de repertorio, de horarios, lugar de trabajo, exhibición y críticas del público y un trabajo bastante solitario).

Para llegar a una excelente interpretación y para dar sentido a miles de horas de trabajo, el músico debe entregarse en cada actuación y mostrar sus emociones. Es indispensable que para sacar el máximo provecho de esta formación que se centra en las lesiones específicas de los músicos en extremidad superior, se haya hecho antes una buena formación preventiva que explique el tipo de asiento más adecuado y que asegure que en la sedestación el músico tendrá la línea de la gravedad lo más centrada posible apoyando en el asiento sus tuberosidades isquiáticas.

Metodología

Se reúne al colectivo que se va a formar en una sala y se ofrece una doble formación con el objetivo de prevenir lesiones más frecuentes: tendinosis del tendón bicipital o subescapular, epicondilitis, epitrocleítis, sobrecarga muscular, contractura del músculo angular y trapecio; a la vez, que se mejora la calidad biomecánica de la articulación del hombro del intérprete, y por lo tanto, su calidad interpretativa.

La duración de la formación para un colectivo de diez personas es de un total de una hora y media. Se divide en una hora de explicación teórico-práctica y media hora dedicada a las aplicaciones y recomendaciones ergonómicas por músico e instrumento, de forma individual.

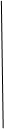

La detección del riesgo postural que hace desencadenar las lesiones más frecuentes de cintura escapular en el músico es la falta de estabilidad en la cintura escapular. A nivel postural conlleva una elevación del hombro, o una rotación del brazo o ambas y/o la cabeza más anterior que el resto del cuerpo (tomando como referencia la línea de la gravedad o de Barré). Por este motivo toda la primera parte de la formación va a estar encaminada a hacer un taller teórico –práctico para desarrollar los desencadenantes que implica esta característica postural. Un ejemplo de postura alterada es el que se observa en el violinista (figura 1). Al elevar el hombro se tiende al adducción del brazo y cierre del pecho, lo que conlleva a alterar la biomecánica general de la cintura escapular. En esos momentos el músculo se activa en exceso y no descansa. Esto ocasiona que:

· El trapecio se contractura por sobreuso muscular.

· El pectoral mayor permanezca en permanente activación y suscite a la respiración superior.

· El músculo romboides homolateral al hombro elevado está en elongación y por la abducción con la que se ha quedado la escápula, no pueda realizar su acción fijadora de la misma cómo musculatura estabilizadora de la cintura escapular.

· El músculo angular en constante contracción por ser el responsable de la elevación de la escápula.

Figura 1. Violinista con elevación y addución del hombro más la proyectada hacia delante.

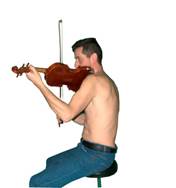

Figura 2. Musculatura fijadora y elevadora de los brazos.

Cuando se levanta el brazo sin fijar la escápula se activa la musculatura del trapecio superior (elevadora del hombro) y se deja de activar la musculatura interescapular (figura 2).

Esto conlleva a que el músculo trapecio superior, catalogado como un músculo dinámico que sirve para mover el hombro (subirlo y bajarlo) o mover la cabeza (inclinarla hacia el mismo lado) dependiendo si se coge como punto fijo el hombro la cabeza; por ser precisamente dinámico y no estático (cómo lo es el romboides o subescapular), se contractura con más frecuencia y acaba alterando la biomecánica del hombro.

El trapecio no está hecho para aguantar el peso del brazo ni para subir el brazo entero, para poder mantener el brazo en una posición concreta es necesario utilizar la musculatura estabilizadora de la cintura escapula: el romboides y el músculo subescapular principalmente como anteriormente ya se ha mencionado.

A continuación más ejemplos de músicos con las mismas características posturales (figura 3, 4 i 5):

Figura 3. Mstislav Leopóldovich Rostropóvich con ambas hombros elevados.

Figura 4. Arpista con hombro derecho elevado.

Figura 5. Saxofonista con hombro y cabeza anteriorizados.

Características de la formación impartida para reducir los riesgos de lesión que ofrece el gesto interpretativo y la sujeción del instrumento:

Para poder transmitir estos conocimientos a los músicos con la finalidad de complementar y enriquecer la formación en materia preventiva, realizamos una formación específica que tenga en cuenta sus características posturales.

Es importante que el músico entienda que como en los casos de la figura 1, lo que ha ocurrido es que se no ha pensado en aplicar la ergonomía al instrumento ya que se ha acercado a él elevando el hombro y no ha buscado ni una solución postural ni ergonómica para mejorar la situación. Hay que transmitir en la formación que no es esa la filosofía para encontrar la postura menos lesiva.

Las partes de las que consta la formación específica son dos: en primer lugar se hace un taller práctico dónde se explica la musculatura y su función y en dónde se pone en práctica la parte teórica llamada: reeducación postural de la cintura escapular.

En segundo lugar se mejoran las características ergonómicas del músico con la aplicación de las diferentes opciones ergonómicas para cada instrumento teniendo en cuenta la antropometría del individuo y el instrumento que toca. Esta parte se hace de forma individual.

Los principios que se enseñan en la primera parte de la formación son:

· Las diferencias entre músculos dinámicos y estáticos.

· La palpación de las articulaciones: acromio-clavicular; esterno-costo-clavicular y localización de la escápula. Esto se realiza tanto en dinámica cómo en estática y se discute y se compara cómo queda el brazo al coger el instrumento

En la segunda parte de la formación es la aplicación de la ergonomía a cada instrumento. Esto precisa de una observación del músico por parte del profesional. En esta evaluación de observación detallada se tiene en cuenta la forma del instrumento y su morfología estructural. Según esto se aconseja utilizar un material u otro, todos ellos muy fáciles de conseguir y de adaptar. En este trabajo se ha puesto el ejemplo del clarinete, pero se haría en todos y cada uno de ellos. Calculando que para un grupo cómo el que hemos hablado con media hora de observación es suficiente.

La primera parte se titula como: La reeducación postural de la cintura escapular. A continuación se detallan los pasos de un ejercicio práctico que sirve para aumentar la conciencia corporal en la zona escapular, a la vez que sirve también para tomar conciencia del trabajo que está realizando el conjunto biomecánico articular en el que participa el brazo, la clavícula y la escápula en relación con el codo y la mano.

Este ejercicio es de extrema importancia y la correcta práctica de los ejercicios posteriores y de él depende el óptimo rendimiento del gesto artístico y por lo tanto una mejora proporcional en la calidad musical a la vez que se previenen sobrecargas musculares y tendinosas.

El ejercicio en sí tiene dos finalidades. En primer lugar ser la base de la corrección motora de la buena mecánica de la cintura escapular y en segundo lugar, durante su realización se aumenta en gran medida la conciencia corporal del cuerpo, analizando los micromovimientos y su relación con el tono muscular; la base para prevenir lesiones futuras por sobrecarga.

Inicio del ejercicio de la primera parte de la formación:

· El músico se mantiene en bipedestación, con los ojos cerrados y los pies separados la distancia de sus caderas. Las rodillas deben permanecer en todo momento flexibles, no rígidas.

· En esta posición, la atención del músico debe ir dirigida a los brazos, centrándose en el peso y la colocación de los mismos.

Procedimiento:

· Se colocan las manos por encima del hombro del músico, una por la parte anterior, encima de la clavícula y otra por la parte posterior, a la altura de la espina de la escápula. De esta forma ya se está aumentando la propiocepción.

· Sin quitar las manos del hombro del paciente, se pide en este momento que realice una total rotación interna del brazo y seguidamente ir a la rotación externa de muy pocos grados.

· El formador debe colocar las manos de forma suave, sin impedir ni aumentar ningún tipo de movimiento generado por la zona escapular.

A continuación, después de haber realizado unas cuantas repeticiones con la misma rotación de forma suave, aumentamos los grados de rotación externa al máximo. La finalidad es que el músico note la diferencia del movimiento. No se trata de estar atento solamente al movimiento que se genera en la zona escapular si no en qué momento de la rotación externa, éste deja de ser un movimiento fluido y sin compensaciones y se pasa a notar los micromovimientos compensatorios (que pueden ser el origen de un mal posicionamiento con el instrumento y en consecuencia, de una posible lesión por sobrecarga). Estos se generan en otras partes del cuerpo -refiriéndonos aquí al modo de compensación por no poder realizar una rotación externa completa pura- o macromovimientos como una posible extensión del cuello, flexión de tronco, rodillas, etc.

Siguiente paso: levantar el brazo.

Se continúa con el ejercicio en bipedestación. El músico con los brazos a lo largo del cuerpo y éste preparado para notar el máximo posible de sensaciones, dejándolo libre, suelto y flexible. Se explica la importancia de hacer estos ejercicios de la forma más presencial y consciente posible. Primero lo haremos con un brazo, luego el otro y luego los dos a la vez.

Ahora se invita a levantar el brazo hasta los 90 º. Mientras se está moviendo el brazo, nos centramos en el movimiento que se genera en la zona del trapecio superior.

Este ejercicio sirve para tomar conciencia de que la mente debe estar al servicio del cuerpo, para que nos demos cuenta de si estamos haciendo un esfuerzo innecesario, sobrante, para poder mantenernos de pie, como por ejemplo, las rodillas en hiperextensión, o pelvis demasiado anteriorizada, etc...

Pedimos en estas condiciones una rotación interna completa del brazo derecho y seguidamente una rotación externa no forzada, agradable, en la que no note compensaciones, (ya las ha notado antes y ya ha aprendido cuando empiezan), y notando que la escápula ha intervenido en la colocación de este brazo en rotación externa.

Una vez colocado el brazo en rotación externa es la posición en la que la escápula está próxima a la columna y por lo tanto, la musculatura fijadora de la misma está preparada para actuar. Vamos a flexionar el codo 5 º hasta los 90º y nos centramos ahora en la sensación de tener el brazo elevado en relación a la posición anterior.

Se repite el movimiento, primero con el brazo derecho, rotación interna, luego una rotación externa sin compensar, flexión del codo 5º, para elevar finalmente todo el brazo. La sensación ha de ser la de una polea, la escápula ha de bajar a medida que se sube el brazo y el trapecio no ha de subir, el hombro no ha de subir (figura 6). Lo repetimos con el brazo izquierdo y luego ambos.

Repetimos la acción primero con una flexión de 5º de codo, luego con 10º y se compara la sensación. Y sobretodo que el fisioterapeuta haga preguntarse al músico: ¿Dónde está el peso del brazo en mi cuerpo? ¿Hay compensaciones por haber levantado los brazos? ¿Se notan las mismas que antes o distintas? ¿Cómo ha actuado ahora el trapecio superior? ¿He levantado los hombros?

Figura 6. Elevación del brazo con activación de la musculatura interescapular.

Es importante hacer estos pasos en sedestación, ya que el músico en orquestra trabaja siempre sentado a excepción de los instrumentos que requieren que se toquen de pie.

El primer paso: el músico con el brazo a lo largo de su tronco, sin realizar ningún tipo de esfuerzo, mueve todo el brazo en rotación interna y después en rotación externa y al repetirlo varias veces, comprueba si hay compensaciones. En este caso, podrá notar si el movimiento del brazo implica un movimiento añadido de la zona dorsal, lumbar o cervical, ya que si no hubiera movimiento paralelo al del brazo, el palo no se movería.

Segundo: que levante el brazo con una previa rotación externa sin compensaciones. Para realizar este paso, recordamos que el músico deberá haber sentido la sensación de llevar el brazo a la máxima rotación externa y seguidamente rectificar esta rotación si ésta implica compensación.

Tercer: pedir una flexión del brazo manteniendo la rotación externa elevándolo hacia la horizontal con un ángulo de 5º de codo.

Cuarto: mismo paso que el tercero con 10º de flexión de codo

Quinto: hacer lo mismo con el brazo contrario y al terminar conversar con el paciente, para verbalizar las sensaciones

Sexto: repetimos los pasos dos, tres y cuatro con nuestra mano en la escápula con un brazo y con el otro y conversar con el paciente.

Séptimo: se pide levantar los dos brazos a la vez, con la rotación externa predeterminada, ahora con nuestra mano en la zona cervical.

Octavo: mismo que el séptimo ahora con nuestra mano en la zona lumbar.

Noveno: se habla con el músico. Es importante que note las compensaciones que se generan en la espalda y en qué momento de la elevación del brazo ocurren.

Décimo y último: Se retira el palo para que el paciente pueda levantar el brazo sin compensar, es decir, evitando las compensaciones del tronco.

La segunda parte de la formación es la que enseñará al paciente los utensilios ergonómicos que existen el mercado y que complementan el trabajo de reducción de los factores de riesgo en extremidad superior por sobrecarga muscular.

Vamos a explicar el ejemplo de aplicación de las adaptaciones ergonómicas en el clarinete o oboe (ambos tienen la misma sujeción)

La pinza fisiológica (Figura 7 )que tenemos los humanos en la mano puede perderse cuando se fuerza la prensión al apoyo del instrumento y el pulgar queda más abajo que el dedo índice o incluso el tercero (Figura 8).

Figura 7. Agarre fisiológico de la pinza.

Cuando se adquiere un clarinete o un oboe de serie viene dado un apoyo para el dedo pulgar de la mano derecha, es una pieza de metal que sirve de apoyo para la última falange del dedo pulgar de la mano derecha (figura 8).

Figura 8. Agarre para el apoyo del pulgar

Ante esta situación y comparándolo con la pinza fisiológica nos planteamos lo siguiente y aconsejamos al paciente las diferentes opciones:

v Poder mover la pieza de sujeción. (Hay la posibilidad de hacerlo por un luthier unos milímetros).

Si esta solución no es suficiente para lograr la altura ideal del pulgar con el dedo índice y medio, se puede recurrir a cualquiera de etas soluciones (figura 9 ,10 y 11 ) buscando la más adecuada para el músico según la morfología y tamaño de la mano (teniendo en cuenta si adquiere al sujetar el clarinete la hiperextensión de la última falange o si falta potencia en la musculatura o es hiperlaxo):

Figura 9. Agarre ergonómico

Figura 10. Agarre ergonómico colocado en el instrumento

Figura 11. Otro tipo de agarre ergonómico, más adecuado para cambiar la base de apoyo del pulgar

Todas estas aplicaciones hay que tenerlas en cuenta como ya se ha dicho según la morfología del instrumento y el tamaño del instrumento, ya que hay diferentes tamaños y hay que tener en cuenta que no se pueden aplicar de la misma forma en todos. Un ejemplo de diferentes tipos de clarinete, (figura 12):

- 1. Requinto en mi bemol, una cuarta más arriba del usual clarinete en si bemol.

- 2. Clarinete en do

- 3. Clarinete en la.

- 4. Clarinete alto en mi bemol, una octava más grave que el requinto.

- 5. Clarinete alto en mi bemol –una octava más grave que el requinto

- 6. Corno di basetto – en una versión moderna de este instrumento histórico

- 7. Clarinete bajo en si bemol –una octava más grave del habitual

- 8. Clarinete contrabajo en si bemol –una octava más grave que el anterior

Figura 12. Ilustración de los diferentes clarinetes, el más usado es el tercero y el séptimo.

Otras aplicaciones ergonómicas en el clarinete: la sujeción en forma de arnés como muestra la (figura 13).

Figura 13. Ilustración de una sujeción cervical

Resultados

El músico después de haber recibido la formación conoce los riesgos músculo-esqueléticos específicos que conlleva su postura y ha aprendido a adoptar una forma de más saludable que le aporta una distribución hacia la zona posterior de la columna del peso de los brazos.

Centrándonos en el trabajo postural y haciendo un plan preventivo de tratamiento y de actuación específico por instrumentos, se ha creando una tabla de recomendaciones para cada grupo instrumental, aplicando a las aplicaciones ergonómicas el aprendizaje de la reeducación postural de la cintura escapular con la finalidad de reducir riesgos y mejorar la calidad ergonómica.

Con este tipo de formación se crea una especificidad dentro del propio trabajo preventivo que requiere este grupo de trabajadores.

El resultado en el colectivo es que se optimiza la prevención haciéndola mucho más específica y concreta.

El resultado individual es una mejor disposición para el trabajo de estudio, pudiendo invertir las mismas horas de estudio individual fuera del horario de trabajo con menos esfuerzo muscular y que consecuentemente reducen el riesgo de lesión por movimiento repetitivo.

Beneficios personales: aumento de la escucha corporal, menos cansancio muscular, más concentración y más seguridad. Este último factor va a ser indispensable para enfatizar sobre la formación preventiva del stress por alterar directamente el componente del TRAC (pánico escénico). A más seguridad con la pieza y en escena, menos TRAC.

Beneficios grupales: el bien individual aumenta el bien del grupo (el pánico escénico colectivo se transmite con la seguridad o inseguridad que transmiten los componentes de la orquestra). AL reducir el cansancio hay más buen humor y más condición al presto (atentos a las instrucciones del director de orquestra). Tener un espacio común formativo dónde poder expresar los dolores o lesiones pasadas une al grupo, y más en un colectivo tan cerrado como el musical, dónde verbalizar una lesión es sinónimo de tener mala técnica. Por lo tanto, hacer esta formación sirve para cerrar tabúes en los que no es nada aconsejable ni beneficioso tener este tipo de creencias. Los mejores atletas se lesionan y no por eso son tienen mala técnica o son malos, sencillamente ocurre. Este aprendizaje es básico para transmitirlo en la formación y se pueda bajar el nivel de exigencia muscular cambiándolo por un aumento de calidad musical. Y por último: aumenta la calidad interpretativa del conjunto y en consecuencia la autoestima y credibilidad por ellos mismos.

Conclusiones

Con esta formación se está minimizando el riesgo de lesión por sobrecarga muscular que conlleva el gesto repetitivo interpretativo.

Resulta enriquecedor para el músico y rentable para la empresa invertir en formación específica por los enormes beneficios que conlleva. (Enumerados en el apartado anterior)

Introducir el trabajo de un fisioterapeuta especializado en artes escénicas en una compañía de teatro musical o en una orquesta reduce el riesgo de lesión músculo-esquelética y mejora la calidad musical del intérprete.

Agradecimientos

Agradezco a la organización del XII Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales la oportunidad de presentar este trabajo y la información recibida.

Referencias Bibliográficas

- 1. Arcier A. Le trac: uneémotion qui se dissipedans l’ action. Médecine des arts2005;54:617.

- 2. Chamagne P. Prevention des troubles fonctionnels chez les musiciens. Ed Alexitère. 1996.

- 3. Daprati E, Iosa M, Haggard P. A dance to the music of time: aestheticallyrelevantchanges in bodyposture in performing art. PLoSOne 2009;4(3):e5023

- 4. Laguan Millán; Mª J.La organización del trabajo y la estructura de la empresa, elementos calve de los riesgos laborales en las orquestas sinfónicas. Servicios a la ciudadanía. 2012. Madrid.

- 5. Levy JJ, Castille CM, Farley JA. Aninvestigation of musical performance anxiety in themarching arts. MedProblPerform Art 2011 Mar;26(1):304.

- 6. Orozco L, et al. Tecnopatías del músico. Enquesta realitzada pel GEMM (Grupo de Estudios MédicoMusicales) a 302 músicos. Barcelona: Aritzacomunicación S.L.; 1996.

- 7. Sardà, Rico; E. En forma: ejercicios para músicos. Piados. Educación física. 2003. Barcelona.

- 8. Sulem, RB; Physiologie et art du violon. Alexitère. 2002. Montauan.

- 9. RossetLlobet, J. and col. Identification of Risk Factors for Musicians in Catalonia (Spain). Medical Problems of Performing Artists; 15: 167174; 2000. 9.

- 10. Velázquez Colominas, Ana. Cómo vivir sin dolor si eres músico. Ed. Robinbook. ISBN: 9788415256434

Papers relacionados