Introducción

Para la gestión del riesgo laboral es necesario evaluar las condiciones de trabajo que puedan resultar adversas para la salud del trabajador, en el caso de que éstas no hayan podido ser eliminadas. La preocupación por el estudio de los riesgos psicosociales en el entorno laboral surge fundamentalmente por la alta relación encontrada entre factores psicosociales y enfermedad[1].

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo aproximadamente el 10% de los trabajadores de la Unión Europea trabaja en el sector de la asistencia social y sanitaria, con una considerable proporción trabajando en hospitales. Esto convierte al sector de la atención sanitaria en uno de los mayores de Europa, abarcando una amplia gama de empleos diferentes[2]. Dentro de los efectos negativos que el trabajo puede tener para la salud, los accidentes son los indicadores inmediatos, y más evidentes de unas malas condiciones de trabajo y, dada la gravedad de sus consecuencias, la lucha contra ellos es siempre el primer paso de toda actividad preventiva[3].

El estrés laboral es uno de los principales problemas para la salud y seguridad al que nos enfrentamos en Europa y constituye el segundo problema de salud relacionado con el trabajo más prevalente después de los trastornos musculoesqueléticos[4]. El factor decisivo de las reacciones de estrés es siempre la evaluación subjetiva de la situación que la persona realiza.

Si analizamos los problemas de salud relacionados con el trabajo en la rama de actividad sociosanitaria española y europea, destacan por su frecuencia acumulada las molestias musculoesqueléticas en cuello y hombro[5]. Y así se objetiva en la práctica de la actividad de vigilancia colectiva de la salud de estos trabajadores.

Dada la prevalencia de esta sintomatología, es lógico pensar que esta sintomatología en el colectivo de trabajadores sanitarios guarda relación no sólo con las demandas físicas del puesto sino, y particularmente, con el alto nivel de exigencias psíquicas que el ejercicio de estos profesionales conlleva. Requerimientos físicos elevados solo explican una parte de este problema tan prevalente. Por eso parece evidente la necesidad de plantear un estudio que ponga en relación estas alteraciones.

Metodología

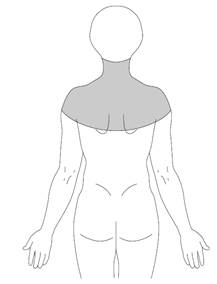

De esta manera de plantea como objetivo la descripción de los profesionales del Área Sanitaria en relación a la sintomatología musculoesquelética en la región anatómica de cuello y hombro. Posteriormente, se analiza la influencia de variables de tipo individual, físico y psicosocial en el desarrollo de esta sintomatología [6, 7]. Esta variable dependiente se estima a través del cuestionario Nórdico Musculoesquelético Estandarizado[8], que define caso como la presencia de molestias, dolores y disconfort en una o varias áreas predeterminadas (cuello, hombro derecho y hombro izquierdo), distribución anatómica circunscrita entre el occipucio y los bordes inferiores de las escápulas con una duración superior a un día en los últimos doce meses, tal y como se ilustra en la Figura 1.

Figura 1 – Distribución anatómica de los síntomas definidos como caso

El área de salud ofrecía una población total de 3939 trabajadores, con la variabilidad propia del personal temporal. El proceso de muestreo se realizó entre los subgrupos excluyentes según las diferentes categorías y los niveles de atención sanitaria con el objetivo de que la muestra fuera representativa de los trabajadores del área de salud.

El cuestionario incluye la versión validada en población española del cuestionario de Siegrist. Cuestionario derivado del modelo D.E.R. (Desequilibrio Esfuerzo-Recompensa) que permite clasificar esta asociación de exposición a factores psicosociales en presencia o no de niveles de estrés y, lo que es más importante, determinar niveles de pre-estrés donde de una manera muy eficaz podrán ser aplicadas con éxito las medidas preventivas específicas[9].

Conforme al supuesto teórico de que un desequilibrio esfuerzo-recompensa resulta crítico para la salud, se propuso medir este desequilibrio mediante un algoritmo predefinido[10]. Con todo esto se obtiene una medida estandarizada del componente extrínseco del modelo, definida por un umbral donde hasta valores que alcanzan la unidad se consideran no patológicos.

Resultados

La dimensión número uno que conforma la solución del cuestionario de Siegrist incluye los ítems relacionados con el esfuerzo extrínseco/demanda estructural. En el estudio descriptivo se obtienen mayoritariamente respuestas afirmativas en cuanto a su existencia, pero haciendo referencia a la no existencia de grado de afectación o la afectación moderada por los mismos. Las mujeres manifiestan percibir un mayor nivel de esfuerzo y a su vez una moderada afectación, a diferencia del hombre que manifiesta tenerlo pero no estar afectado por él. También se refleja para el sexo femenino, el hecho de no estar ocupando puestos de trabajo de elevada responsabilidad, así como tener un nivel de desarrollo profesional bajo.

Los sanitarios presentan también una mayor percepción del esfuerzo físico realizado, ya que afirman que su trabajo requiere gran cantidad de esfuerzo físico y además, este esfuerzo les afecta moderadamente. Por otro lado consideran que su recompensa económica en cuanto al desarrollo profesional es satisfactoria. En el colectivo de los no sanitarios no parece preocupar los factores de esfuerzo extrínseco o demanda estructural. Entre los trabajadores de atención primaria destaca la existencia de exposición a demandas, pero sin embargo ésto no les afecta o dicen percibirlo así.

La segunda dimensión incluye factores psicosociales relacionados con la recompensa en estima como el reconocimiento de los compañeros, el reconocimiento de los superiores, el apoyo en las situaciones difíciles y el reconocimiento al esfuerzo. También se incluyen aquí factores relacionados con la recompensa económica con ítems como la adecuación al cargo, las oportunidades de promoción adecuadas y el salario adecuado. De nuevo, todos ellos reconocen la existencia de estos factores a su alrededor, pero refieren que no les afecta.

Para el colectivo de sexo femenino se comprueba la existencia de la falta de reconocimiento por parte de los compañeros. En cuanto a los no sanitarios, destaca el descontento en relación a los factores económicos, ya que éstos no parecen tener un puesto de trabajo que refleje realmente su fondo educativo y formativo, tampoco las oportunidades de desarrollo profesional adecuadas ni un salario apropiado. Esto puede explicarse a la luz de otros hallazgos de nuestro estudio por el hecho de que un elevado porcentaje (37,70%) de este colectivo posee estudios de un nivel muy superior al correspondiente para el puesto que ocupa.

La prevalencia de sintomatología musculoesquelética en cuello y hombros en la muestra objeto de estudio fue del 73,55%. Un 65,77% padecía síntomas en cuello, un 41,58% en hombro derecho y un 34,94% en el hombro izquierdo.

Esa prevalencia es superior en el sexo femenino en cualquiera de las tres localizaciones (75,13%), siendo la diferencia con el sexo masculino estadísticamente significativa para el hombro derecho (p = 0,038) y hombro izquierdo (p = 0,007).

Esta sintomatología precoz se asocia a un nivel de estrés relacionado con el trabajo también muy elevado (87,19%), frente a un 12,81% de trabajadores libres de estrés mediante los valores categorizados del modelo de Siegrist.

Discusión de resultados

El porcentaje de trabajadores que manifiesta padecer molestias varía con la edad, aumentado su frecuencia por encima de los 50 años. La edad condiciona no solo la frecuencia, sino también la duración de las molestias una vez que éstas han aparecido. Esta característica aumenta la duración para los hombros (hombro derecho OR = 2,07 y hombro izquierdo OR = 1,82) y también para el cuello (OR = 1,29).

El incremento de riesgo que tienen los trabajadores de mayor edad, de padecer síntomas puede deberse al proceso degenerativo propio de la edad pero también a una posible influencia acumulativa de factores que se han sugerido en el estudio comparativo como la antigüedad y tiempo de permanencia en el puesto.

En el sexo femenino se comprueba una elevada prevalencia de sintomatología en cualquiera de las localizaciones estudiadas. Entre las hipótesis que se pueden tener en cuenta pueden estar las diferencias biológicas entre hombres y mujeres como las dimensiones corporales y masa muscular. También puede influir el grado de declaración, pero fundamentalmente y, como podemos inferir a la vista de estos resultados, esta prevalencia puede atribuirse en gran medida a la segregación del rol según género todavía presente en nuestra sociedad. Estas características relacionadas con la situación familiar, sobre todo las responsabilidades domésticas y la crianza de los hijos, incrementan el riesgo de mayor duración e intensidad de molestias, sobre todo para el hombro izquierdo.

En relación a las características laborales, destaca la categoría de sanitarios por su menor prevalencia de síntomas en ambos hombros (hombro derecho con OR = 0,96) y hombro izquierdo con OR = 0,69). La turnicidad implica la duración más prolongada de la sintomatología para ambos hombros (hombro derecho OR = 1,88 y hombro izquierdo OR = 1,16). También ésta interfiere en el incremento de la intensidad de las molestias, tanto para el hombro derecho (OR = 1,89) como para el cuello (OR = 1,16).

La presencia de estrés laboral medida a través de la relación esfuerzo/recompensa está presente de manera significativa en las tres localizaciones. El grado de “sobreimplicación” se asocia con un mayor nivel de riesgo para la existencia de síntomas en el hombro izquierdo (OR = 1,11) y en cuanto a la duración de síntomas en el cuello (OR = 1,15). Todo ello viene a suscribir de forma coherente lo que antes se ha señalado en este punto, carga mental y sintomatología en hombro izquierdo.

Conclusiones

Las trabajadoras de sexo femenino del ámbito sanitario estarían en situación de mayor riesgo de padecer sintomatología musculoesquelética de cuello y hombros, y de sufrirla con mayor duración e intensidad también según la variable turnicidad.

Los resultados del Cuestionario de Siegrist demuestran un desequilibrio entre el nivel de esfuerzo percibido como consecuencia de las exigencias en su trabajo y la baja recompensa que obtienen del mismo. Es prioritario, por tanto, la intervención en mujeres pero también en el colectivo de los no sanitarios, ya que estos dos grupos son los que acumulan mayor tasa de estrés.

El efecto moderador que sobre el estrés posee la obtención de recompensa se comprueba entre los profesionales de la muestra pertenecientes a la categoría de sanitarios. En general, éstos valoran de forma satisfactoria sus ingresos y sus logros profesionales en relación con el esfuerzo invertido, y en esta valoración positiva se diferencian significativamente de los no sanitarios. Dentro de este grupo y para los profesionales de atención primaria destacan como factores de recompensa ante el esfuerzo los siguientes: el reconocimiento por parte de los compañeros de trabajo, así como el grado de admiración y respeto por parte de sus pacientes.

La sobrecarga mecánica en el puesto de trabajo no parece tener influencia ni sobre la presencia, ni sobre la intensidad de los síntomas en el hombro izquierdo. Hasta tal punto se comprueba que es esto así en nuestra muestra que entendemos que las molestias en hombro izquierdo, en ausencia de esfuerzo físico en la zona que las justifiquen, deben hacer pensar inmediatamente en la existencia de carga mental o sobrecarga psíquica.

A tenor de los datos obtenidos en la muestra objeto de estudio, el perfil de riesgo de padecer sintomatología musculoesquelética en el área anatómica del cuello y los hombros vendría definido por el de una mujer, que desarrolla actividades laborales de mayor carga física, que ocupa puestos con menor desarrollo profesional, realiza turnos, y muestra sobreimplicación en el trabajo. Pertenecer a la categoría de no sanitario y el desempeño de actividad laboral en el ámbito de la atención especializada serían otros factores a considerar dentro de este perfil de riesgo. El desempeño de las labores domésticas y el poseer cargas familiares serían otros factores a considerar.

Los síntomas musculoesqueléticos en cuello y hombro se configuran como importantes indicadores de salud relacionados con las condiciones de trabajo, y en particular, con el nivel de estrés relacionado con el trabajo.

Agradecimientos

Este trabajo se ha llevado a cabo con la ayuda de los trabajadores del Servicio Riojano de Salud. Han colaborado los expertos de la Escuela Profesional de Medicina del Trabajo de la Unidad Docente de Aragón, así como personal cualificado del Instituto de Investigación del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Referencias bibliográficas

- Siegrist, J., Peter, R. (1996). Threat to occupational status control and cardiovascular risk. Irs J Med Sci. 32(3-4):179-84.

- Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (2003). Buenas prácticas en seguridad y salud online para el sector de la atención sanitaria. Bélgica.

- Nogareda, C y otros (2006). Condiciones de Trabajo. Barcelona. INSHT.

- Eurostat. (2001). Problemas de salud relacionados con el trabajo en la UE 1998-1999. Bruselas.

- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (2011). VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. Madrid.

- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Instituto de Biomecánica de Valencia. (2003). Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en PYME. Madrid.

- Benavides, FG., Zimmermann, M., Campos, J., Carmenate, L., Baez, I., Nogareda, C., Molinero, E., Losilla, JM., Pinilla. J. (2010). Conjunto mínimo básico de ítems para el diseño de cuestionarios sobre condiciones de trabajo y salud. Arch Prev Riesgos Labor. 13(1):13-22.

- Kuorinka, I., Jonsson, B., Kilbom, A. (1987). Standardised Nordic questionnaire for the analysis of musculoskeletal symptoms. Applied Ergonomics. 18:233-7.

- Macías Robles, D., Fernández-López, JA., Hernández Mejía, R., Cueto Espinar, A., Rancaño García, I, Siegrist, J. (2003). Evaluación del estrés laboral en trabajadores de un hospital público español. Estudio de las propiedades psicométricas de la versión española del modelo Desequilibrio esfuerzo-recompensa. Med clin (Barc). 120:652-7.

- Institut National de Recherche et de Sécurité. (2011). Déséquilibre «efforts/récompenses». Questionnaire dit de Siegrist. Documents pour le Médecin du Travail Nº 125. Paris.

Papers relacionados