Introducción

La minería es una actividad económicamente importante, sobre todo en países exportadores de materia prima como el nuestro [1]. Esto genera, entre otras cosas, la migración de trabajadores que desde zonas de baja altitud hacia otras de gran altura, más de 3500 msnm [2], exponiéndolos a zonas con menor presión atmosférica y menor cantidad de oxígeno disponible [3]. Trayendo consigo varios problemas de salud, si el migrante no pasa por un proceso de adaptación adecuado [4]. Siendo la población trabajadora susceptible a cambios que deben ser estudiados para poder realizar de manera adecuada la vigilancia ocupacional [5].

El aumento de la hemoglobina en condiciones de altitud es estimulado principalmente por la hipoxia [6], aunque se conocen algunos otros factores que podrían influir en la magnitud de ésta respuesta, como son el género y la actividad física [7–10]. Se han realizados numerosos estudios sobre la mejora de la eritropoyesis durante el entrenamiento en gran y moderada altura [9,11], sugiriendo alguno de éstos que una mejor habituación se obtiene al pasar un tiempo más largo en ésta condición [11,12]. Si bien los estudios en poblaciones nativas de zonas de gran altitud, por lo general, tienen mayores niveles de hemoglobina [13,14], no se han realizado aún suficientes estudios en poblaciones nativas de baja altitud que pasen largos periodos en gran altitud [15,16], y los estudios realizados en poblaciones mineras en el Perú hasta el momento no son abundantes [17].

Considerando que éste puede ser influenciado por el tipo de trabajo realizado, el sexo, la edad y la antigüedad de los trabajadores; el objetivo del estudio fue determinar si existe variación en el tiempo de los niveles de hemoglobina durante la exposición a la altura.

Metodología

Tipo de estudio y muestra

Se elaboró un estudio analítico de corte longitudinal, usando los datos que fueron consignados en las historias ocupacionales de los trabajadores de una misma empresa que tiene dos sedes a distintas altitudes. Se incluyeron los datos de los trabajadores que pasaron examen médico ocupacional anual entre los años 2007 y 2010 y que hayan tenido mediciones de las variables usadas en el estudio. Se excluyeron a los trabajadores que tuvieron datos incompletos o inexistentes.

El muestreo usado fue por conveniencia de tipo censal, los trabajadores evaluados pertenecían a la población económicamente activa de cada una de las ciudades en donde estaban ubicadas las sedes de la empresa, siendo evaluados antes de su ingreso mediante un examen pre ocupacional con la responsabilidad social de la empresa y la normativa peruana. Anualmente se le realizó un examen similar al de ingreso, de donde se obtuvieron los datos para el trabajo.

Procedimientos

Se obtuvieron los datos mediante las gestiones de RGC, los otros autores se encargaron de la confección y depuración de las bases de datos, para este proceso primero se tuvo acceso a la base de datos de la sede de gran altura y luego se gestionó para conseguir los datos de la sede ubicada a nivel del mar. Se confeccionaron las bases en el programa Microsoft Excel para Windows 2007, para dicho proceso de codificó a los trabajadores para no poder identificarlos, la base matriz solo fue manejada por los autores principales, según las recomendaciones internacionales los datos fueron presentados de manera agregada.

Variables

La variable dependiente fue el valor de hemoglobina (Hb) que se halló en cada medición a los trabajadores de la empresa, dicha variable fue obtenida en la sede de gran altura mediante la realización de hematocrito manual y su posterior cálculo para los valores reales. En la sede que se encontraba a nivel del mar el valor de la Hb fue recolectada de los exámenes tomados por los proveedores de la salud que contrató la empresa en la capital, dichos proveedores contaban con equipos y personal que era monitorizado regularmente por la empresa y otras instituciones. En ambas sedes se usaron equipos calibrados y materiales estériles para la extracción de sangre.

Las variables independientes consideradas para el análisis fueron el sexo (categoría de interés: sexo masculino), edad (medida como variable cuantitativa), puesto de trabajo (categoría de interés: puesto operario), año de la toma (medida como variable cuantitativa) y sede de trabajo (categoría de interés: sede ubicada a gran altura, a 4100 msnm en la sierra del departamento de La Libertad).

Análisis estadístico

Para el análisis estadístico se usó el programa estadístico STATA versión 11,1 para Windows 2007 (StataCorp LP, College Station, TX, USA). Para la estadística descriptiva de las variables categóricas se usaron frecuencias y porcentajes, para las variables cuantitativas se usó la mediana y los rangos (simples o inter cuartílicos), post el análisis con la prueba Shapiro Wilk. Para la estadística analítica bivariada se utilizó la prueba U de Mann-Withney y para los modelos multivariados se usaron las ecuaciones estándares generalizadas para promedios poblacionales (PA-GEE), que permiten ajustar los resultados según el tiempo, considerando a la variable tiempo como el año de la toma de Hb, esto se realizó usando la familia binomial y la función de enlace log para encontrar los coeficientes de asociación, así mismo, se usaron modelos robustos para ajuste de grandes muestras. Se consideró un valor p<0,05 como estadísticamente significativo.

Resultados

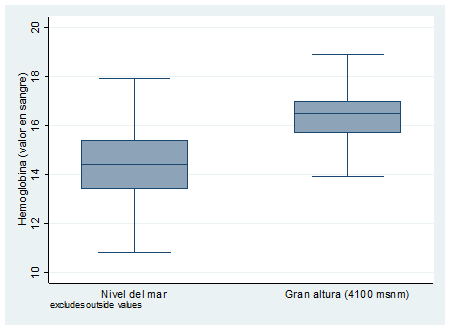

Se obtuvieron 1478 mediciones realizadas en 376 trabajadores, el 86,1% (1273) pertenecieron a trabadores hombres, la mediana de edad fue 34 años (rango: 20-68 años de edad), el 82,1%(1213) de las mediciones se realizó en la sede de gran altura y la mediana de años que laboraron por la empresa fue 3,7(rango intercuartílico: 2,1-5,2 años). Las otras variables descriptivas se muestran en la tabla 1 y la representación gráfica de los valores de hemoglobina según la altura de trabajo se muestra en la figura 1.

|

Variable |

N(%) |

|

Sexo |

|

|

Masculino |

1271(86,1) |

|

Femenino |

205(13,9) |

|

Edad* (años) |

34(20-68) |

|

Años de tiempo de trabajo** |

3,7(2,1-5,2) |

|

Sede |

|

|

Altura |

1211(82,1) |

|

Nivel del mar |

265(19,9) |

|

Peso* (Kg.) |

72(41-113,8) |

|

Talla* (Mts.) |

1,67(1,42-1,94) |

|

IMC* (Kg/Mts2) |

25,7(17,6-37,7) |

*Mediana y rango. **Mediana y rango inter cuartilico.

Tabla 1. Características socio-laborales de los trabajadores evaluados.

Figura 1. Gráfico de cajas y bigotes de los valores de hemoglobina según altitud de trabajo.

En el análisis bivariado se puede observar que hubo diferencias en los promedios de hemoglobina entre todos los grupos comprados, siendo el sexo aquellos que tuvieron mayor diferencia en ambas sedes y el tipo de trabajador a nivel del mar (p<0,001). Los que tuvieron menor diferencia del promedio de hemoglobina fueron las características de la sede de altura, la edad categorizada (p=0,036), el tipo de trabajador (0,021) y la antigüedad categorizada (0,01), todo esto sin tener en cuenta el tiempo como ajuste. Tabla 2

|

Variable |

Sede N(promedio de Hemoglobina) |

|||

|

Altura |

Valor p* |

Nivel del Mar |

Valor p* |

|

|

Sexo |

||||

|

Masculino |

1122(16,5) |

<0,001 |

149(15,3) |

<0,001 |

|

Femenino |

89(14,5) |

116(13,2) |

||

|

Operario |

||||

|

Si |

993(16,4) |

0,021 |

26(15,9) |

<0,001 |

|

No |

197(16,2) |

239(14,2) |

||

|

Edad según mediana |

||||

|

34 años o más |

608(16,5) |

0,036 |

168(14,7) |

0,001 |

|

Menos de 34 años |

605(16,3) |

91(14,0) |

||

|

Antigüedad |

||||

|

3,7 años o más |

572(16,5) |

0,010 |

176(14,2) |

0,002 |

|

Menos de 3,7 años |

640(16,3) |

80(14,8) |

||

*Test U de Mann-Whitney

Tabla 2. Análisis de los valores de hemoglobina según las características de los trabajadores de dos sedes de una minera.

En el análisis multivariado, usando al tiempo como ajuste para cada trabajador se encontró que la edad categorizada (p=0,557) y el tipo de trabajo (p=0,487) no estuvieron asociados a la variación de la hemoglobina, pero sí estuvieron el sexo (p<0,001), la antigüedad del trabajador (p=0,003) y ambas variables al mismo tiempo. Los resultados se muestran en la tabla 3.

|

Hemoglobina ajustada por |

Coeficiente |

Valor p |

|

Altura y sexo |

6,83 |

<0,001 |

|

Altura y edad* |

1,05 |

0,557 |

|

Altura y tipo de trabajo |

1,08 |

0,487 |

|

Altura y antigüedad* |

1,16 |

0,003 |

|

Altura, sexo y antigüedad* |

||

|

Sexo |

6,84 |

<0,001 |

|

Antigüedad |

1,17 |

0,003 |

*Categorizada

Tabla 3. Análisis multivariado de los valores de hemoglobina según las características de los trabajadores de dos sedes de una minera.

Discusión de resultados

Se presentó un aumento progresivo de los niveles de hemoglobina según la variación de los resultados que los trabajadores se tomaron anualmente, esto en los trabajadores expuestos a gran altura a comparación de los que laboraron a nivel del mar.

Los resultados son similares a los evaluados en un estudio que enroló a estudiantes varones de una colegio militar ubicado a 2210 msnm, en el que aumentó en un promedio de 5,5% durante un año [12] y a otro en el que aumentó más 10% en una población estudiantil universitaria después de 2 años y medio [18]. Un grupo de soldados aumentó su hemoglobina en 11% después de la exposición crónica e intermitente a la altura por 22 años [19]. La misma relación se presentó en un grupo de nadadores, quienes a una altitud simulada de 2320 msnm aumentaron sus niveles de hemoglobina en un 7,2 ± 3,3% más de lo que lo harían a nivel del mar, éste aumento perduró hasta 3 semanas después del retorno al nivel del mar [20]. A pesar de ser tiempos de exposición distintos, se obtuvieron resultados de cambio similares con 14 corredores que fueron expuestos a una altitud simulada de 3000 msnm 10 horas diarias por 21 días, lo cual fue un estímulo de hipoxia suficiente para aumentar su nivel de hemoglobina [8]. Al igual que 26 nadadores, quienes aumentaron sus niveles de hemoglobina con la exposición a gran altura sin importar el tipo de régimen de entrenamiento [21]. Esto se evidenció también en 12 montañistas, que en 4 semanas subieron a 4850 y 7600, presentando un gran aumento de la hemoglobina [22]. El aumento en los niveles de hemoglobina probablemente se deba a la disminución del volumen plasmático total y al aumento de la eritropoyesis como respuesta a la hipoxia por regulación renal [4,13,15,19,22].

El aumento de la hemoglobina se dio en mayor medida en hombres, esto puede ser comparable con un estudio hecho en pobladores de gran altitud, donde había mayor aumento de la hemoglobina con la edad más en hombres que en mujeres [23]. Una relación similar se vio en un estudio realizado en China, donde se describe un aumento de la hemoglobina con el nivel de altitud mayor en hombres que en mujeres, esta relación se da mayormente en determinados grupos poblacionales [7]. Sin embargo algunos estudios no hallaron diferencias entre género, como uno realizado en un grupo de nadadores en que el ascenso a la altura mostró aumento de la hemoglobina independiente del género [20], siendo esta adaptación en atletas y antes una exposición temporal menor a la que hemos evaluado. La menor capacidad de aumentar la hemoglobina en mujeres de edad reproductiva en comparación a los hombres se debe principalmente a la baja reserva de Hierro a causa de la constante pérdida de sangre producto de la menstruación [24]; así como también un efecto directo de la altura sobre las reservas de hierro de las mujeres, como se describió en un grupo de mujeres que vivían a más de 3000 msnm en Bolivia [25]. Esto nos debe prevenir sobre un posible factor de riesgo en mujeres que trabajan a gran altitud, en quienes se debería continuar controlando el nivel de hemoglobina.

Los trabajadores más antiguos tuvieron un mayor aumento de la hemoglobina, lo que nos sugiere que las personas expuestas por más tiempo a la altitud presentan mejores niveles de adaptación. Un estudio hecho sobre el entrenamiento durante 1 año en un grupo de soldados habituados a moderada altitud y otro grupo que recién asciende sugiere que el tiempo de adaptación total es un proceso a largo plazo [12]. Un estudio en trabajadores mineros demuestra que después de haber pasado 3 años en exposición intermitente y crónica a hipoxia hipobárica, mostraron un mejor grado de adaptación a 4500 msnm que los no expuestos o los expuestos de forma aguda [26]. Otro estudio en trabajadores mineros en Chile, demuestra que el Hematocrito puede aumentar en trabajadores expuestos de manera crónica e intermitente a la altura, pero que no llega a los valores de las personas expuestas permanentemente a la altura [16]. Estos hallazgos, junto con el nuestro, nos sugieren que el tiempo de exposición a la altura es un factor importante para alcanzar una adaptación óptima. A su vez, tener en cuenta las posibles complicaciones de la eritropoyesis excesiva y los males crónicos a los que pueden estar expuestos los trabajadores en altura que llevan ya mucho tiempo en esa labor [4,27].

Una de las limitaciones de este estudio fue no tener otros marcadores hematológicos para la valoración de la adaptación a la altitud en los trabajadores que laboran a nivel del mar, sin embargo, la hemoglobina es uno de los factores importantes que cambia con el ascenso a la altitud, y dada la cantidad muestral, se pueden sacar conclusiones válidas que se aproximan a la realidad. Otra limitación fue el que la toma de muestras de hemoglobina en la sede a nivel del mar fuese hecha por varios proveedores, pero este sesgo se minimiza al ser la hemoglobina una prueba que no varía mucho por la estandarización en su medición, además de que los proveedores son las mejores opciones para mediciones ocupacionales. Por último, la sede de gran altura tuvo cuatro veces más datos que la ubicada a nivel del mar, siendo esto originado por ser un estudio realizado en una empresa que se dedica a esta actividad, que al igual que otras del rubro, cuentan con mucho más personal que labora en la operación a gran altura, es por esto que los datos son importantes, para poder ser comparados a otras empresas similares.

Conclusión

Concluimos que, en base a los datos estudiados, la hemoglobina en los trabajadores de la empresa minera evaluada aumenta con el paso de los años, siendo este aumento mayor en varones y en trabajadores con mayor antigüedad en la empresa.

Se recomienda continuar realizando programas de vigilancia médica ocupacional en este tipo de trabajadores, ya que es necesario monitorear a todos los trabajadores expuestos a gran altitud, los cuales están sometidos a un proceso de adaptación que generará cambios en su fisiología.

Agradecimientos

Una versión preliminar de este artículo se presentó en el congreso ORPconference 2014.

Referencias bibliográficas1. Bebbington AJ, Bury JT. Minería, instituciones y sostenibilidad: desencuentros y desafíos*. Anthropologica. 2012 Mar 26;28(28):53–84. 2. Vearrier D, Greenberg MI. Occupational health of miners at altitude: adverse health effects, toxic exposures, pre-placement screening, acclimatization, and worker surveillance. Clin Toxicol Phila Pa. 2011 Aug;49(7):629–40. 3. Scheinfeldt LB, Tishkoff SA. Living the high life: high-altitude adaptation. Genome Biol. 2010 Sep 10;11(9):133. 4. West JB. High-Altitude Medicine. Am J Respir Crit Care Med. 2012 Dec 15;186(12):1229–37. 5. Ospina E, Bautista R, Vigil L, Diaz J. [Goals of occupational health and environmental protection at the beginning of the 21st century in Peru]. Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2012 Jun;29(2):277–9. 6. Haase VH. Regulation of erythropoiesis by hypoxia-inducible factors. Blood Rev. 2013 Jan;27(1):41–53. 7. Wu T, Wang X, Wei C, Cheng H, Wang X, Li Y, et al. Hemoglobin levels in Qinghai-Tibet: different effects of gender for Tibetans vs. Han. J Appl Physiol Bethesda Md 1985. 2005 Feb;98(2):598–604. 8. Neya M, Enoki T, Ohiwa N, Kawahara T, Gore CJ. Increased Hemoglobin Mass and VO2max With 10 h Nightly Simulated Altitude at 3000 m. Int J Sports Physiol Perform. 2013 Jul;8(4):366–72. 9. Garvican L, Martin D, Quod M, Stephens B, Sassi A, Gore C. Time course of the hemoglobin mass response to natural altitude training in elite endurance cyclists. Scand J Med Sci Sports. 2012 Feb;22(1):95–103. 10. Böning D, Cristancho E, Serrato M, Reyes O, Mora M, Coy L, et al. Hemoglobin mass and peak oxygen uptake in untrained and trained female altitude residents. Int J Sports Med. 2004 Nov;25(8):561–8. 11. Clark SA, Quod MJ, Clark MA, Martin DT, Saunders PU, Gore CJ. Time course of haemoglobin mass during 21 days live high:train low simulated altitude. Eur J Appl Physiol. 2009 Jun;106(3):399–406. 12. Brothers MD, Doan BK, Zupan MF, Wile AL, Wilber RL, Byrnes WC. Hematological and physiological adaptations following 46 weeks of moderate altitude residence. High Alt Med Biol. 2010;11(3):199–208. 13. León-Velarde F, Monge CC, Vidal A, Carcagno M, Criscuolo M, Bozzini CE. Serum immunoreactive erythropoietin in high altitude natives with and without excessive erythrocytosis. Exp Hematol. 1991 May;19(4):257–60. 14. Al-Sweedan SA, Alhaj M. The effect of low altitude on blood count parameters. Hematol Oncol Stem Cell Ther. 2012;5(3):158–61. 15. Gunga HC, Röcker L, Behn C, Hildebrandt W, Koralewski E, Rich I, et al. Shift working in the Chilean Andes (> 3,600 m) and its influence on erythropoietin and the low-pressure system. J Appl Physiol Bethesda Md 1985. 1996 Aug;81(2):846–52. 16. Richalet J-P, Donoso MV, Jiménez D, Antezana A-M, Hudson C, Cortès G, et al. Chilean miners commuting from sea level to 4500 m: a prospective study. High Alt Med Biol. 2002;3(2):159–66. 17. Data PG, Cacchio M, Monge C, Di Tano G. [Evaluation of various hematologic parameters in Andean miners (Morococha-Peru 4560 m)]. Boll Della Soc Ital Biol Sper. 1981 Jul 15;57(13):1411–6. 18. Brothers MD, Wilber RL, Byrnes WC. Physical fitness and hematological changes during acclimatization to moderate altitude: a retrospective study. High Alt Med Biol. 2007;8(3):213–24. 19. Heinicke K, Prommer N, Cajigal J, Viola T, Behn C, Schmidt W. Long-term exposure to intermittent hypoxia results in increased hemoglobin mass, reduced plasma volume, and elevated erythropoietin plasma levels in man. Eur J Appl Physiol. 2003 Feb;88(6):535–43. 20. Wachsmuth NB, Völzke C, Prommer N, Schmidt-Trucksäss A, Frese F, Spahl O, et al. The effects of classic altitude training on hemoglobin mass in swimmers. Eur J Appl Physiol. 2013 May;113(5):1199–211. 21. Gough CE, Saunders PU, Fowlie J, Savage B, Pyne DB, Anson JM, et al. Influence of altitude training modality on performance and total haemoglobin mass in elite swimmers. Eur J Appl Physiol. 2012 Sep;112(9):3275–85. 22. Tannheimer M, Fusch C, Böning D, Thomas A, Engelhardt M, Schmidt R. Changes of hematocrit and hemoglobin concentration in the cold Himalayan environment in dependence on total body fluid. Sleep Breath Schlaf Atm. 2010 Sep;14(3):193–9. 23. León-Velarde F, Gamboa A, Chuquiza JA, Esteba WA, Rivera-Chira M, Monge CC. Hematological parameters in high altitude residents living at 4,355, 4,660, and 5,500 meters above sea level. High Alt Med Biol. 2000;1(2):97–104. 24. Richalet JP, Souberbielle JC, Antezana AM, Déchaux M, Le Trong JL, Bienvenu A, et al. Control of erythropoiesis in humans during prolonged exposure to the altitude of 6,542 m. Am J Physiol. 1994 Mar;266(3 Pt 2):R756–764. 25. Cook JD, Boy E, Flowers C, Daroca M del C. The influence of high-altitude living on body iron. Blood. 2005 Aug 15;106(4):1441–6. 26. Farias JG, Osorio J, Soto G, Brito J, Siques P, Reyes JG. Sustained acclimatization in Chilean mine workers subjected to chronic intermittent hypoxia. High Alt Med Biol. 2006;7(4):302–6. 27. Monge CC, Whittembury J. Chronic mountain sickness. Johns Hopkins Med J. 1976 Dec;139 SUPPL:87–9.

Papers relacionados