Introducción

La sensación de bienestar o de disconfort viene marcada por el carácter subjetivo de los estímulos que nuestro sistema sensorial percibe en interacción con el contexto exterior. Uno de los sistemas afectados por esta subjetividad que se produce en el sistema perceptivo del individuo es el olfativo. Además de las funciones como sistema sensorial desde un punto de vista general (procesa las sustancias químicas para hacer de ellas una representación, determinar concentración, distinción e identificación), tiene una peculiaridad remarcable: los olores evocan recuerdos, es decir están ligados a nuestra memoria e indirectamente por ello, a nuestras emociones. Aunque en el sistema humano este sentido es muy limitado comparado con otras especies, esta particularidad hace posible que a partir del reconocimiento y asimilación de patrones guardados en la memoria a largo plazo, el ser humano sea capaz de identificar información adicional asociada al estímulo de entrada. Los olores juegan un papel importante en nuestra vida cotidiana, desde simple estimulaciones positivas o negativas de la interacción con el contexto que nos rodea (por ejemplo como precursor del apetito, o como señal de alerta para la detección de peligros).

Esta característica junto al carácter subjetivo que el mensaje físico-químico provoca en el sistema cognitivo, aumenta la gran complejidad del estudio de su proceso de funcionamiento: a partir de la estructura química de las moléculas odorantes, los elementos de la cadena sensorial olfativa decodifican la información del entorno para volver a codificarla posteriormente en el córtex cerebral e interpretar el mensaje en las neuronas de último nivel. El resultado de esta reconstrucción son las sensaciones olfativas subjetivas y diferentes en cada individuo. Es aquí donde entran en juego las evocaciones de los recuerdos, ya que este sistema sensorial utiliza patrones de olor almacenados en la memoria a largo plazo. Además existen otros factores que pueden influir en la capacidad de percepción del olfato: fisiología del individuo, orígenes filogenéticos, bases psicológicas (relaciones lenguaje-olor) y respuestas o asociaciones socioculturales.

Actualmente, existen algunos intentos de reconstrucción y modelado del sistema olfativo para llegar a entender el proceso completo. Algunos autores utilizan modelos matemáticos basados en la teoría del caos en la construcción de las sensaciones olfativas. Dentro de la ergonomía y la prevención de riesgos laborales, el olor debe considerarse como otro de los factores fundamentales para conseguir el confort ambiental del trabajador en interacción con la tarea. Además, con el aumento de la calidad de vida y bienestar humano en la sociedad y aunque la contaminación por olores apenas había sido considerada por la dificultad de cuantificar la relación estímulo-sensación y el impacto generado sobre la salud humana, es actualmente cuando por el surgimiento de diferentes situaciones de disconfort por malos olores están aumentando el interés de mejora gracias al avance de la ergonomía en el puesto de trabajo, y no solo en los entornos laborales, sino también el resto de actividades donde el olor puede generar molestias, como puede ser en ámbitos urbanos u otros contextos socioculturales.

Con el objetivo de conocer los posibles avances en control odorífero y las posibles aplicaciones en el ámbito de la prevención, en el presente trabajo se exponen las bases teóricas de la percepción olfativa y se revisan los trabajos que hasta el momento han permitido incorporar la ergonomía del confort ambiental en las condiciones de trabajo, valorando la situación actual en lo referente a técnicas de evaluación y control de la calidad ambiental olfativa, así como las MTD. Se aborda el confort olfativo desde la perspectiva de la neuroergonomía.

Metodologías

Los trabajos que hasta el momento han permitido incorporar la ergonomía del confort ambiental en las condiciones de trabajo quedan recogidos en un amplio rango de investigaciones, que aún centrándose sobretodo en la toxicidad y la irritación del sistema olfativo como objetivo principal, sí tratan en mayor o menor detalle el impacto que los olores pueden provocar en el trabajador. La situación actual en lo referente a técnicas de evaluación y control de la calidad ambiental olfativa se centra en un conjunto de mejores técnicas disponibles de evaluación y control de la calidad del aire atmosférico e interior, estando en desarrollo tanto normativas como metodologías exclusivamente centradas en la contaminación odorífera como problema de disconfort ergonómico aunque sin desligarlo al ámbito de la higiene industrial e impacto toxicológico. Sí se comprueba un gran avance en el estudio desde la perspectiva cognitiva del sistema olfativo desde el punto de vista biofísico, perceptivo, interpretativo, sensitivo o teniendo en cuenta los parámetros subjetivos característicos. Por la complejidad de la función sensorial descrita, es por ello necesario que las investigaciones abordan el confort olfativo desde la perspectiva de la neuroergonomía, con el fin de articular el conocimiento multidisciplinar cerebral para mejorar la interacción hombre-máquina-entorno, tratando de identificar el uso de dispositivos para monitorizar variables psicofisiológicas (tasa cardiaca, respiratoria, parpadeo, actividad muscular y cerebral) a partir de las cuales poder realizar predicciones de estados cognitivos específicos en los trabajadores e identificar características bioquímicas de los estímulos olfativos y respuestas neuropsicológicas para su proyección en el diseño del confort de ambientes laborales.

Biofísica del sistema olfativo y bases teóricas de la percepción

La cadena sensorial olfativa en el ser humano está compuesta por los elementos nariz, fosas nasales, mucosa características (pituitaria), cavidades, vías de transmisión y vías neuronales o centros nerviosos.

Los receptores olfatorios [64] se encuentran localizados en el epitelio olfatorio de la cavidad nasal y son los encargados de transportar la información olfativa actuando como quimiorreceptores. Pueden ser basales, de sostén y olfativos sensoriales los cuales recogen a los cilios encargados de transformar las señales químicas procedentes de las sustancias volátiles en potenciales de acción. Sus axones terminan en neuronas de proyección e interneuronas del bulbo olfatorio cuyas neuronas se dirigen al núcleo olfatorio posterior del rinencéfalo, localizado en la corteza piriforme o corteza olfatoria primaria que junto a otras estructuras constituyen las áreas de integración de la información olfatoria. Algunas fibras de la corteza piriforme relacionadas con los procesos emocionales y de memoria se dirigen al sistema límbico surgiendo otras interconexiones hacia otras áreas cerebrales.

Aquí es donde se perciben e interpretan los olores [1], y se relacionan con los recuerdos. La amígdala juega un importante papel en la respuesta cognitiva de algunas sensaciones (como el miedo), además de ser el centro de integración de la función olfativa, factores que explicarían las respuestas. Dentro del sistema límbico se encuentra el hipotálamo el cual recibe los estímulos sensoriales a través del nervio trigémino y el sistema nervioso central. Está conectado química y biológicamente con la glándula pituitaria o hipófisis, y guarda una estrecha relación con la homeostasis, el mecanismo de autorregulación de los distintos sistemas del organismo. Envía información a través del sistema nervioso autónomo y también a través de la glándula pituitaria (que rige la vida vegetativa). Mediante el hipotálamo se controla el sistema endocrino (producción y regulación hormonal), y se constituye como el centro de control del sistema nervioso autónomo o vegetativo, desde el que se organizan conductas relacionadas con la supervivencia (respuestas motivacionales y emocionales).

Mecanismos de percepción olfativa

Un olor está caracterizado por su calidad (carácter diferenciador y grado de parecido), aceptabilidad (grado de gusto o disgusto de una sensación de olor) y umbral de olor (concentración mínima de un estímulo odorífico capaz de provocar una respuesta).

Para que una sustancia en forma de partícula pueda ser perceptible o odoríficamente debe ser volátil con capacidad de transporte aéreo, tener un tamaño molecular adecuado para ser detectada por los receptores, capacidad de humectarse con el epitelio olfativo, ser químicamente activa y en la concentración suficiente para superar el umbral mínimo del receptor.

Mientras que la sustancia a partir de su concentración es capaz de provocar una respuesta olfativa, el olor es la sensación resultante de la estimulación del quimioceptor del sistema olfativo.

Los olores detectables [1] pueden tener un impacto significativo en las personas: síntomas físicos (en particular problemas respiratorios), síntomas asociados con la salud mental (niveles elevados de tensión, depresión, ira, cansancio y confusión) que a su vez provocan impacto en la base fisiológica (la dificultad para respirar es una respuesta reflexiva ante la presencia de olores desagradables que estimulan los nervios de las vías respiratorias superiores y que a su vez generan actividad dentro del sistema nervioso produciendo niveles más elevados de hormonas de estrés que se traducen en un ritmo cardiaco acelerado y presión sanguínea elevada). Además algunos estudios demuestran un vínculo entre la exposición prolongada a olores desagradables y el funcionamiento neuroconductual. Todo ello agrava la mala salud física a través de un estrés crónico que podrá repercutir en los peores casos con enfermedades cardiacas e hipertensión.

Además de lo anterior, el carácter subjetivo y de variable interpretación del mensaje físico odorífero puede crear asociaciones con las experiencias del pasado y a partir de esas experiencias, involuntariamente evaluar el olor como agradable, desagradables o indiferente.

La capacidad de percibir un olor [4] varía ampliamente entre los individuos. Las diferencias pueden se atribuyen a la edad, a malos hábitos (como el tabaquismo), el género, las alergias nasales o leves trastornos o enfermedades pasajeras (como resfriados). Generalmente los nervios sensoriales del olfato van atrofiándose desde el momento de nacimiento, disminuyendo el nivel de agudeza en la percepción que con el paso de los años quedaría en un 82 % en los 20, un 38 % a los 60 y un 28% a los 80. En consecuencia , la agudeza olfativa (y el gusto o disgusto por los olores disminuye con la edad). En el momento del nacimiento, los bebés tienen un cierto gusto por todas las materias olorosas lo que puede deberse también a la falta de experiencia previa y a su curiosidad innata. A partir de los cinco años por ejemplo, el olor a sudor se percibe como un olor desagradable.

Considerar un olor agradable y desagradable depende del individuo, y puede cambiar con la concentración o la intensidad del olor . En general , los seres humanos pueden distinguir entre las más 5000 olores (aunque es practicable la destreza de un mayor número de sustancias).

Una de las características peculiares de la percepción olfativa es el nivel de adaptación: el tiempo necesario es mayor cuando más concentración del olor está presente. Cuando la adaptación se produce, la detección provoca el aumento del umbral absoluto. Los umbrales [2,4,5] de detección cambian más rápido cuanto más intensidad tiene el olor y el proceso depende de cada sustancia. La fatiga ocurrirá por tanto cuando el proceso de adaptación llegue a su totalidad o a su límite y normalmente sucede cuando el sistema olfativo está expuesto al estímulo durante una exposición prolongada.

Cuando la señal física llega al sistema cognitivo, existe un proceso de asociación de lenguaje donde surge la dificultad de descripción verbal de los olores, donde se ha de recurrir con resultado diverso a la utilización de asociaciones sinestésicas con otras asociaciones sensoriales, como el color, la música y el gusto.

Atendiendo a todas estas particularidades, es natural que se dude sobre la posibilidad de cuantificar los olores; es necesario considerar que el grado de molestia percibido dependerá de dos factores de incidencia (tiempo y frecuencia de repetición de los episodios de olor) y de 4 factores fundamentales a partir de los cuales se define un aroma determinado (grado de concentración, grado de intensidad, su carácter, calidad o pureza y su tono hedónico o capacidad de agrado o desagrado en el receptor).

A partir de estos factores se podría establecer una relación directa entre el grado de concentración del olor y su intensidad percibida. Aplicando la psicofísica sensorial se han elaborado diversas teorías psicométricas que intentan definir la percepción y comodidad ante olores. Es necesario conocer el límite superior o umbral de comodidad (percentil por debajo del cual una mayoría de posibles afectados se sienten cómodos). Por encima del mismo una alta concentración puede producir dolor: ocurre por ejemplo con los clasificados como olores acres (amoniaco, alcanfor, cloroformo, etc).

Igualmente se define el umbral de percepción o de detección del olor como la concentración mínima por debajo de la cual no se detecta un determinado aroma. No es sencilla su determinación puesto que las estimaciones varían considerablemente según el tipo de aroma y según factores fisiológicos inherentes al individuo. Por esta imposibilidad de identificación exacta por la variabilidad del sistema, se realizan estimaciones que abarcan a la mayoría de los sujetos [2]

Todo lo anterior hace que la medición y evaluación de un olor se vea dificultado por el amplio margen de variables existentes. Además de las diferentes percepciones individuales, hay factores tales como la humedad y la temperatura que afectan a la sensibilidad ante un olor e incluso pueden aumentar su intensidad.

Normativa relativa al confort odorífero

El REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE nº 97 23-04-1997 define lugar de trabajo como las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo incluyendo servicios higiénicos y locales de descanso, locales de primeros auxilios y comedores (Artículo 2.2. RD 486/97), instalaciones de servicios o protección anejas a los lugares. Además en el mismo y en el artículo 6 del Capítulo II se recogen las condiciones ambientales idóneas que debería cumplir cualquier lugar de trabajo. Siendo los olores un factor más dentro de los contaminantes ambientales implícitos en las actividades industriales y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, es necesario tenerlos en cuenta dentro del ámbito de la prevención de riesgos laborales dentro de la ergonomía ambiental junto al ruido, las vibraciones, la iluminación y las condiciones termohigrométricas.

Los intentos relativos a la recopilación de una normativa actual que permita evaluar y controlar la emisión de olores en diferentes contextos (urbano e industrial) concluyen con la comprobación de la inexistencia de legislación específica a nivel nacional (aunque existen borradores para alguna comunidad autónoma como es el caso de Cataluña). Se encuentran numerosas leyes que definen un marco de conocimiento y una guía que permita modificar [1] y mejorar las condiciones del bienestar de la población en cuanto a ambientes más saludables y confortables enfocados a la contaminación directa del aire ya sea atmosférica o interior (calidad del aire) como son la Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de Septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente o la Ley Española 7/1994 de Protección Ambiental, reflejando las mismas un conjunto amplio de posibles contaminantes atmosféricos pero relativos a olores, encontrando estas una referencia específica a olores pero atendiendo a su carácter tóxico y solo para sustancias muy conflictivas y en zonas pobladas (olores como actividad molesta en el RD 2414/1961 RAMINP, Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas). Una de las razones por las que no existe legislación específica a nivel nacional acerca de la contaminación por olores es la dificultad de demostrar o medir la situación de disconfort que generan.

Existen instrumentos técnicos-jurídicos [53] relacionados con la fuente de origen y que pueden ser usados de manera indirecta para el control odorífero: control de los ambientes exteriores (contaminación atmosférica exterior) para los cuales se pueden buscar aplicaciones a ambientes interiores, existiendo generalmente su analogía en legislación autonómica ambiental. Destacan la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (recoge al antiguo RAMINP), los RD 508/2007, regulación de la información sobre emisiones del reglamento E-PRTR y de las AAI, RD 100/2011 CAPCA Actualización catálogo actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, RD 102/2011 Mejora de la calidad del aire o RD 1073/2002 Evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente. Un intento dentro del entorno de la Unión Europea en 1990 deja elaboración de normativa relacionada con el control de olores como es el caso del documento prEN 13725: 2003 - UNE-EN 13725: 2004 - “Calidad del Aire-Determinación de la concentración de olor por olfatometría dinámica”, UNE-EN 14181:2005: “Emisiones de fuentes estacionarias. Aseguramiento de la calidad de los sistemas automáticos de medida”). Con respecto al control de la calidad de aire interior (CAI) existen instrumentos pero sin legislación concreta a nivel nacional (RD 486/97, RITE RD 1027/2007, RAPQ RD 379/2001, CTE RD 314/2006, REACH, CLP, etc.) y normas tecnológicas de obligado cumplimiento referidas a ventilación y extracción localizada (UNE-EN 13779:2005, referente a renovación de aire y clima interior, UNE 171330-1-2-3: 2008-2010, calidad ambiental en interiores, etc.) de entre las cuales solo se habla de disconfort laboral por olores en el RD 486/1997 Rglmto. disposiciones mínimas seguridad y salud en lugares trabajo. Anexo III,apdo2.

Legislación de otros países incluyen objetivos muy generales con el objetivo de alcanzar un nivel aceptable a partir de cumplir con unos límites de inmisión basados en las relaciones dosis-efecto a partir del principio ALARA (que indica que el nivel debe ser tan bajo como sea posible). Estos límites de inmisión en términos de concentración vendrán expresados como UOE/m3 AL 98% percentil y se cuantifican por métodos normalizados y análisis por olfatrometría, existiendo además regulaciones especiales para instalaciones industriales (un ejemplo de desechos orgánicos caseros sería un límite inferior a 1,5 UOE/m3 AL 98% p.

Pero la generación de olores (ya sea en ambientes exteriores como interiores) sin llegar a constituir en muchos casos un peligro por su toxicidad, no dejan de ser contaminantes ambientales que provocan efectos negativos sobre la población (molestias respiratorias, psicológicas y de rechazo) y pueden llegar si son persistentes, a afectar al bienestar y a la calidad de vida de las personas.

Además de las exposiciones espontáneas o permanentes a bajo nivel (como puede ser a nivel doméstico o urbano para una población instalada geográficamente cerca de un foco contaminante), existen riesgos de salud asociados con la exposición prolongada de los trabajadores en un contexto de calidad del ambiente ocupacional oloroso. La persistencia y permanencia en este tipo de ambientes provoca en los trabajadores síntomas similares como asma, RADS (síndrome de disfunción reactiva de las vías respiratorias ), lesión epitelial respiratoria entre otros, que se consideran en los siguientes apartados.

Revisión de las investigaciones relacionadas con el confort odorífero

Los olores han sido un tema tratado y desarrollado dentro del ámbito de estudio de la medicina, la psicología, la prevención de riesgos laborales, la ergonomía.

Teniendo en cuenta los olores como molestia, existen trabajos [6-12] que examinan la definición de olor, describen las mediciones de olores, tasas de emisión y los métodos de reducción y control a través de tecnologías fin de tubo, enmascaramientos, neutralización, entre otras.

Investigaciones centradas en el campo de la percepción, atención, memoria y subjetividad de interpretación del mensaje olfativo, relativas al recuerdo y los patrones de olores representados y almacenados en la memoria a largo plazo son tratadas con completitud en el campo de estudio de la psicología. Existen varios trabajos referentes a la exposición del individuo a un ambiente oloroso y su interacción con el proceso de memoria [13, 14], ligado el mismo al aprendizaje, lenguaje asociado a los recuerdos del olor [13], procesos que afectan a la motivación [14] y a la afectividad [15,16]. Goldman y Seamon, entre otros autores [17-20] describen el proceso de memoria a largo plazo, consolidación de patrones y la capacidad de su recuperación según la asociación a olores característicos. Además, toda la información es abordada con intentos de creación de escalas psicosensoriales [21], mapeando el espacio semántico por la experiencia subjetiva provocada [22] o las sensaciones generadas por los olores [23-25]. Dentro de esta evocación de experiencias, ya sean positivas o negativas, De la Peña Palacios [25] estudia la estimulación olfativa y sus consecuencias, la interpretación del mensaje con la edad, ámbito donde también surgen intentos de creación de escalas cualitativas de sensaciones ligadas a las emociones generadas [26] o cuantitativas con el cálculo de los umbrales [27-28]. También pueden encontrarse otras muchas investigaciones dentro del campo de la neuroergonomía, las cuales serán abordadas al final de este trabajo.

Los trabajos relacionadas con el contexto de interacción de individuos y olores en el ambiente ocupacional, intentan evaluar los puestos de trabajo abordando el confort ambiental odorífero dentro del mismo en los dos niveles de concreción (toxicológico y de malestar) y enfocados a cada sector industrial o tipos de hábitat (en un contexto urbano). Dentro del confort ambiental en el ambiente de trabajo los estudios siguen una misma estructura; por ejemplo, los estudios de Schiffman y Walker [29-30] abordan las quejas de las poblaciones cercanas a una granja de animales y estudian métodos para detectar de una manera representativa y cuantitativa los síntomas de salud de olores ambientales cada vez más frecuentes en las comunidades cercanas a instalaciones de animales confinados, plantas de tratamiento de aguas residuales y las operaciones de reciclaje de biosólidos para concluir con las mejores técnicas disponibles. Otros estudios similares orientados a ambientes interiores son [31-33].

Estudios más específicos que incluyen la exposición de los trabajadores y el confort en el ambiente ocupacional, se centran en estudiar las relaciones y satisfacción [34], el impacto del disconfort en otros parámetros indirectos como son la productividad [35], entre otros [36-39].

También es importante tener en cuenta los estudios dedicados a los efectos que tiene el ambiente ocupacional y la exposición de los trabajadores a olores, límites de exposición ocupacional [40], riesgos físicos, fisiológicos y perceptivos [29,30,41], sistema cognitivo [42] o en la propia cadena sensorial [43,44]. El olor también es tratado como posible señal de seguridad ante peligros; actualmente se emplean sustancias aditivas en ciertos gases tóxicos o inflamables inodoros para alertar en caso de emisión incontrolada. La difusión de un olor predeterminado permite de una forma rápida y fácil la transmisión de información. Teniendo en cuenta la normativa legal este tipo de señalización solo es contemplada en en el Decreto 2913/73, Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles y para ciertos gases tóxicos.

En contextos de hábitat y sistemas urbanos podemos encontrar estudios similares adaptados al control, evaluación y diseño de calidad de aire interior y confort de los ocupantes [45-48] y también desde el punto de vista de zonas urbanas expuestas a actividades industriales que generan situaciones de olor molestas [49]

Evaluación del confort odorífero

El ser humano percibe el aire como la suma de dos sensaciones difícilmente diferenciables, una olfativa y otra química o irritante, que se dan de forma simultanea frente a muchos compuestos químicos. Actualmente, existen algunas metodologías y técnicas para poder evaluar y controlar el olor tanto en inmisión como en emisión clasificables en ambientes exteriores e interiores. Además del nivel de salida de la fuente, también existen métodos para evaluar el posible impacto en la salud humana que puede suponer la exposición a sustancias químicas a nivel toxicológico u olores. Es necesario distinguir por ello dos niveles de concreción para evaluar y explicar el impacto de los olores en la salud humana.

En primer lugar la exposición a un odorante en niveles que causan efectos toxicológicos (por ejemplo, irritación). En este caso el olor es un simple marcador de la exposición y actúa sobre el sistema físico y mental como mecanismo de advertencia de los síntomas potenciales para la salud en el momento de la detección. Los impactos se producen al superar la concentración el umbral de olor (que depende del tipo de sustancia, pero que se encuentra en un rango entre 3 y 10 veces superior que el umbral absoluto (cloro, amoniaco y ácidos orgánicos son algunos ejemplos).

El segundo nivel corresponde a la exposición a compuestos olorosos en concentraciones por debajo del umbral de dolor y por encima del umbral absoluto de olor (o de detección). No producen irritación de la membrana mucosa pero sí pueden causar síntomas negativos e impactos en la salud (físicos, fisiológicos, psicológicos) si la exposición es en un periodo de tiempo amplio.

No existen métodos precisos para cuantificar las emisiones olorosas y comprobar la relación entre los síntomas potenciales para la salud y los propios olores. Existen métodos de ensayo que pueden servir como un indicador de potencial de olor o verificar olores desagradables y relacionarlos posteriormente con los síntomas. La variabilidad entre individuos, la subjetividad, los patrones de la memoria a largo plazo y otros factores internos provocan que las intensidades de olor y las concentraciones de olor que causan síntomas sean complejas de estandarizar. Antes de aplicar cualquier metodología es necesario definir los siguientes parámetros o umbrales característicos de la percepción humana [2,4,5] (teniendo en cuenta que su cuantificación exacta no es posible por la variabilidad en la percepción de sustancias por parte del individuo:

- 1. Umbral absoluto de detección de olor: concentración mínima de sustancia que puede detectar el sistema olfativo (depende del tipo de sustancia). Es la concentración mínima del compuesto que producirá́ una respuesta sensorial en los receptores olfativos de una población dada, en un porcentaje que, por convención, se ha especificado sea el 50%, aunque se puede subir al 100% si se quiere incluir a la población menos sensible o reducirlo al 10% para considerar solo a la más sensible. Está relacionado con la intensidad el olor.

- 2. Umbral absoluto de reconocimiento de olor: concentración mínima de calidad del olor por la que el individuo puede diferenciar el tipo de sustancia y reconocerla. Es la concentración mínima a la que una parte de la población (generalmente el 50%) es capaz de describir el olor de un compuesto. Está relacionado con la calidad del olor.

- 3. Umbral de molestia mínimo: concentración de olor por la que un individuo pasa de la percepción a la molestia pero sin percibir una reacción física. Es el límite de molestia o concentración a la que solo una pequeña proporción de la población (< 5%) manifiesta molestias durante una pequeña parte del tiempo (< 2%). Dado que la sensación de molestia puede estar influida por factores psicológicos y socioeconómicos, un umbral de molestia no puede definirse solo en base a la concentración. Relacionado con la aceptabilidad del olor. Nota: para estos tres umbrales no se manifiestan impactos en la salud y no se espera que en estos tres primeros niveles a menos que la exposición al olor sea en un espacio de tiempo prolongado.

- 4. Umbral de intolerancia: concentración mínima a la que el individuo puede mostrar o percibir sensación física (causando síntomas somáticos)

- 5. Percepción irritante: nivel al que una persona informa de una molestia que puede resultar en una irritación de las terminaciones nerviosas en el vías respiratorias.

- 6. Irritación somática: nivel en el que la concentración de la sustancia da como resultado una reacción física negativa, independientemente de la predisposición del individuo a aceptarlo (por ejemplo, cuando la sustancia daña un tejido)

- 7. Toxicidad crónica: nivel en el que un odorante dañar la salud a largo plazo. (El término olor en este nivel es simplemente una característica más de la sustancia)

- 8. Toxicidad aguda: nivel en el que se experimenta un efecto tóxico inmediato, por ejemplo, un solo evento puede provocar un impacto agudo de salud. (El término olor en este nivel es simplemente una característica más de la sustancia)

Existen varios métodos de medición para obtener datos cuantitativos que se corresponden a la olfatometría, cromatografía de gases y nariz electrónica [50, 51].

Evaluación cuantitativa de los efectos en la salud

Una vez cuantificados los rangos de concentración e intensidad que causan problemas de salud en la población general o en los trabajadores (incluidos los especialmente sensibles), o en población especial (más sensibles por ejemplo, por algún tipo de trastorno como alergia), se pueden utilizar biomarcadores de síntomas de salud para la validación. Las herramientas permiten relacionar las medidas de salud con los niveles de exposición. Existen numerosas herramientas y biomarcadores de estudio y validación relativas a los efectos de olores sobre la salud humana [4,37] clasificadas según síntomas; irritación ocular (examinación), dolor de cabeza (electromiografía), congestión nasal (rinometría), hemorragia nasal, irritación de garganta (exámenes físicos), náuseas, ronquera (rinolarignoscopia, análisis acústico ruido-señal), palpitaciones (examen de frecuencia cardiaca, electrocardiograma), alteraciones sensoriales o estrés (examen físico de temblores, humedad de la piel) entre muchos otros.

Evaluación en ambientes exteriores industriales y urbanos

El proceso de evaluación de impacto odorífero o estudios olfatométricos pueden llevarse a cabo según la emisión (métodos basados en la norma UNE-EN-13725), en la inmisión (métodos basados en la normativa alemana VDI- 3940) y estudios complementarios basados en el análisis químico en emisión o en inmisión (muestrea y análisis de COVs). Las etapas quedan recogidas en la figura 2.

|

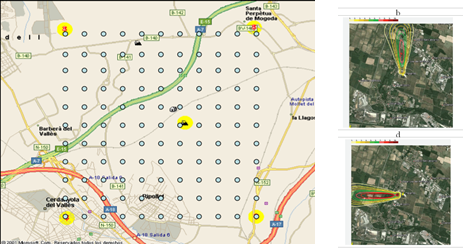

Teniendo en cuenta la emisión [52] y la norma UNE-EN-13725, que marca una serie de fases (identificación de las fuentes relevantes de olor y toma de muestras representativas, análisis de las muestras mediante olfatometría dinámica, cálculo de las emisiones de olor de cada fuente, modelización matemática y asesoramiento en las medidas correctoras) se caracterizan las más significativas desde el punto de vista odorífero y se estudia el impacto generado a través de la modelización de la dispersión atmosférica por ejemplo con el modelo gaussiano de dispersión. Como ejemplos concretos desarrollados por la EPA “Environmental Pollution Agency” se encuentran el ISC3, AERMOD, Calpuff-Calmet – u otros alternativos como el “atmospheric dispersión modeling system” ADMS-3. Se lleva a cabo a través de la creación de un modelo matemático que simula el transporte y la dispersión del contaminante odorífero a través de la atmósfera (ver figura 1), teniendo en cuenta factores meteorológicos (viento y estabilidad atmosférica), factores de emisión (altura, temperatura, velocidad de salida de los gases, diseño de la chimenea) y factores topográficos (orografía del terreno y rugosidad de la superficie). Los resultados pueden ser representados en mapas de curvas isodoras, y son útiles para estimar el grado de contribución de un foco a los niveles de emisión de la zona, la influencia de olores según diferentes fotos de emisión y ayuda en la toma de decisiones en planes de emergencia o intervención, toma de decisiones en las estrategias de control de la contaminación atmosférica, así como la previsión de posibles superaciones de límites que afecten a la calidad de aire [10,11].

Figura 1. Modelización de la emisión de olores

Teniendo en cuenta la inmisión [53] (concentración de contaminantes a nivel del suelo o receptor) y basando el procedimiento en la norma alemana VDI-3940 - determination of Odorants in Ambient Air by Field Inspections” (determinación de olores en aire ambiente mediante inspecciones de campo) se marcan dos fases diferenciadas: determinación mediante malla de mediciones y medida de la pluma o del penacho. Estas redes de muestreo activo o pasivo de compuestos odoríferos se apoyan en un modelado emisor-receptor, muestreo de la concentración de olor “in-situ” mediante olfatometría basada en una medición sensorial cuantitativa del olor en el propio contexto de inmisión. Este método permite “medir” todas las emisiones de la instalación directamente en inmisión y los resultados no proceden de estimaciones con modelos (solo en el método del Grid measurement) pero no permiten distinguir cuál o cuáles son los principales focos responsables del problema ni concluir con un diagnóstico suficiente para plantear medidas correctoras. A partir de los datos de las mediciones [54] se confeccionan mapas donde se representan por tipologías de olor según las frecuencias de percepción en las celdas de las mallas de puntos y las concentraciones medidas “in-situ” mediante olfatometróa. Estos mapas son representaciones a partir de mediciones reales, a diferencia de la simulaciones de emisión con los modelos de dispersión atmosférica. Permiten determinar el impacto real de las emisiones, verificar y validar los modelos de dispersión gaussiana y verificar las quejas de olor.

|

Los métodos complementarios basados en el análisis químico en emisión o inmisión consisten en el análisis de COVs con técnicas cromatográficas (especificación química) y colorimétricas. Para lo cual es necesario calcular los umbrales de percepción olfativa [2,4,5]:. Aunque permiten una información detallada de la composición de la sustancia o gas que facilita el desarrollo del sistema de desodorización, la característica subjetiva de interpretación de los olores sigue impidiendo conocer correctamente cómo afecta el olor a la percepción sensorial y cómo el sistema cognitivo interpreta y produce la respuesta.

Figura 2. Esquema del proceso de evaluación de contaminación por olores [54]

A parte de lo expuesto, para cada actividad industrial existe una recopilación de MTD disponibles, las cuales se basan en normativa y están incluidas en [55]

Evaluación en ambientes interiores industriales y urbanos

La evaluación de olores en ambientes interiores [28,49] en aplicación de las mejores técnicas actuales se llevan a cabo a partir de dos vías: métodos de diagnóstico del SEE (utilizados para ambiente interior, aunque en contadas ocasiones ante queja por malos olores) y por análisis psicométricos (empleado para la contaminación odorífera exterior). Previamente, para una primera detección de riesgos ergonómicos de una manera general se utilizan normalmente métodos generales como instrumento de evaluación global de las condiciones de trabajo, muy útiles a la hora de facilitar una valoración global pero sin incidir en los riesgos y las consecuencias del impacto sobre la salud de las personas y por ello no se suelen incluir como métodos de referencia (QEC, LEST, FAGOR, ANCT, entre otros)

En materia de contaminación de aire interior se aplica la UNE 17133-1,-2,-3 que sigue las recomendaciones europeas. En las NTP 290 y 380 se recogen los fundamentos aplicables al SEE, teniendo en cuenta que el factor de calidad de aire interior es de los que más incidencia tiene en el síndrome. El procedimiento consta de una primera fase de investigación inicial (NTP-972), medida de inspección y guía, medidas de comprobación sobre la calidad del aire interior (parámetros mínimos de la norma UNE 17330-2, la estándar ISO 16000-6 o la recomendación europea), examen médico e investigación asociadas. Son muy usados los métodos observacionales como los biomarcadores. Es necesario mencionar la NTP 358 - Olores: un factor de calidad y confort en ambientes interiores – donde se describe de forma detallada el proceso de evaluación y la complejidad del factor olor dentro de la percepción general de un ambiente interior, ampliando la evaluación a través de otros conceptos como el olf (contaminación emitida (bioefluentes) por una persona estándar, adulto medio que trabaja en una oficina o en un entorno no industrial similar, sedentario, que está en una ambiente de confort térmico, y que tiene un estándar higiénico equivalente a 0,7 baños/día) o el decipol (contaminación ambiental que genera una persona estándar o un olf), para el establecimiento de la calidad del aire y su aplicación directa en aquellos casos en que es difícil establecer una diferencia clara entre olores molestos y problemas de disconfort.

Una de las mayores dificultades que se presentan para la medición y evaluación de un olor es el amplio margen de variables existentes. Además de las diferentes percepciones individuales, hay factores tales como la humedad y la temperatura que afectan la sensibilidad para el olor e incluso pueden aumentar su intensidad. Por otra parte es difícil establecer generalizaciones en este campo, aunque los estudios realizados parecen indicar que las mujeres son más sensibles a los olores que los hombres.

Resultados: Control de la calidad del aire para el confort olfativo y nuevas aproximaciones de la neuroergonomía

Una vez analizada la situación, todas las variables, las moléculas y sustancias características se llevará a cabo el control de la contaminación por olores a través de actuaciones teniendo en cuenta que primero se debe controlar el origen, si no es posible se actuará sobre el medio y en último caso se tendrían en cuenta medidas de protección personal. Si se ha podido proceder a la detección del origen y naturaleza exacta del olor caracterizado según calidad, intensidad y aceptabilidad, para su control se pueden sustituir aquellos focos (procesos, actividades, productos causantes de mal olor), modificación de los procesos operacionales (encapsulamientos y confinamiento si no es posible el cambio total o parcial para minimizar la emisión) o si es el caso de aire interior instalar un proceso de extracción localizada. Sobre el medio de dispersión pueden tomarse ciertas medidas si la contaminación es interior, aunque solo si el contaminante es un olor (y no es una sustancia con alta toxicidad): limpieza del puesto de trabajo, inhibición o neutralización de olores, aerogeneradores de dispersión, ventilación general por dilución del contaminante, sistemas de depuración de aire (procesos físicos: condensación, adsorción, scrubbers; procesos químicos: oxidación, ionización, fotocatálisis; procesos biológicos: biofiltración, biolavado; otros como la ozonización y la ionización), aumento de distancia entre emisor y receptor y mantenimiento de diferencia de presiones de aire. En ultimo caso se tomarán medidas sobre los afectados y depende de la situación concreta: formación e información, control y gestión de tiempos de exposición de los trabajadores y protección individual si es necesaria (tampones, pinzas de nariz, mascarillas, máscaras, cascos y capuchas respiratorias, protección del cuerpo completo, batas y monos entre otros).

Estudios de la neuroergonomía al ámbito sensorial, psicomotor y cognitivo.

El estudio de la estructura y función cerebral en el contexto de la cognición y el comportamiento humano (trabajo, hábitat, transporte y otros entornos industriales y contextos cotidianos) es uno de los objetivos fundamentales de la neuroergonomía, la cual basa sus investigaciones en las bases neuronales de cada función perceptual y cognitiva (vista, audición, atención, recuerdo, decisión, planificación, etc) y del desarrollo físico (movimiento, interacción con objetos, etc.). Su base de estudio se centra en la convergencia de la neurociencia y neuropsicología (que estudian las relaciones existentes entre las funciones cerebrales, la estructura psíquica y la sistematización socio-cognitiva en sus aspectos normales y patológicos, abarcando todos los periodos evolutivos) con los estudios ergonómicos tradicionales (factor humano y su interacción con la tecnología, las capacidades y limitaciones de las personas para que puedan trabajar con eficacia y seguridad). Con la aparición y avance de técnicas no invasivas para el seguimiento de la función del cerebro humano se han abarcado nuevos campos, que brindan diferentes oportunidades para la neurociencia fuera del ámbito de la medicina, cuyo conocimiento y utilidades se ven actualmente con posibilidad de proyección en el ámbito de la prevención. Todo ello con el objetivo final de combinar los conocimientos existentes y emergentes de la actuación humana y la función cerebral para diseñar sistemas con un funcionamiento más seguro y eficiente. Las técnicas utilizadas para estudiar aspectos de la conducta humana en relación con la tecnología y el trabajo permiten monitorear la carga de trabajo mental, atención visual, memoria de trabajo, control motor, interacción humano-máquina, automatización adaptativa, percepción humana, cognición, rendimiento, etc. La neuroimagen es uno de los métodos no invasivos más importantes que lo permiten. Dentro de los métodos disponibles se encuentran los destinados a la medición del flujo de sangre (tomografía (PET), resonancia Magnética (fMRI), sonografía transcraneal de Doppler (TCD) con el objetivo de reflejar los procesos metabólicos cerebrales asociados con la actividad neural. En segundo lugar se encuentran los destinados a la medición de la actividad electromagnética del cerebro (medición de la actividad neuronal de forma directa): electroencefalograma (EEG), potenciales relacionados con los eventos (ERPs) y magnetoencefalografía (MEG). Estos métodos aportación una resolución espacial para la localización de la actividad neuronal dentro del cerebro, la resolución temporal en la identificación de la sincronización de procesamiento neuronal y la facilidad de uso. Muchos de ellos son utilizados actualmente en ergonomía para evaluar la carga mental (resonancia magnética funcional - fMRI) cuantificando el aumento en el flujo sanguíneo cerebral en regiones de la corteza prefrontal (PFC). Otros estudios de fMRI muestran que hay una mayor activación de la CPF durante una tarea de memoria de trabajo. Con una ecografía transcraneal de Doppler (TCD) se controla la velocidad del flujo sanguíneo en las arterias intercraneales con lo que se puede apreciar una disminución en el flujo de sangre significativa, traducido a una minimización de la vigilancia y aumento del agotamiento de recursos cognitivos. Con un estudio de electroencefalografía EEG pueden ser evaluados los mecanismos de vigilancia a través del monitoreo de la carga mental y física del trabajador: se comprueba que una tarea que implique esfuerzo físico aumenta el estado de alerta del individuo (eleva la vigilancia) sin mejorar la ejecución de la misma, y que por el contrario si supone tareas mentales, un aumento de la carga cognitiva implicaría un descenso en la vigilancia. Otras aplicaciones se centran en la evaluación de la influencia de los factores de estrés, desarrollo de procesos de automatización y adaptación en línea para aumentar la eficiencia y mejorar el desempeño del individuo, comprensión de las bases neuronales de detección de errores y control del rendimiento o preparación de respuestas y toma de decisiones, entre otros.

Al igual que se utilizan para las aplicaciones mencionadas, esta tecnología de monitoreo de variables psicofisiológicas (tasa cardiaca, respiratoria, parpadeo, actividad muscular y cerebral) permitirían predecir los estados cognitivos específicos en los trabajadores a partir de las características bioquímicas de los estímulos olfativos y respuestas neuropsicológicas para su proyección en el diseño del confort de ambientes laborales.

|

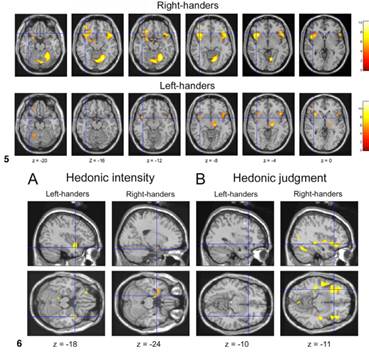

Existen numerosas investigaciones relacionadas con el ámbito de la medicina y la psicología en el estudio de los olores que intentan establecer la relación entre la estimulación olfativa y el resto de variables corporales como ritmo cardiaco, consumo de oxígeno, sudoración, estrés. Aplicaciones de las tecnologías descritas para conocer las áreas de activación corticales (figura 3) [56,57], comprobar la respuesta sensorial ante los olores [58], monitorización de datos fisiológicos, psicológicas y sensoriales para argumentar la función de procesamiento del olor en mamíferos [59], efecto de la estimulación olfativa a partir de EEG [60], efecto de la estimulación en la recuperación de la memoria a largo plazo y su relación con el aumento de la frecuencia cardíaca [61], realización de diferentes juicios a partir de estímulos olfativos [62] o nuevas técnicas no invasivas como los electro-olfatogramas [63].

Figura 3. Neuroimagen por fMRI de las respuestas emocionales a olores

Discusión de resultados

El conjunto de investigaciones y estudios aporta una amplia visión de la proyección que tiene la neuroergonomía y la tecnología desarrollada en el ámbito del estudio del confort olfativo. Dada la dificultad de medición e interpretación del sistema sensorial, es necesario utilizar nuevas vías para la evaluación de los puestos de trabajo en materia de ergonomía ambiental. Aunque uno de los factores más complejos sería evaluar la subjetividad del mensaje físico, está claro que existen medios utilizados en otros ámbitos de estudio como son la medicina y la psicología con resultados avanzados. Estos podrían ampliarse hasta el alcance de la prevención de riesgos laborales en el campo del confort olfativo, intentando aprovechar el completo conocimiento adquirido al respecto y la tecnología para evaluar y cuantificar la respuesta cognitiva ante variables ambientales del entorno. Por lo tanto abordar el confort olfativo desde la perspectiva de la neuroergonomía debe ser uno de los objetivos principales de la prevención de riesgos laborales con el fin de articular el conocimiento multidisciplinar cerebral para mejorar la interacción hombre-máquina-entorno.

Conclusiones

Existe variada metodología para evaluar el disconfort odorífero, ya sea aisladamente mediante la utilización conjunta de la olfatometría dinámica y los análisis químicos, o en combinación con otros factores ambientales. Los trabajos que hasta el momento han permitido incorporar la ergonomía del confort ambiental olfativo en las condiciones de trabajo quedan recogidos en un amplio rango de investigaciones, que aún centrándose sobretodo en la toxicidad y la irritación del sistema olfativo como objetivo principal, sí tratan en mayor o menor detalle el impacto que los olores pueden provocar en el trabajador existiendo un gran potencial de avance en el campo de la neuroergonomía.

Agradecimientos

Agradecemos a la organización y al comité institucional del ORP'2014 el trabajo realizado.

Referencias bibliográficas

- 1. Cala, M. Tutor Dr. Fco. Aguayo González. Los olores como factor de disconfort en ambientes laborales interiores. Máster de Prevención de riesgos laborales. Universidad de Sevilla

- 2. NTP 320 Umbrales olfativos y seguridad de sustancias químicas peligrosas. INSHT

- 3. NTP 972. Calidad de aire interior: compuestos orgánicos volátiles, olores y confort

- 4. Schiffman, S. et al. (2000). Potential Health Effects of Odor from Animal Operations, Wastewater Treatment, and Recycling of Byproducts. Journal of Agromedicine, 7:1, 781.

- 5. NTP 358: Olores: un factor de calidad y confort en ambientes interiores. INSHT

- 6. Mills, B. Review of methods of odour control. Odour control Methods, 1995.

- 7. Zhang, et al. Odour production, evaluation and control. P MLMMI 02HERS03 (2002)

- 8. Viscusi, D. Impact of Three Biological Decontamination Methods on Filtering Facepiece Respirator Fit, Odor, Comfort, and Donning Ease. J. Occupational and Env Hygiene:8(7) 2011, pages 426436

- 9. McGinley, C. Standardized Odor Measurement Practices for Air Quality Testing. Air and Waste Manag Association Symposium on Air Quality Measurement Methods and Technology – S.Fco. 2002.

- 10. Pagans, E. et al. Modelos gaussianos y modelos avanzados de dispersión de olores: validación a través del estudio de impacto por olores. Congreso nacional del Medio Ambiente CONAMA 102011

- 11. Wang, T, et al. Modeling indoor odor–odorant concentrations and the relative humidity effect on odor perception at a water reclamation plant Original Research Article. Atm Env, 45:39, 2011, 72357239.

- 12. Bluyssen, P., et al. Assessment of wellbeing in a door office environment. Building and Environment. 46, no 12 , pág. 26322640, 2011

- 13. Atkinson, R., et al. Human Memory: A proposed system and its control processes. J. T. The Psychology of learning and motivation. v. 2, 1968

- 14. Castellanos, K. et al. Does exposure to ambient odors influence the emotional content of memories? The American Journal of Psychology, 123:3 (2010).

- 15. Owen, C. Olfaction, emotion and memory: an investigation of the affective impact of odours in memory using. Bachelor of arts Degree program Psychology Swinburne U. of Technology. 2005.

- 16. Cupchik, G., et al. Sensitivity to the cognitive and affective qualities of odours. Cognition & Emotion, Volume 19 , number 1, pp 121131 (11) January 2005

- 17. Goldman , W. et al. Very LongTerm Memory for Odors: Retention of OdorName Associations . The American Journal of Psychology, 105: 4 (1992).

- 18. Cann, A. et al. Olfactory Stimuli as Context Cues in Human Memory .The American Journal of Psychology, Vol. 102, No. 1 (Spring, 1989), pp. 91102

- 19. Takahash, M. Recognition of Odors and Identification of Sources . The American Journal of Psychology, Vol. 116, No. 4 (2003), pp. 527542

- 20. Rasch, B. et al. Odor Cues during SlowWave Sleep Prompt Declarative Memory Consolidation: Science, 3155817 (Mar. 9, 2007), pp. 14261429

- 21. Chrea C , et al. Mapping the semantic space for the subjective experience of emotional responses to odors (2009). Chemical Senses, 34: 4962

- 22. Osgood, C.et al. ”The measurement of meaning”. University of Illinois Press. Urbana 1957

- 23. Bensafi, M. et al.. Asymmetry of pleasant vs. unpleasant odor processing during affective judgment in humans. Neuroscience Letters 328: 309–313. 2002.

- 24. Konstantinidis, I., et al. Identification of unpleasant odors is independent of age. Archives of Clinical Neuropsychology no 2: 615–621. 2006.

- 25. De la Peña Palacios, MC. Estimulación olfativa y evocación de experiencias positivas y negativas en adultos jóvenes y tardíos. Tesis licenciatura Dpmto.Psicología UDLAP. Cholula Mex. 2007

- 26. Porcherot, C, et al. How do you feel when you smell this? Optimization of a verbal measurement of odorelicited emotions. (2010). Food Quality and Preference, 21: 938947.

- 27. Wysockia, P. et al. Acetone Odor and Irritation Thresholds Obtained From AcetoneExposed Factory Workers and From Control (Occupationally Unexposed) A. Ind. Hygiene Association l. 58:10, 1997.

- 28. NTP 607: Guías de calidad de aire interior: contaminantes químicos. INSHT.

- 29. Schiffman SS, et al. The effect of environmental odors emanating from commercial swine operations on the mood of nearby residents. Brain Research Bulletin 37(4): 369375.

- 30. Schiffman SS, et al. 2000. Potential health effects of odor from animal operations, wastewater treatment, and recycling of byproducts. Journal of Agromedicine 7(1): 781. p. 19.

- 31. Magalhaes J. et al. Symptoms prevalence among office workers of a sealed versus a non sealed building: Associations to indoor air quality. Environment International no 35:1136–1141. 2009

- 32. Wolkoff, P. Indoor air pollutants in office environments: Assessment of comfort, health, and performance. International Journal of Hygiene and Environmental Health 216: 371– 394. 2013

- 33. WU, P, et al. Chanching performance in Taiwans air conditioned office buildings. Indoor Air 15; p1926, 2005

- 34. Baron, R.A. The physical environment of work settings: relations, and job satisfaction. Environment and behavior, 266: 750756. 1994

- 35. Wyon, D. The effects of indoor air quality on performance and productivity. Indoor Air 7; 92101. 2004

- 36. Joachim H ,et al. Context effects on odor processing: An eventrelated potential study Original NeuroImage, 41:4, 2008, Pages 14261436..

- 37. ZHANG, X. et al. Dampness and moulds in workplace buildings: associations with incidence and remission of sick building syndrome (SBS) and biomarkers of inflammation in a 10 years followup study. Sci T Env 430:p. 7581,15 de julio 2012

- 38. Jo, W. et al. Worker Exposure to Aromatic Volatile Organic Compounds in Dry Cleaning Journal: AIHAJ American Industrial Hygiene Association. 62: 4, 2001, pages 466471.

- 39. Gallego, E., et al. Calidad de aire interior: compuestos orgánicos volátiles, olores y confort. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. INSHT. NTP 972. Año 2013

- 40. Paustenbach , E. et al. The role of odor and irritation, as well as risk perception, in the setting of occupational exposure limits. Int Archives of Occupational and Envl Health. 2006, 79:4, pp 339342.

- 41. Dalton, P. Upper airway irritation, odor perception and health risk due to airborne chemicals Toxicology Letters, Volumes 140–141, 11 April 2003, Pages 239248.

- 42. Lorig TS, et al. Odor and cognitive alteration of the contingent negative variation. Chem Senses 1990; 15:537545.

- 43. Dalton, P. et al. Evaluation of Odor and Sensory Irritation Thresholds for Methyl Isobutyl Ketone in Humans. AIHAJ – 61: 3, 2000, pages 340350.

- 44. Calvert, G. et al. Health effects associated with sulfuryl fluoride and methyl bromide exposure among structural fumigation workers.

- 45. Berengue, MJ. “Olores: un factor de calidad y confort en ambientes interiores”. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. INSHT. NTP 358. Año 1995

- 46. Schiffman SS, et al. The effect of environmental odors emanating from commercial swine operations on the mood of nearby residents. Brain Res Bull 1995; 37:369375.

- 47. Alonzo, J. et al. Efecto de los factores ambientales, laborales y psicosociales, en el síndrome del edificio enfermo. Ingeniería Revista Académica, 8:002. 2004.

- 48. Gallego, E. et al. Determining indoor air quality and identifying the origin of odour episodes in indoor environments”. J. Environ. no. 21: 333–339. 2009

- 49. NTP 343: Nuevos criterios para futuros estándares de ventilación de interiors

- 50. Schiffman,H. et al. Handbook of Machine Olfaction: Electronic Nose Technology.

- 51. Leland, J. Gas chromatographyolfactometry:the state of the art. American Chemical Society,29/3/2001219 páginas

- 52. Junta de Andalucía. Material técnico de las jornadas sobre contaminación por olores. Consejería de medio ambiente. Dirección General de prevención y calidad ambiental. 2009.

- 53. LABACUA. Metodologías para abordar un estudio de impacto ambiental por olores. Material gráfico proyectable.

- 54. STA. Recurso web. Recuperado de http://www.staat.com, último acceso marzo 2014.

- 55. Sánchez, J, et. al. Contaminación ambiental por olores. Fundamentos básicos. Servicio de Calidad Ambiental. 9788469174661

- 56. Bengtsson, S. et al. Brain activation during odor perception in males and females. CHEMICAL, SENSES. Vol 12 No 9 3 July 2001

- 57. González, J. et al. Reading cinnamon activates olfactory brain regions. Neuroimage. 2006 Aug 15;32(2):90612. Epub 2006 May 2.

- 58. Van Toile, S. The application of EEG measurements to the study of sensory responses to odours. Trends in food science & Technology, July 1991.

- 59. Wilsona , D. et al. Olfactory perceptual learning: the critical role of memory in odor discrimination. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 27 (2003) 307–328

- 60. Martin, N. EEG response to olfactory stimulation: two experiments using the aroma of food. International Journal of Psychophysiology 30 Ž1998. 287302

- 61. Hileman , M. et al. Effect of olfactory stimulation on longterm memory retrieval via increased heart rate. Physiology 435, Lab 602, Group 3 May 14, 2013

- 62. Royet, P. Functional Neuroanatomy of Different Olfactory Judgments. NeuroImage 13, 506–519 (2001)

- 63. Wanga, L. A new noninvasive method for recording the electroolfactogram using external electrodesClinical Neurophysiology 115 (2004) 1631–164

- 64. Sociedad Española de Neurología. Conceptos básicos anatómicos y fisiológicos del olfato. Recurso web, ultimo acceso Marzo 2014.

Papers relacionados