Introducción

El papel de la salud y la seguridad en el trabajo es fundamental para incrementar la competitividad y la productividad de las empresas y contribuir a la viabilidad de los sistemas de protección social, ya que se traduce en una reducción del costo de los accidentes y de las enfermedades, y en una mayor motivación de los trabajadores.[1]

Las alteraciones de la salud relacionadas con el trabajo (enfermedades y accidentes), pueden prevenirse desde las actividades bien enfocadas del programa de salud y seguridad, realizando la identificación y control de los agentes causales en el ambiente de trabajo y la vigilancia de la salud de la población trabajadora.

Para la vigilancia de la salud de los trabajadores se dispone de las evaluaciones ocupacionales periódicas, del seguimiento al ausentismo de causa médica y a los casos de mesa laboral y de las actividades de prevención como la estrategia de inmunización a los trabajadores, entre otras.

El presente artículo plasma los resultados obtenidos de las inmunizaciones, convirtiéndose en un insumo importante para tener en cuenta a la hora de planear las intervenciones de promoción y prevención del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, a la vez que ayudan a medir el impacto y la efectividad de las acciones ejecutadas.

Objetivos

General

Describir el diagnóstico de salud de los trabajadores a partir del registro de inmunización del año 2014.

Específicos

Describir la población que trabaja según variables sociodemográficas y ocupacionales y detallar el avance en la inmunización en el período de análisis.

Contexto conceptual y epidemiológico

Inmunización

Beneficios de la inmunización

Globalmente por cada euro invertido en vacunas, se ahorran entre 4 y 5 euros únicamente en costos médicos directos evitados.[2] En España, la incidencia de enfermedades de declaración obligatoria prevenibles mediante vacunas es muy baja, como ejemplo se destaca el número de casos anuales de varicela reportados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica que en 1999 fue de 222.754 y en el año 2000 se registraron 181.000 casos.

Otra evidencia se presenta con las neumonías: 21,4% del total de esta patología es debida al Neumococo, se estima que la incidencia anual de hospitalizaciones por neumonía adquirida en la comunidad estaría entre 1,1 y 1,8 casos por 1000 habitantes. Estas infecciones implican hospitalizaciones entre 9 y 11 días de duración, por lo que llegan a suponer costos de 48 millones de euros en menores de 65 años, correspondiente a población adulta trabajadora.[3]

La vacunación neumocócica y la vacunación contra la gripe, tienen efectos aditivos o multiplicadores y la extensión de la combinación de ambas vacunas podría aumentar considerablemente los beneficios de las campañas de vacunación. Estudios llevados a cabo en países industrializados han demostrado que la vacunación frente a la gripe, se asocia con una reducción de las hospitalizaciones por neumonía entre el 19 y el 50%, así como una reducción de la mortalidad.

En Reino Unido se ha visto una disminución de 75% en la incidencia de la enfermedad invasora por Meningococo del grupo C tras la introducción de un programa de inmunización en todos los grupos de edad. De acuerdo con un estudio retrospectivo llevado a cabo en España para analizar las causas más prevalentes de incapacidad laboral transitoria entre trabajadores administrativos y enfermeras, en el año 1990, de los 1098 episodios registrados de incapacidades, una quinta parte (20,5%) eran causados por el virus de la gripe.

La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año se salvan dos millones de vidas gracias a la aplicación universal de vacunas básicas. Además de disminuir la mortalidad, la inmunización evita también la incidencia de discapacidades y enfermedades infecciosas. Por otro lado, las campañas de vacunación a gran escala propician dos ventajas: protegen a las personas que han sido inmunizadas y al mismo tiempo, evitan la propagación de enfermedades incluso entre aquellos que no han recibido la vacuna, a este fenómeno se le denomina “inmunidad de grupo” y es considerado un bien social en sí mismo.[4]

Para los sistemas de salud, vacunar a la población representa una oportunidad para optimizar el uso de los recursos públicos. Un análisis costo-beneficio en Estados Unidos encontró que por cada dólar invertido en vacunas, se ahorran entre 2 y 27 dólares en costos sanitarios.

A este tipo de análisis hay que añadir la evidencia que se ha acumulado sobre el éxito de las campañas de vacunación. Por ejemplo, la campaña mundial de inmunización contra la viruela, que costó 100 millones de dólares a lo largo de 10 años hasta 1977, permitió ahorrar 1300 millones anuales en prevención y tratamiento, además de evitar miles de muertes.[5]

Aunque los índices de cobertura de vacunas básicas han aumentado sostenidamente en todos los países, no todos los grupos etarios están protegidos de la misma manera. En años recientes distintos organismos internacionales han reiterado la importancia de extender los beneficios de la vacunación a los adultos.

Vacunación en adultos

En México, más de 150 mil adultos durante 2008, desarrollaron alguna enfermedad prevenible a través de la vacunación, y un importante porcentaje falleció a causa de ellas. Muchos otros presentarán algún tipo de incapacidad como consecuencia de la enfermedad e incluso contagiarán a otras personas, afectando así su entorno laboral y familiar.[6]

La incidencia en adultos de enfermedades prevenibles, es compartido por muchos países, por lo que organismos internacionales como la OMS y autoridades nacionales como el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han difundido información sobre la importancia de ampliar la cobertura de vacunas para adultos. Ese mismo centro ha calculado que el costo de atender enfermedades en adultos que pudieron haberse prevenido con vacunas es de 10 millones de dólares anualmente.[7]

Las causas del rezago internacional en la inmunización del adulto son varias:

- Tradicionalmente la inmunización se ha percibido como una estrategia vinculada con el cuidado de la infancia, esto se debe al propio desarrollo histórico de las vacunas, cuya finalidad era procurar una solución eficaz contra las enfermedades que afectaban a los niños.

- Los adultos en general asisten a pocas consultas preventivas y de seguimiento con profesionales de la salud, se podría afirmar que sólo ocupan las consultas de urgencias o cuando presentan ya una patología.

- Los profesionales de salud en su consulta, no tienen todavía la práctica para difundir entre sus pacientes la necesidad de aplicarse las vacunas dirigidas a su grupo de edad, ni tampoco seguimiento a las diferentes dosis necesarias en casos particulares.

Los adultos necesitan vacunas no sólo para prevenir el contagio de nuevas enfermedades, sino para fortalecer su sistema inmune, independientemente de haber sido inmunizados durante su niñez. La inmunización en adultos reduce la mortalidad, el ausentismo laboral, impacta positivamente las actividades cotidianas y disminuye las probabilidades de hospitalización, lo cual conlleva un impacto económico en el sistema de salud del país.

Gracias a la mayor disponibilidad de vacunas, los adultos podrán tomar un papel cada vez más activo en el cuidado de su salud, evitando riesgos a largo plazo. Para conseguirlo es necesario que se fomente en la población una cultura de la prevención mediante la inmunización en todos los grupos de edad.[8]

Epidemiología de inmunoprevenibles y vacunación

La inmunización está recomendada en todas las etapas de la vida, para prevenir enfermedades infecciosas y sus secuelas. Sin embargo la cobertura en adultos, continúa siendo baja. Además de la vacuna contra influenza, que no está recomendada para todos los adultos, existen otras vacunas indicadas según edad, condiciones médicas especiales, factores de riesgo personales (uso de drogas inyectadas), ocupación, viajes y otros indicadores.[9]

La CDC analiza datos desde 2010, teniendo en cuenta reportes de vacunación en mayores de 19 años, que recibieron alguna de las siguientes vacunas: Neumococo, Hepatitis A, Hepatitis B, Herpes Zoster, Papiloma, Tétanos, Difteria y Pertusis.

Comparando con los resultados de 2009, se observó incremento en la cobertura de la vacunación contra Tétanos (de 1,6% a 8,2%), contra Herpes Zoster (de 4,4% a 14,4%) y de Papiloma en mujeres de 19 a 26 años (3,6% a 20,7%). La cobertura para las otras vacunas disminuyó hasta en 70%.[10]

Para el periodo de vacunación 2010-2011 contra influenza, se observó un récord de dosis distribuidas en Estados Unidos (163 millones aproximadamente). Los datos preliminares obtenidos, mostraron una cobertura de 49% en niños de 6 meses a 17 años, 30,2% en adultos de 18 a 49 años y 68,6% en adultos mayores de 65 años.[11]

De otra parte, en once países europeos (Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, España, Austria, República Checa, Finlandia, Irlanda, Polonia y Portugal), se estudió también la cobertura de la vacunación contra Influenza en el periodo 2006-2007 y 2007-2008.[12]

Los niveles de cobertura de vacunación se encontraron desde 9,5% (Polonia) hasta 28,7% (Reino Unido) durante el periodo 2007-2008. La más alta cobertura en el grupo de ancianos la presentó Reino Unido, con 70,2% de vacunados y la menor, en este mismo grupo de personas fue 13,9% en Polonia. La tasa de vacunación para enfermos crónicos estuvo alrededor de 11,1% en Polonia y de 56% en Reino Unido. El nivel de vacunación entre trabajadores de la salud fue relativamente bajo y en los niños, Irlanda presentó 4,2%, mientras Alemania registró 19,3% de niños vacunados.[13]

La vacunación contra influenza en población francesa se incrementó levemente del período 2008-2009 (20,6%) al periodo 2009-2010 (20,8%). Los grupos más vulnerables a las pandemias de influenza se encuentran en población de 0 a 4 años, adultos mayores con condiciones de salud importantes y adultos trabajadores con determinados riesgos de exposición; sin embargo aunque existen grupos poblacionales a riesgo, la vacunación no tiene la suficiente aceptación y siguen quedando personas sin recibir la vacuna en cada periodo.[14]

En Colombia, el Instituto Nacional de Salud, a través del SIVIGILA, presenta periódicamente el comportamiento epidemiológico de las enfermedades inmunoprevenibles e infecciosas. El último boletín de 2014, correspondiente a la semana epidemiológica 53, reporta 76 registros de Tétanos accidental, de los cuales 77,6% fueron confirmados por clínica, 15,8% casos probables y 6,8% casos descartados.[15]

Otra enfermedad que sigue siendo importante en Colombia es la fiebre amarilla, tanto para la población en áreas endémicas, como para viajeros. Desde 2010 que se presentaron 5 casos de esta patología en la región de los llanos, con letalidad del 80%, no se conocían casos hasta 2013, cuando se confirmó un caso en los llanos orientales, con desenlace fatal.[16]

Hasta la semana epidemiológica 17 de 2014, se notificaron 13 casos probables de fiebre amarilla: 61,5% descartados y 38,5% probables.

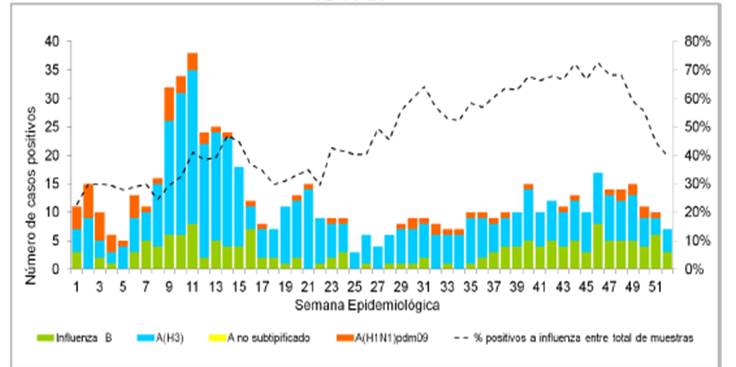

En los últimos años el virus de la Influenza tiene una importante representación como causal de infección respiratoria aguda en Colombia, alcanzando porcentajes considerables entre los virus respiratorios circulantes, según lo indica el Instituto Nacional de Salud y el informe de Influenza de la Organización Panamericana de la Salud.[17]

Hasta la semana epidemiológica 53 de 2014, se han analizado 6785 muestras, resultando positivas 43,5%: 9,6% para Influenza y 33,9% para otros virus respiratorios. En la siguiente gráfica se presenta la distribución de virus causantes de infección respiratoria durante 2014.

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, Sivigila semana epidemiológica 53 de 2014.

Gráfica 1. Distribución de virus de Influenza en Colombia a semana 52 de 2014.

Esquema de vacunación en el adulto

Los esquemas de vacunación en el adulto, han dejado de ser vistos como complemento a los esquemas de inmunización infantil para pasar a constituir un área de rápido desarrollo denominada inmunoterapia. No obstante, la generalización de la vacunación en el adulto ha enfrentado serias dificultades, entre las que se pueden señalar la insuficiente cultura preventiva de la sociedad mayor de 18 años, incluyendo al personal de salud, los costos de establecer esquemas poblacionales y la falta de programas sanitarios al respecto.[18]

A continuación se muestra el esquema de vacunación recomendado por la OMS para adultos.

Tabla 1. Esquema de vacunación para el adulto.

|

Vacuna |

Cobertura recomendada |

|

Sarampión y Rubéola |

Todos los adultos que no fueron vacunados entre los 13 y 19 años |

|

Tétanos y Difteria |

Todos los adultos cada 10 años |

|

Neumococo |

Todos los mayores de 65 años. Adultos entre 19 y 64 años con factores de riesgo como enfermedades cardiovasculares, diabetes, complicaciones hepáticas crónicas, VIH y residentes de hospitales |

|

Influenza |

Todos los adultos mayores de 50 años, y adultos entre 19 y 49 años con ciertas condiciones médicas (asma, diabetes, enfermedades cardiovasculares, VIH) personal de salud, público en general ante un episodio de Influenza |

|

Hepatitis B |

Adultos en riesgo (pacientes con hemodiálisis,usuarios de drogas intravenosas, personas conmás de un compañero sexual en los últimos 6meses o aquellas que recientementeadquirieron enfermedades de transmisiónsexual, personas en contacto directo con individuos contagiados de Hepatitis B, personas en contacto con sangre) |

|

Hepatitis A |

Adultos en riesgo (con complicaciones hepáticas crónicas, usuarios de drogas ilegales, homosexuales, viajeros) |

|

Paperas |

Adultos en contacto con el microorganismo (laboratorios) |

|

Varicela |

Adultos susceptibles |

|

Virus del Papiloma Humano |

Recomendada entre los 13 y 26 años |

Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Vacunas e Inmunización, 2009.

Vacunas según exposición ocupacional

La probabilidad de que una enfermedad infectocontagiosa afecte a una persona, depende en gran parte de la exposición al agente causante, y el contacto con este agente puede darse en cualquier parte de su vida en convivencia, sin embargo, hay actividades económicas en las cuales esta exposición está ligada íntimamente a la labor que desempeña de manera habitual un trabajador.

Tabla 2. Vacunas recomendadas por exposición laboral.

|

Vacuna |

Cobertura recomendada |

|

Tétanos-Difteria |

En contacto con animales, tierra, aguas residuales, basuras Susceptibles de sufrir heridas con frecuencia: obreros civiles, mineros, operarios, bomberos, mecánicos, carpinteros, personal de salud Mujeres embarazadas en el segundo y tercer trimestre No inmunizados que viajan a zonas endémicas |

|

Sarampión, Rubéola, Parotiditis |

Personal del sector salud Profesores Mujeres en edad fértil |

|

Gripe |

Personal sector salud, hogares geriátricos y guarderías Personal de aseo, limpieza y recolección de basuras Trabajadores con enfermedades respiratorias crónicas |

|

Hepatitis A |

Trabajadores viajeros frecuentes: ventas, especialistas, agentes Trabajadores hemofílicos Manipuladores de alimentos Personal de salud, guarderías, hogares geriátricos Personal de laboratorios |

|

Hepatitis B |

Personal de salud (incluido auxiliar de ambulancia), docente y de guardería Personal forense, de funerarias y de instituciones penitenciarias Personal de limpieza |

|

Fiebre Amarilla |

Trabajadores viajeros a zonas endémicas |

|

Rabia |

Personal de laboratorio Personal de zoológicos, guardas forestales, veterinarios |

Fuente: Adaptado de Picazo, Guía Práctica de vacunaciones, 2002.

En muchas organizaciones existen grupos de trabajadores que por su perfil requieren de viajes frecuentes tanto nacionales como internacionales; convirtiéndose en los casos más susceptibles de adquirir enfermedades infecciosas diversas. Para los viajeros frecuentes se establece un plan específico de vacunación:

Tabla 3. Inmunización para trabajadores viajeros.

|

Vacuna |

Viajeros |

|

Fiebre amarilla |

África, Sudeste Asiático y América del Sur |

|

Encefalitis japonesa |

Asia (China, Japón, Tailandia) |

|

Hepatitis A |

México, Centroamérica, Sudamérica |

|

Meningococo |

Sub-Sahara |

|

Cólera |

Asia, África, América Latina, India |

Fuente: CDCFindsLowRates of adultImmunization.

En Colombia se definen zonas endémicas para Hepatitis B: Amazonas, Tolima, Huila, Magdalena, y para Fiebre Amarilla: Amazonas, Catatumbo, Sierra Nevada, Costa Atlántica, Llanos orientales, Magdalena medio, Bajo Cauca y Nordeste antioqueño.

Metodología

Tipo de estudio

Se realizó un estudio descriptivo, el cual como su nombre lo indica, describe el comportamiento de un evento, la distribución de su frecuencia en una población, referida a un lugar y tiempo dados. A su vez es un estudio retrospectivo, ya que se realizó para estudiar el comportamiento de un evento anterior al momento de la investigación.[19]

Población

La población de referencia la comprenden los trabajadores a diciembre de 2014 a los que se les practicó examen periódico, que corresponde a556personas.

Las tablas y gráficas contenidas en este informe que no cuenten con referencia bibliográfica fueron creadas específicamente para este estudio, tomando como fuente principal los registros propios de la Compañía.

Recolección de la información

La información de los trabajadores fue suministrada por la Gerencia de Recursos Humanos y la información de la inmunización por el Líder de Salud de la Gerencia QSHE de la Compañía.

Con el fin de tener un contexto epidemiológico mundial y nacional, se revisó bibliografía relacionada, proveniente de entidades que son autoridad en la materia, tales como la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Internacional del Trabajo, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de la Protección Social y los ministerios encargados del tema de riesgos profesionales en otros países.

Análisis estadístico

El análisis se hizo de acuerdo con el tipo de variable:

- Cualitativas: Cálculo de frecuencias relativas individuales y combinaciones entre ellas.

- Cuantitativas: Cálculo de principales medidas de resumen estadístico: de tendencia central (media aritmética y media geométrica, según el caso), de dispersión (mínimo, máximo y desviación estándar) y de posición (mediana y percentiles). Además estas variables se agruparon luego por categorías para observar su distribución porcentual.

Posteriormente se analizaron las posibles asociaciones entre variables por medio de pruebas de independencia utilizando la distribución Chi-cuadrado y el Test exacto de Fisher (en caso de tener frecuencias esperadas menores que 5).Se hizo el cálculo de riesgos relativos para conocer los grupos con mayor probabilidad de presentar alguna patología.

La comparación de la empresa con el país y el continente se hizo utilizando razones estandarizadas de morbilidad.

Para el análisis descriptivo se utilizó el programa Microsoft Excel versión 15.0 y para las pruebas estadísticas se utilizó el programa EpiInfo versión 3.3.2.

Resultados

Caracterización de la población trabajadora evaluada

Perfil socio-demográfico

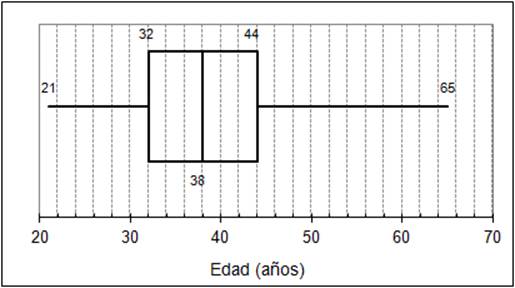

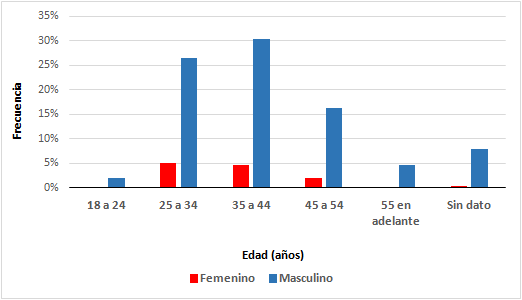

Predomina el género masculino (88%), es decir que por cada mujer hay aproximadamente siete hombres. La mitad de la población tiene entre 32 y 44 años. La mínima edad es de 21 y la máxima de 65 años.

Analizando simultáneamente la distribución por edad y género, se aprecia que las mujeres son un poco más jóvenes (promedio de edad de 37 años, frente a 39 años de promedio en los hombres) y tienen una distribución de edad más simétrica (coeficiente de variación 20%, frente a 23% en los hombres). La edad mínima en las mujeres fue de 23 años y la máxima de 53, mientras en los hombres la mínima fue de 21 y la máxima de 65 años.

Gráfica 3. Distribución de trabajadores según género y edad 2014.

Perfil ocupacional

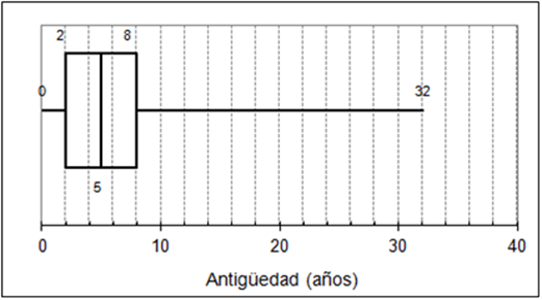

La distribución de la antigüedades bastante asimétrica (coeficiente de variación= 104%), encontrándose valores entre 0 y 32 años. Predominan las antigüedades bajas, puesto que la mitad de la población lleva máximo cinco años trabajando en la empresa y 75% lleva máximo ocho años. En cuanto a la edad de ingreso, la mitad de los trabajadores llegaron a la compañía cuando tenían 30 años o menos.

Gráfica 4. Distribución de trabajadores según antigüedad 2014.

De acuerdo con el género no se encuentran diferencias notables en la edad mínima de ingreso (20 y 22 años) para mujeres y hombres respectivamente, la desviación estándar de 6 (mujeres) y 7 (hombres) y el coeficiente de variación (19% y 23%).

Las tareas desarrolladas por los trabajadores se agrupan según las funciones desempeñadas en cargos de tipo administrativo, operativo y algunos mixtos (porque contemplan labores administrativas y operativas).Dentro de los cargos administrativos se encuentran gerentes, administradores, profesionales de diferentes disciplinas, coordinadores, supervisores, asistentes y auxiliares, entre otros.

Las áreas de producción, operación y mantenimiento agrupan la mayoría de cargos operativos (operadores, ayudantes, auxiliares, técnicos, etc.) y los cargos mixtos se evidencian en personal relacionado con la supervisión y el seguimiento de la operación, pero que además realiza gestión y administración de la misma.

Gráfica 5. Distribución de trabajadores por tipo de cargo 2014.

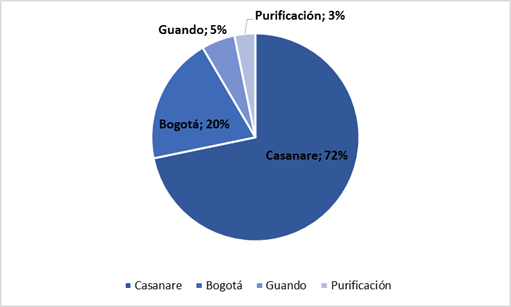

En cuanto a ubicación geográfica, aproximadamente tres de cada cuatro trabajadores se encuentra en Casanare (72%).

Gráfica 6. Distribución de trabajadores según centro 2014.

Esta distribución presenta diferencias según género, ya que la mayoría de mujeres (63%) están en Bogotá, y la mayoría de hombres (79%) se encuentra en Casanare.

Tabla 4. Distribución de trabajadores según género y centro 2014.

|

Centro |

Femenino |

Masculino |

Total |

|

Bogotá |

7,7% |

12% |

19,7% |

|

Casanare |

2,7% |

69% |

71,7% |

|

Guando |

1,1% |

4% |

5,1% |

|

Purificación |

0,7% |

2% |

2,7% |

|

Total |

12,2% |

87% |

100,0% |

Caracterización delas condiciones de salud de la población

Como se indicó anteriormente, se evaluaron556 trabajadores, a partir de los cuales se hizo la caracterización del perfil de salud.

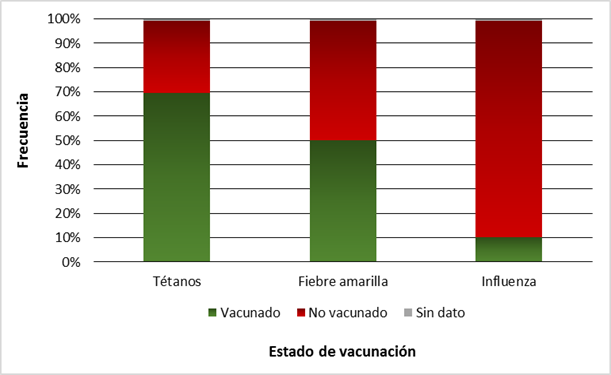

Según el estado de inmunización, se observa que siete de cada diez trabajadores recibieron la vacuna de tétanos, cinco de cada diez la de fiebre amarilla, mientras que sólo uno de cada diez recibió la vacuna de influenza. De los 556 trabajadores solamente 53 (10%) cuentan con las tres vacunas.

Gráfica 7.Distribución de trabajadores según estado de inmunización 2014.

De acuerdo con la distribución de los trabajadores según el sitio de ubicación se aprecia que Guando presenta la mayor cobertura en vacunación de tétanos (83%) y de influenza (59%), mientras Purificación presenta la mayor cobertura en vacunación de fiebre amarilla (83%).

Tabla 5.Cobertura de trabajadores vacunados según ubicación 2014.

|

Campo |

No. trabajadores |

Fiebre amarilla |

Influenza |

Tétanos |

|||

|

Nº vacunados |

Cobertura |

Nº vacunados |

Cobertura |

Nº vacunados |

Cobertura |

||

|

Bogotá |

110 |

76 |

69% |

29 |

26% |

81 |

74% |

|

Casanare |

399 |

169 |

42% |

4 |

1% |

270 |

68% |

|

Guando |

29 |

19 |

66% |

17 |

59% |

24 |

83% |

|

Purificación |

18 |

15 |

83% |

7 |

39% |

12 |

67% |

|

Total |

556 |

279 |

50% |

57 |

10% |

387 |

70% |

Dado que 68% de la población de la empresa está en Casanare, vale la pena detallar el comportamiento de la inmunización en las diferentes locaciones. Se observa que la frecuencia más alta de vacunación por locación contra tétanos la tiene Yalea (81%), mientras el registro más alto en fiebre amarilla lo tienen Cegoc y Oropendola(45% cada una); en cuanto a influenza se presenta una cobertura muy baja para todas las locaciones.

Tabla6.Cobertura de trabajadores vacunados según locación - Casanare 2014.

|

Fiebre amarilla |

Influenza |

Tétanos |

||||||

|

Campo |

No. trabajadores |

Nº vacunados |

Cober-tura |

Nº vacunados |

Cober-tura |

Nº vacunados |

Cober-tura |

|

|

Cegoc |

242 |

110 |

45% |

2 |

1% |

178 |

74% |

|

|

Yopal |

98 |

43 |

44% |

2 |

2% |

64 |

65% |

|

|

Oropendola |

20 |

9 |

45% |

0 |

0% |

14 |

70% |

|

|

Yalea |

16 |

6 |

38% |

0 |

0% |

13 |

81% |

|

|

Sin dato |

23 |

1 |

4% |

0 |

0% |

1 |

4% |

|

|

Total |

399 |

169 |

42% |

4 |

1% |

270 |

68% |

|

Discusión de resultados

De acuerdo con lo referenciado en el contexto epidemiológico, respecto a vacunación en adultos, las coberturas son bajas, así mismo se ve esto reflejado en los trabajadores de la Compañía, donde sólo uno de cada diez trabajadores recibió la vacuna contra Influenza en el último año, a pesar de ser una actividad de prevención en la compañía.

Conclusiones

La cobertura más alta de inmunización es la de tétanos (70%) y la más baja es la de influenza (10%), por lo que debe promoverse en la población trabajadora los beneficios de la inmunización, para alcanzar mayores coberturas y evitar enfermedades transmisibles infecto-contagiosas.

Agradecimientos

ARLColmena.

PC Soluciones.

Equipo de Salud de la empresa donde se realizó el estudio.

Referencias bibliográficas

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Bruselas, 2007.

Cerquero, CJ. Journal of feelsynapsisISSN 2254-3651, 2012.

HealthOutcomesResearchEurope. La aportación de las vacunas a la salud, 2003.

OMS, Vacunas e Inmunización: Situación mundial, 2009.

Bloom, C et al. Inmunization as human capital. Harvard School of PublicHealth, 2005.

Gutiérrez, JP et al, Vacunación contra Influenza para adultos en México: consideraciones económicas, 2005.

CDC, Adultvaccinationcoverage, UnitedStates, 2010.

CDC, Interimresults: state-specific influenza vaccinationcoverage, UnitedStates, 2011.

Blank, P etalt. Vaccinationcoveragerates in eleven Europeancountries, 2010.

Vaux, S etalt. Dynamique et impact de l`epidémie A (H1N1) 2009 en France, 2010.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, Sivigila.

Sociedad Colombiana de Medicina del trabajo, Guía para la vacunación del trabajador en Colombia, 2014.

MAZUERA, María Eugenia. Curso Modular de Epidemiología Básica. Medellín: L. Vieco e HijasLtda, 1998.

[1] COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Bruselas, 2007.

[2] Cerquero, CJ. Journal of feelsynapsisISSN 2254-3651, 2012.

[3] HealthOutcomesResearchEurope. La aportación de las vacunas a la salud, 2003.

[4] OMS, Vacunas e Inmunización: Situación mundial, 2009.

[5] Bloom, C et al. Inmunization as human capital. Harvard School of PublicHealth, 2005.

[6] Gutiérrez, JP et al, Vacunación contra Influenza para adultos en México:consideraciones económicas, 2005.

[7] Bloom, C, Op.Cit.,p.42

[8] OMS, Op.Cit.,p.41

[9] CDC, Adultvaccinationcoverage, UnitedStates, 2010.

[10] Ibíd, p.44

[11] CDC, Interimresults: state-specific influenza vaccinationcoverage, UnitedStates, 2011.

[12] Blank, P et alt. Vaccinationcoveragerates in eleven Europeancountries, 2010.

[13] Ibíd, p.45

[14] Vaux, S et alt. Dynamique et impact de l`epidémie A (H1N1) 2009 en France, 2010.

[15] NSTITUTO NACIONAL DE SALUD, Sivigila.

[16] Sociedad Colombiana de Medicina del trabajo, Guía para la vacunación del trabajador en Colombia, 2014.

[17] Ibíd, p.45

[18] CONTROL DISEASECENTER. Findslowrates of adultimmunization, 2009.

[19] MAZUERA, María Eugenia. Curso Modular de Epidemiología Básica. Medellín: L. Vieco e HijasLtda, 1998.

Papers relacionados