Norte, Sede Coquimbo”

Andueza, Roberto

Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente / Universidad Católica del Norte / Larrondo 1281, el Llano Coquimbo, Chile

(51) 205959 / randueza@ucn.cl

ABSTRACT

Las organizaciones en el desarrollo de sus procesos productivo se ven amenazadas constantemente por eventos que pueden generar emergencias, los que pueden ser de origen antrópico o de origen natural. Por ésto se presenta un Plan de Emergencia diseñado e implementado en la Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo que aborda, emergencias originadas por sismos, incendios, tsunamis y derrames de sustancias o residuos peligrosos. La metodología se basó en la adaptación del Real Decreto 393/2007 (Norma Básica de Autoprotección, España). Los resultados obtenidos permiten evidenciar un sistema sólido para abordar las emergencias, el cual se mejora continuamente, identificando con claridad los riesgos presentes, su respectiva valoración y la generación de medidas para enfrentar las emergencias. La estrategia de implementación del plan de emergencia, a aportando significativamente al desarrollo de la cultura preventiva de la institución.

Palabras Claves: Emergencias, Seguridad, Análisis, Evaluación, Riesgos.

INTRODUCCIÓN

Chile es un país que por su ubicación, características geográficas se ve sometido a la ocurrencia de diversos fenómenos tanto tectónicos como climáticos, que han producido consecuencias en la geografía modificando parte de ella y afectando a gran parte de la población.

Una serie de fenómenos han afectado a nuestro país en las últimas décadas, como por ejemplo el tsunami generado por el terremoto de 22 de mayo de 1960, ocurrido en el sur de Chile, se propagó a través de todo el océano Pacífico provocando daños y víctimas fatales en Japón, Hawaii y Samoa. [1]

Otro fenómeno natural fue el pasado terremoto y posterior tsunami ocurrido el27 de febrero del 2010, el que dejo gran parte de nuestro país con severos daños tanto materiales como emocionales, los aún no se pueden reparar.

Por otra parte, La rápida evolución tecnológica que ha experimentado la industria en general y la industria química en particular, su gran crecimiento y, consecuentemente, el incremento de inventarios de productos químicos en las instalaciones y en diversos medios de transporte, han provocado un aumento de la probabilidad de que ocurran grandes accidentes con un notable impacto sobre personas, medio ambiente y equipo [2].

La normativa legal vigente en Chile, presenta algunas metodologías que de alguna manera dan respuesta a esta necesidad.

Por una parte el D.S 156/02 el cual aprueba el Plan Nacional de Protección Civil (Metodologías AIDEP Y ACCEDER), enfocado hacia la población, administrado por ONEMI; contiene los aspectos preventivos, de mitigación, de preparación y alertamiento temprano, además de otorgar las distintas funciones y responsabilidades a los distintos órganos del Estado para actuar frente a las diversos tipos de amenazas que se pueden presentar.

El D.S 594/1999 reglamento que aprueba las condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de trabajo, en el artículo 37 establece de manera general que los locales o lugares de trabajo deben contar con vías de evacuación, salidas de emergencias, señalización de vías de escape y zonas de seguridad.

Frente a esta problemática de no encontrar una metodología apropiada y clara, se realiza una búsqueda bibliográfica, para encontrar un modelo que permita diseñar un plan de emergencias, concebido como un sistema de gestión, en donde un conjunto de personas, recursos y procedimientos que interactúan de forma organizada, cualquiera sea el nivel de complejidad, para realizar un determinado trabajo o conseguir un objetivo determinado. [3]

Esta búsqueda da como resultado el Real Decreto 393/2007, norma Española que da una estructura clara para Los Planes de Autoprotección, definiendo a este último como el documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objetivo de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia.

Así la estructura presentada por el Real Decreto 393/2007, aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las medidas de protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia, que por su contenido y estructura permite realizar una adaptación a nuestra realidad, además de permitir una mejora continua, orientada tanto a las condiciones que presenta la sede como a las componentes que estructuran el plan de emergencia.

METODOLOGÍA

Diseño

Para el diseño del plan de emergencia de la Universidad Católica del Norte se realiza una búsqueda bibliográfica, revisando Planes de emergencias de Universidadesnacionales y extranjeras, normativa nacional e internacional, referente a planes deemergencia, determinando considerar como base el Real Decreto 393/2007.

Se analiza cada componente de su estructura y se adapta, para una mejor comprensión y operatividad. También el plan considera que la universidad posee una estructura organizacional compleja y que el mayor porcentaje de ocupantes son alumnos, los que no tienen una dependencia directa de una jefatura, por lo que el diseño es confeccionado considerando estos aspectos.

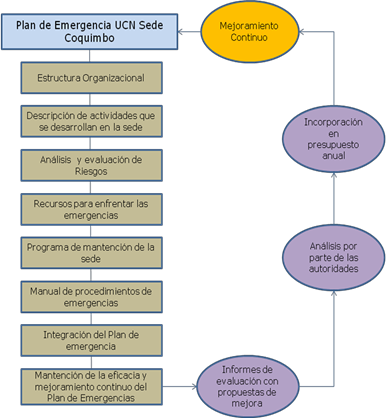

Estructura del Plan de Emergencia

RESULTADOS

Implementación

La implementación del Plan de Emergencia permite el desarrollo de cada uno de los componentes que se establecieron en el diseño, los cuales se verán a continuación:

1.- Estructura organizacional responsable del plan de emergencia

Se establece una estructura organizacional responsable de diseñar, implementar y mejorar continuamente el Plan de Emergencia formada básicamente por los siguientes comités.

Comité Directivo de Emergencias (CDE)

Este Comité es responsable de operar cuando se produzca una emergencia que requiera una acción institucional coordinada. El Vicerrector de Sede será el encargado de emitir el pronunciamiento oficial en caso de emergencia.

Los integrantes del CDE son los siguientes: Vicerrector de Sede, Secretario de Sede, Director de Administración y Finanzas, Experto en Prevención de Riesgos, Decanos, Jefe Departamento de extensión y comunicaciones.

Comité Operativo de Emergencias (COE)

El COE es el comité encargado de realizar y ejecutar los procedimientos operativos. La solicitud de constitución es realizada por el Vicerrector de sede.

Los integrantes de este comité son: Vicerrector de Sede, Secretario de Sede, Director de Administración y Finanzas, Decanos, Jefe Departamento de Comunicaciones,

Directores de Departamentos y Escuelas, Directores de unidades de apoyo a la academia, Integrantes del CPE

Comité Permanente de Emergencias (CPE)

El CPE es el comité responsable de detectar y analizar anomalías, que puedan desencadenar en emergencias y por otra parte mantener informada a las autoridades superiores de la Universidad. La discusión y análisis de las posibles anomalías se desarrollan a través de reuniones mensuales, donde el experto en prevención indica la actualización del inventario de riesgos de la sede.

El CPE es un organismo que depende directamente de la Vicerrectoría de Sede y actúa como órgano asesor en todo lo referente a emergencias y situaciones de crisis del Campus.

Los integrantes de este comité son: Director de Administración y Finanzas, Jefe Departamento de Servicios Experto en Prevención de Riesgos, Jefe de Seguridad, Académico y Alumnos.

Brigadas de emergencias (BE)

Las brigadas de emergencias se conforman por un líder y un coordinador de emergencia los que tienen como función principal coordinar la evacuación de todas las personas que están en un recinto al momento de originarse una emergencia y facilitar información a los respectivos miembros del CPE o personal de seguridad. Las brigadas de emergencias son constantemente capacitadas y evaluadas en los simulacros.

2.- Descripción de las actividades que se desarrollan en la Sede Coquimbo

La Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo se encuentra ubicada en elsector costero de la bahía de La Herradura, se emplaza en un terreno bastante accidentado de 19,22 hectáreas y posee una gran cantidad de edificaciones con un total 22.560 m2.

Esta institución dedicada a la docencia y a la investigación, cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo estas actividades. Para el caso de docencia se cuenta con salas de clases y laboratorios de docencia. Para la investigación se cuenta con laboratorios específicos para cada área dirigidos por un académico responsable. Todas estas dependencias se suman a los respectivos edificios de las áreas administrativas, biblioteca y actividades extra académicas.

La mayoría de las áreas de la Sede Coquimbo son utilizadas por todos los estamentos universitarios, sin embargo hay áreas de uso restringido como los Laboratorios de Docencia e Investigación, Bodega de Reactivos, el Centro de Producción de Abalones, Laboratorio Central de Cultivos Marinos y Subestación Eléctrica.

|

DEPENDENCIAS UCN-SEDE COQUIMBO |

|

|

1. DAF – Vicerrectoría |

20. Departamento de Servicios |

|

2. Escuela de Derecho |

21. Instalaciones Explora |

|

3. Salas de clases (Esc. Derecho) |

22. Laboratorios Docentes |

|

4. Bienestar del personal |

23. Departamento Estudiantil |

|

5. Departamento de Teología |

24. Laboratorios de idiomas |

|

6. Ciencias Básicas |

25. Departamento de Computación |

|

7. Salas de clases (Esc. Ing. Civil) |

26. Cafetería |

|

8. Escuela de Ingeniería Civil |

27. Galpón Cultural |

|

9. Escuela de Ingeniería Comercial |

28. Casino |

|

10. Salas de clases (19 - 23) |

29. Instalaciones Aseo Externo |

|

11. CIMET |

30. Facultad de Ciencias del Mar |

|

12. Facultad de Medicina |

31. Laboratorios de Pesquería |

|

13. Registro Curricular |

32. Centro Costero |

|

14. Centro de fotocopiado |

33. Awabi |

|

15. Centro de salud Estudiantil |

34. Laboratorios CEAZA |

|

16. Salas de clases (1-13) |

35. Salón Auditorio |

|

17. Biblioteca Colección General |

36. Bodega ResPel |

|

18. Biblioteca Colección Reserva |

37. Casas de Huéspedes 1-3 |

|

19. Laboratorio de Criopreservación |

38. Casas de Huéspedes 4-6 |

Distribución de las dependencias

Las dependencias de la Sede Coquimbo cumplen en un 95% con lo establecido por la ordenanza general de urbanismo y construcciones por lo que cumplen con los estándares de resistencia al fuego y normativa antisísmica.

La institución también tiene a cargo una Concesión Marítima que tiene por objetivo destinar los sectores para la realización de proyectos de desarrollo de las ciencias del mar, tanto en la docencia como en la investigación y además proteger las instalaciones, embarcaciones y experimentos de interés científico y tecnológico.

La oficina de obras y mantención confecciona un manual con los planos de todos los edificios, incluyendo sus características constructivas y los metros cuadrados asociados siendo este complemento del manual de mantención de las instalaciones.

Por otra parte se señala en este ítem que la sede Coquimbo cuenta en la actualidad con un acceso principal y con 3 accesos secundarios de servicios, que podrían ser utilizados al momentos de realizar una evacuación masiva de personas, en caso de originarse una emergencia o para facilitar la labor de servicios de apoyo (Bomberos, Carabineros, etc.). Además se identifican las empresas que colindan con la sede y la ubicación de los servicios de apoyo.

Ubicación de las empresas colindantes con la Sede Coquimbo

3.- Análisis y evaluación del riesgo

Para la implementación de este ítem, el Departamento de prevención de Riesgos confecciona una matriz de riesgos, determinando la identificación del peligro, la evaluación del riesgo y su valoración, lo que permite desarrollar un inventario de riesgos críticos para toda la sede. Dentro de esta matriz están considerados los riesgos que pueden dar origen a emergencias.

Riesgo de incendio Antecedentes históricos

La Sede Coquimbo desde sus inicios no presenta ningún incendio en sus instalaciones, solo se han desarrollados pequeños fuegos en sectores de pastizales yde abundancia de árboles, los que han sido controlados por el personal de seguridadcon los recursos disponibles para tales emergencias.

Uso de estándares normativos nacionales

Para el caso específico de incendios solo se evalúa el riesgo aplicando la normativa legal vigente y especificaciones técnicas de algunos equipos. Para el caso de instalaciones eléctricas y de gas, se utiliza las NCh Elect. 4/2003, Instalaciones de consumo en baja tensión y la Resolución exenta RE 76 Aprueba Protocolos para la Certificación, Inspección periódica y verificación de la conversión de Instalaciones Interiores de Gas. Con ésto se determinan las brechas existentes, para luego planificar la solución, implementar la medida, verificar la ejecución y funcionamiento.

Para el caso de la determinación de sistemas de protección contra incendios, específicamente extintores, esto se chequea con el d.s. 594 calculando áreas, estableciendo características del equipo y determinando distancias de recorrido.

Por otra parte se establece un catastro de las dependencias construidas del pues de 1992, año en que entra en vigencia la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la que establece las características de los distintos componentes constructivos de las dependencias, lo que garantiza la correspondiente resistencia al fuego según lo establecido en la normativa. Los edificios que se construyeron antes de la entrada en vigencia de la normativa son reevaluados por la Oficina de Obras y Mantención de la sede.

Como la dimensión de la sede es significativamente grande, se ha realizado solo una evaluación del riesgo a través de la normativa legal vigente, el trabajo de evaluación de riesgo de incendio específicamente se planifica en varias etapas que consideran: determinación de la carga combustible, clasificación de los edificios,determinación de las zonas de seguridad, estimación de los tiempos óptimos de evacuación, utilización de métodos FRAME para la evaluación del riesgo de incendio.

Riesgo de tsunami Antecedentes históricos

Dentro de los acontecimientos ocurridos en la región de Coquimbo y que han afectado directamente a la bahía de La Herradura, destaca el tsunami del año 1922 elcual presento una magnitud de 8,3 grados en la escala de Richter. Lo que provoco una gran cantidad de damnificados.

La cuenca del Océano Pacífico presenta cuatro Tsunamis notables cada tres años, englobando entre el 60% a 70% de todas las ocurrencias mundiales, contabilizándose (desde 1562 a 1988) 130 eventos ocurridos en Chile y 37 en la bahía de Coquimbo [4].

Análisis del riesgo

De acuerdo a recopilación de antecedentes históricos sobre el ataque de Tsunamis a las costas de la IV Región, SHOA (2001) presenta la información publicada por el Diario El Mercurio de la época (año 1922) en donde relata lo acontecido con el Tsunami del 10 de noviembre del mismo año, que atacó al puerto de Coquimbo. El artículo informa que las aguas inundaron algunos sectores del puerto hasta una cota de 10 metros sobre el nivel medio del mar. Novoa (1995) publica que el mencionado Tsunami fue generado por un movimiento sísmico de magnitud M = 8.3 y alcanzó un Grado m = 3.

La relación entre magnitud de sismo tsunamigénico y grado de Tsunami propuesta por Iida y Thomas [5] generaría un movimiento sísmico de carácter tsunamigénico de magnitud 8.3 lo que produciría en la boca de una bahía, una ola de20 metros de altura, la cual al ir avanzando hacia costa iría acrecentando o disminuyendo su altura de acuerdo al relieve submarino de la bahía (batimetría).

El modelamiento en SIG (Sistema de Información Geográfico) establece de presentarse un tsunami de las características del ocurrido el año 1922, el peor escenario para la bahía de La Herradura, sería una inundación hasta 10 metros sobre el nivel medio del mar [6]

Con la información del estudio, se establece que la zona de seguridad en la Sede se debe ubicar a 15 metros sobre el nivel medio del mar, lo que coincide por lo establecido por el COE Comunal. Por ésto se solicita a una empresa de topografía el marcado de la “cota 15” y se genera el plano que se muestra en la figura.

Determinación de la zona de inundación

Riesgos sísmicos

Antecedentes

La zona entre Coquimbo y Los Vilos presenta características especiales en cuanto a la geometría de la subducción, en esta zona la pendiente de la placa oceánicade Nazca disminuye a valores cercanos a cero alrededor de los 100 km de profundidad.

La costa sudoeste de Sudamérica corresponde a una de las grandes zonas sísmicas del mundo. En este sitio la placa oceánica de nazca subducta bajo la placa continental de

Sudamérica por más de 6000 km hasta los 46º de latitud sur, con una velocidad relativa de convergencia de 8 cm/año. Como consecuencia de ello el margen chileno se caracteriza por haber manifestado a lo largo de su historia grandes terremotosasociados a diferentes zonas sismogénicas donde es posible la generación de sismos de diversas características [7] (Pérez A., 2001)

Análisis del riesgo

Estudios realizados por Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo IV región de Coquimbo la probabilidad de ocurrencia indica la posibilidad de quesuceda un sismo de la magnitud máxima señalada en los próximos años, y por otraparte, el período de retorno indica cada cuántos años se repite el fenómeno sísmico.

La probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico para la Región de Coquimbo se definió con datos locales, donde para una magnitud de 6.2 tiene una probabilidad deque suceda cada 10 años y las consecuencias son altas, por lo que el riesgo es alto.

Derrames de sustancias o residuos peligrosos

La sede no presenta registro de la ocurrencia de derrames de sustancias ni residuos peligrosos. En los últimos años se han creado nuevas carreras que utilizan sustancias peligrosas en sus actividades de docencia e investigación, las que cada año también aumentan el consumo. Por esta razón el riesgo también aumenta si no se establecen las medidas correspondientes.

Para determinar el riesgo de derrame, se realiza un levantamiento que consiste en identificar las unidades consumidoras de sustancias y generadoras de residuos peligrosos, luego se clasifican y determina las cantidades, se evalúa el proceso en que son utilizadas. Los datos son registrados por el Departamento de Prevención de Riesgos el ingresa los datos a la matriz de riesgos y determina los valores de éste.

El cálculo del valor arroja que el riesgo de derrame en la sede tiene un valor medio medio.

4.- Recursos para enfrentar las emergencias

La Universidad Católica del Norte ha dispuesto para la implementación del Plan de Emergencias una serie de recursos los cuales se incorporan de acuerdo a la asignación de los distintos presupuestos anuales elaborados por el CPE.

A continuación se presentan los recursos disponibles para las emergencias incluidas en el alcance de este Plan de Emergencias:

Métodos de extinción de incendios.

Todas las dependencias de la UCN, Campus Guayacán, cuentan con equipos de extinción de acuerdo a lo establecido en la normativa legal vigente.

Para los fuegos de magnitud pequeña, las dependencias cuentan con extintores de incendio de polvo químico seco y de CO2 . Para calcular el número, tipo y agente se consulta el d.s. 594 sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugaresde trabajo.

Las dependencias que poseen un mayor riesgo de incendio, cuentan con red húmeda con boquilla de efecto chorro y abanico.

Se cuenta además con un móvil a cargo del personal de seguridad, disponible a trasladar una gran cantidad de herramientas para hacer frente en conjunto con bomberos, incendios en sectores boscosos y de pastizales ubicados al interior de la universidad. Estas herramientas corresponden básicamente a palas, rastrillos y extintores de polvo químico seco para el combate de fuegos menores.

La Sede cuenta también con un sistema de abastecimiento de agua para ser usados por bomberos en caso de incendio, el cual consiste en un sistema de grifos distribuidos en el campus.

Recursos disponibles para enfrentar emergencias originadas por sismos y tsunamis.

Para las emergencias originadas por tsunamis, el campus cuenta con un sistema de comunicación radial directa con el comité de emergencias de la comuna de Coquimbo, el cual advierte la aproximación de un tsunami a las costas, cuando éste es de campo lejano. A su vez el campus cuenta con un sistema centralizado de alarma, el cual en caso de tsunami activa todas las alarmas instaladas en las dependencias indicando la evacuación del personal a las zonas de seguridad. Para el caso de sismos se encuentran disponibles estos mismos recursos, considerando la operatividad de éstos después del evento.

Recursos disponibles en caso de derrames de sustancias y residuos peligrosos

En el campus guayacán alberga una cantidad importante de dependencias que manejan sustancias y generan residuos peligrosos, por esta razón el campus cuenta con un plan de manejo, el que se complementa con el plan presentado y el que considera los recursos para enfrentar los derrames que se pueden originar en las mismas unidades generadoras o en las vías de transporte utilizadas para abastecimiento o traslado de residuos a la bodega de almacenamiento temporal de residuos peligrosos. Estos recursos corresponden básicamente a: Bomba de ½“ marca Pedrollo, Manguera de ½” plástica, Contenedores de polietileno de alta densidad y vidrio, Hidrolavadora, Materiales para la contención del residuo tales como paños y aserrín, entre otros.

5.- Programas de mantención de la Sede Coquimbo

La mantención de los distintos equipos, tanto los considerados como riesgosos, como los de utilización ante emergencias, se encuentra establecida en programas donde se especifica el equipo o recurso, la fecha de realización de la mantención y el responsable. La oficina de Mantención y el departamento de prevención de riesgos son los encargados de ejecutar las actividades.

Mantenimiento Preventivo de las instalaciones riesgosas

El mantenimiento de las instalaciones se realiza conforme a la normativa legal vigente y a las especificaciones técnicas de las distintas instalaciones y equipos. Este mantenimiento preventivo se realiza por la oficina de mantención, la que a través del programa anual de mantención chequea los distintos componentes incluidos los clasificados como riesgosos. Cada una de estas revisiones se realiza a través de una lista de chequeo, la cual se incorpora como registro del plan de emergencia.

Dentro de estas instalaciones riesgosas encontramos: Instalaciones eléctricas, sala de bombas, generadores, sistema de aire acondicionado, ascensores, etc.

Mantención Preventiva de los recursos técnicos de protección

Es necesario establecer un mantenimiento constante de los recursos técnicos utilizados en las emergencias, para asegurar la operatividad de éstos. Por esta razón se establece un inventario de todo el equipamiento de protección. El Departamento de Prevención de Riesgos es el encargado de realizar las respectivas inspecciones y generar registros.

Dentro del equipamiento que se inspecciona se encuentran: Luces de emergencias, extintores, señaletica, redes húmedas, sistema de alarma general del campus, sistema de radio, etc.

6.- Manual de procedimientos de emergencias

Para hacer operativo el plan de emergencia, se hace necesario la construcción de un manual de procedimientos, en los cuales se establecen las responsabilidades y las funciones que deben realizar cada uno de los actores que tiene participación en éste.

El manual de procedimiento ante emergencias presenta en su estructura: Alcance, Propósito, Vocabulario, Responsables, Descripción del procedimiento

Por otra parte este manual contiene procedimientos a nivel Directivo y Operativo, los que se revisan y actualizan periódicamente, quedando cubiertos los cambios que se puedan dar a nivel organizacional y a nivel de infraestructuras, que puedan dar origen a situaciones de emergencia. La revisión también considera la información contenida en las evaluaciones internas y externas de los simulacros.

De este manual se desprende la siguiente tabla, que resume el contenido del documento:

|

Codificación |

Procedimiento |

Dirigido a: |

|

P.EM.CDE 01 |

Procedimiento de Acción en caso de Sismo y Tsunamien horario de oficina. |

Comité Directivo de Emergencia. |

|

P.EM.CDE 02 |

Procedimiento de Acción en caso de Sismo y Tsunami fuera de horario de oficina. |

Comité Directivo de Emergencia. |

|

P.EM.COE 03 |

Procedimiento de Acción en caso de Sismo y Tsunamien horario de oficina. |

Comité Operativo de Emergencia. |

|

P.EM.CPE 04 |

Procedimiento de Acción en caso de Sismo y Tsunamien horario de oficina. |

Comité Permanente de Emergencia. |

|

P.EM.CPE 05 |

Procedimiento de Acción en caso de Sismo y Tsunami fuera de horario de oficina. |

Comité Permanente de Emergencia. |

|

P.EM.DIR 06 |

Procedimiento de Acción en caso de Sismo y Tsunamien horario de oficina. |

Dirección (Jefes de Oficina, de Sección, Departamentos y Directores). |

|

P.EM.FUNALUM 07 |

Procedimiento de Acción en caso de Sismo y Tsunami. |

Funcionarios y alumnos. |

|

P.EM.BRIEM P 08 |

Procedimiento de Evacuación en caso de Sismo y Tsunami. |

Brigada de Emergencia. |

|

Codificación |

Procedimiento |

Dirigido a: |

|

P.EM.SEG 09 |

Procedimiento de Acción en caso de Sismo y Tsunamien horario de oficina. |

Personal de Seguridad. |

|

P.EM.SEG 10 |

Procedimiento de Acción en caso de Sismo y Tsunami fuera de horario de oficina. |

Personal de Seguridad. |

|

P.EM.MANT. 11 |

Procedimiento de Acción en caso de Sismo y Tsunamien horario de |

Jefe Sección Mantención. |

|

P.EM.. ACAD.12 |

Procedimiento de Acción en caso de Sismo y Tsunamifuera de horario de oficina. |

Profesores y Académicos |

|

P.EM.BRIEM. 13 |

Procedimiento de Evacuación en Caso de Incendios. |

Brigada de Emergencia. |

|

P.EM.CPE.14 |

Procedimiento en caso de Incendio fuera de horario deoficina. |

CPE |

|

P.EM.CPE.15 |

Procedimiento en caso de Incendio fuera de horario deoficina. |

Personal de Seguridad |

|

P.E.M.DER.16 |

Procedimiento en caso de derrame de sustancia oresiduo peligroso en horario |

Personal de Seguridad |

|

P.E.M.DER.17 |

Procedimiento en caso de derrame de sustancia o residuo peligroso fuera de horario de oficina. |

Personal de Seguridad |

|

P.E.M.DER.18 |

Procedimiento en caso de derrame de sustancia oresiduo peligroso |

CPE |

|

P.E.M.DER.19 |

Procedimiento en caso de derrame de sustancia oresiduo peligroso |

Brigadas de Emergencias |

7.- Integración del Plan de Emergencia

Para integrar el plan de emergencia se establece contacto con el Comité Operativo de Emergencia (COE) Comunal, servicios especializados externos y empresas vecinas a la universidad.

COE Comunal

Se establece contacto con la Oficina Comunal de Emergencia para dar a conocer el plan del Campus Guayacán en reunión del COE Comunal, indicando entre otras cosas operatividad, los protocolos de notificación de emergencias, flujos diarios de personas y vehículos, sistema de alarma, la estructura organizacional etc. Se entrega una copia del documento a este organismo y se establece que la Universidad Católicadel Norte, Campus Guayacán forme parte del COE Comunal, participando en las reuniones mensuales y teniendo comunicación permanente a través de sistema de radio.

Servicios especializados:

Se establece contacto con Bomberos, Carabineros y Gobernación Marítima para dar a conocer el plan, abordar las emergencias correspondientes al área, evaluando nuevamente los riesgos en terreno. Se entrega una copia del plan de emergencias y un set de fichas con la distribución de las dependencias y su respectiva información referida principalmente al uso, a los metros cuadrados, grifos, sustancias o residuos peligros, cantidad de ocupantes, planos etc. información necesaria para enfrentar la emergencia con mayor conocimiento.

Empresas Colindantes

Se realiza un mapa de ubicación para determinar con exactitud las empresas vecinas del Campus, determinado distancias e indicando el sector productivo. Luego se establece contacto con los respectivos representantes a los que se les da a conocer el plan, se entrega una copia de éste y se programan visitas. Por otra parte, se les solicita a estas empresas que faciliten sus respectivos planes de emergencias, para así conocer su operatividad.

8.- Mantención de la eficacia y mejoramiento continuo del Plan de Emergencias.

Este ítem es de vital importancia para la mantención y funcionamiento efectivo de plan de emergencia, ya que el desarrollo de este garantiza el mejoramiento continuo, para realizar este punto se desarrollan los siguientes ítems:

Programa de difusión del plan de emergencia

La difusión del plan del emergencia se realiza a través de distintas campañas que realiza el Comité Permanente de Emergencia (CPE), las cuales se calendarizan cada año, con el fin de garantizar la mantención y funcionamiento eficaz del plan, involucrando permanentemente a la comunidad universitaria.

Dentro de las actividades de difusión que se realizan se encuentra:

- 1. Entrega de trípticos informativos

- 2. Charlas informativas para cada unidad de la Sede, dirigidas principalmente a justificar el desarrollo del Plan de Emergencias y la responsabilidad y liderazgo que deben ejercer los Lideres y Coordinadores de emergencia

- 3. Envío de información a través de intranet a toda la comunidad universitaria, como por ejemplo el envío del procedimiento de evacuación que deben ejecutar las Brigadas de emergencias.

- 4. Envío de mail a visitantes frecuentes de la Sede (colegios, juntas de vecinos, jardines infantiles, clubes deportivos, etc.).

- 5. Difusión de información por parte de las Brigadas de emergencias en su propia dependencia.

- 6. Reuniones informativas con la federación de estudiantes de la Sede y los centros de alumnos de las distintas carreras.

Programa de capacitación

Se realiza primeramente la capacitación a la comunidad universitaria (académicos, alumnos y personal de apoyo a la academia) para ésto el Comité Permanente de Emergencias en conjunto con la unidad de Desarrollo y Capacitación establecen un programa base, el cual contiene cuatro módulos relacionados con emergencias originadas por incendios, sismos tsunamis y derrames de residuos y sustancias peligrosas de la Sede. Dentro de los componentes del programa bases de cada modulo se encuentra:

Modulo I: Conceptos básicos del fuego

Contenidos: Tetraedro del fuego, clasificación del fuego, métodos de extinción, transmisión de calor, partes del extintor, etiqueta de identificación de extintor, causasmás frecuentes del origen de los incendios y sus consecuencias y recomendaciones para enfrentar un incendio. Este modulo finaliza con un práctico de uso de extintor.

Modulo II: Sismos y tsunamis

Contenidos: Origen de un sismo, escala de medición de Mercalli y Richter, recomendaciones para enfrentar un sismo, Origen de un tsunami, Cota de seguridad en la sede y a nivel comunal.

Modulo III: Derrames de sustancias y residuos peligrosos

Contenidos: Definición de sustancia y residuo peligrosos, clasificación según

D.S. 148/2004; riesgos asociados y medidas preventivas, información sobre las unidades generadoras de la sede.

Modulo IV: Procedimientos de emergencias.

Se capacita a las personas con los procedimientos que son atingente ejecutar al momento de presentarse una emergencia determinada, indicando las acciones que debe ejecutar, las rutas evacuación y los canales de comunicación entre otros.

Cabe destacar que cada trabajador nuevo en la universidad debe ser capacitado con este programa base y para el caso de los alumnos nuevos, se instala un modulo del Departamento de Prevención de Riesgos por el que los alumnos deben visitar formando parte del proceso de matrícula.

Cada año y según las necesidades de formación detectadas en las evaluaciones, se calendarizan otros cursos o talleres.

Programa de inspecciones

El Comité Permanente de Emergencia confecciona un calendario de inspecciones de los distintos edificios. Esta función es realizada por las brigadas de emergencias utilizando una lista de chequeo y entrega los resultados de las inspecciones al Departamento de Prevención de Riesgos.

Por otra parte el Comité Permanente de Emergencia realiza inspecciones planeadas en las zonas exteriores de los edificios evaluando la necesidad de reparación, modificación o incorporación de recursos para enfrentar las emergencias, estableciendo plazos y responsabilidades.

Programa de simulacros

Se establece un programa de simulacro que tiene por objetivo medir la eficacia de la operatividad del Plan de emergencia. Los simulacros permiten identificar las condiciones de las vías de evacuaciones, medir los tiempos de evacuación de los ocupantes de las dependencias, comprobar la ubicación de los recursos para la protección y su estado, comprobar la rapidez de respuesta de los equipos especializados y comprobar el liderazgo e idoneidad de los miembros de los respectivos comités y brigadas de emergencias, al momento de ejecutar los procedimientos.

Se establece que en el año se realizan 2 simulacros. El primero se realiza el primer semestre y corresponde a un simulacro de incendio en una dependencia de la Sede, participando solo los funcionarios del reciento, la brigada correspondiente y el CPE con las respectivas unidades de apoyo. El segundo se ejecuta el segundo semestre y corresponde a un simulacro de tsunami, donde participa toda la comunidaduniversitaria de la sede y todos los comités.

Para la evaluación de los simulacros se cuenta con evaluadores internos y externos, los que primeramente se reúnen con el CPE y se realiza una simulación del ejercicio, estableciendo básicamente el lugar de la emergencia, el día, la hora y se chequean los distintos procedimientos que se deben ejecutar.

Los evaluadores internos corresponden a miembros del Comité Paritario y alumnos de la carrera de Ingeniería en prevención de Riesgos y Medio Ambiente. Los evaluadores externos son miembros de COE de la comuna de Coquimbo (Bomberos, Carabineros, Gobernación Marítima, ACHS, etc.)

La pauta de evaluación es facilitada por la Oficina Comunal de Protección Civil y en ella se registran datos referentes al inicio del simulacro, el tiempo de evacuación total, el funcionamiento de los recursos y el liderazgo ejercido por las Brigadas de Emergencias y los comités.

Revisión y actualización de toda la documentación

Esta actividad de revisión y actualización de la documentación la realiza el CPE, ya que existe un calendario de reuniones mensuales, donde se plantean cambios que puede tener el plan, ya sea por movilidad del personal, cambios estructurales, incorporación de equipos, etc. También se realiza una revisión anual del Plan de Emergencia en el mes de diciembre, después del desarrollo del simulacro de tsunami. Con ésto se determinan los recursos necesarios para establecer las mejoras, incorporando los valores en los respectivos presupuestos.

La estructura del Plan de Emergencia permite realizar mejoramiento continuo en cualquiera de sus componentes, ya que al detectar alguna desviación, se puede corregir aplicando el ciclo del P-H-V-A (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Diseñar el plan de emergencia con un enfoque de sistema de gestión garantiza el mejoramiento continuo de éste. Sin embargo esta condición demanda de la institución un permanente flujo de recursos para dar cumplimiento a las distintas actividades que se planifican.

Es evidente que la evaluación del riesgo de incendio se debe complementar con estudios más acabados, que permitan establecer valores más confiables, que permitan tomar mejores decisiones. Hasta el momento solo se ha verificado si las instalaciones de la Sede Coquimbo cumplen con los estándares establecidos por la normativa. Esto se entiende por la extensión de la universidad emplazada en 19,22 hectáreas y un total de 22.560 m2 construidos, razón por la que el desarrollo de estudios, se debe realizar de forma gradual, según la disponibilidad de recursos. Todo ésto fundamenta el diseño del plan de emergencias concebido con un enfoque de mejoramiento continuo.

La implementación del plan de emergencia ha generado en la institución un compromiso de la comunidad en general, presentando interés por el desarrollo de las actividades planificadas y participando activamente en el mejoramiento, sentando las bases para establecer una cultura preventiva.

Se considera que las estrategias comunicacionales han sido las adecuadas, sin embargo presentan debilidades en la comunicación con los docentes, ya que estos presentan horarios que no coinciden muchas veces con el desarrollo de las actividades del Plan de Emergencia.

El desarrollo del programa de simulacros permite verificar la efectividad del Plan de Emergencia. Los ejercicios realizados demuestran por ejemplo que los tiempos deevacuación han ido mejorando, pero se debe realizar un cálculo para cada dependencia que indique el tiempo óptimo de evacuación según las características constructivas y de ocupación del recinto.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece a los miembros del Comité Permanente de Emergencia de la Universidad Católica del Norte, por el constante entusiasmo y dedicación en las distintas tareas programas para mantener operativo el plan de emergencia que desde el año 2009 se comienza a trabajar y que a la fecha ha ido mejorando continuamente.

REFERENCIAS

[1] ONEMI, http://www.onemi.cl/archivos/1/22/file_20100507_8281.pdf [2] Casal et al (1999), Análisis del riesgo en instalaciones industriales.

[3] Burriel G., (1999). Sistemas de gestión de riesgos laborales e industriales

[4] NOVOA, E. (1995). Riesgo de Maremoto en Bahía de Coquimbo. Late Quaternary Coastal Record of Rapid Change: Application to Present and Future Conditions. Antofagasta. Chile. 16 – 26 November 1995 (IGCP Project 367)

[5] MONGE, J. & J. MENDOZA (1991). Study of Effects of Tsunami on the Coastal Cities of the Region of Tarapacá, North of Chile,20 pp.

[6] Pacheco (2004). Cartografía dinámica de riesgos de tsunami en bahía de La Herradura de Guayacán, mediante modelamiento en SIG. Tesis para obtener el grado de Magister en Ciencias Geográficas, Universidad de La Serena, 2004.

[7] Pérez A., 2002. Sismotectónica de Chile Central entre Coquimbo y Los Vilos (30º - 32º Latitud Sur). Tesis de Magíster Departamento de Geofísica, Universidad de Chile.

Normativa aplicada

Decreto Supremo 594 aprueba el reglamento de las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares e trabajo

Real Decreto 393/2007 Norma básica de autoprotección de los centros, en establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencias

NCh Elect. 4/2003, Instalaciones de consumo en baja tensión

Resolución exenta RE 76 Aprueba Protocolos para la Certificación, Inspección periódica y verificación de la conversión de Instalaciones Interiores de Gas.

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones