SÍNDROME METABÓLICO DESDE LOS

SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

López González Ángel Arturo. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de GESMA. Camino de Jesús 40. 07010 Palma de Mallorca España. +34 971 212070 alopez@gesma.caib.es

Núñez Fernández Cristina. Servicio de Prevención IBSALUT Hospital de Inca

Monroy Fuenmayor Nieves. Servei de Prevenció de Riscs Laborals. Administració del Govern de les Illes Balears.

Siquier Cantallops Antonio. Servicio de Prevención SOL Meliá.

Morro Gamundí Miguel. Servicio de Prevención SOL Meliá.

Tejedo Benedicto Eduardo. Sociedad de Prevención PREVIS S.L Ibiza

Ayensa Vázquez José Angel. Servicio de Prevención Ministerio de Defensa Zaragoza

ABSTRACT

ABSTRACT

Estudio transversal en 1647 trabajadores, 719 mujeres y 928 hombres (edad media 38,86 y 40,31 años), para valorar si es necesario realizar un abordaje preventivo del síndrome metabólico.

Para su valoración empleamos los criterios ATP III y vemos que un 10,02% presentan tres o más de ellos y sólo el 41,89% no presentan ninguno. Teniendo en cuenta la prevalencia obtenida, creemos que es muy útil realizar una estrategia de intervención precoz desde los servicios de prevención.

Palabras clave Síndrome metabólico, intervención preventiva, servicio de prevención.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Las primeras descripciones de la asociación existente entre diversas situaciones clínicas como la diabetes mellitus (DM), la hipertensión arterial (HTA) y la dislipemia (DLP) datan de los años 20 del pasado siglo, aunque el término "Síndrome metabólico" se usaba a finales de los años 70 para designar solo a factores de riesgos asociados con diabetes.[1,2] Sin embargo, fue Gerald Reaven quien sugirió en su conferencia de Banting, en 1988, que estos factores tendían a ocurrir en un mismo individuo en la forma de un síndrome que denominó "X" en el que la resistencia a la insulina constituía el mecanismo fisiopatológico básico.[3]

El síndrome metabólico (SM) –al que se conoce también como síndrome plurimetabólico, síndrome de resistencia a la insulina o síndrome X- es una entidad clínica que está en controversia y que aparece, con amplias variaciones fenotípicas, en personas con una predisposición endógena, determinada genéticamente y condicionada por factores ambientales. Se caracteriza por la presencia de insulinoresistencia e hiperinsulinismo compensador asociados a trastornos del metabolismo hidrocarbonato, cifras elevadas de presión arterial, alteraciones lipídicas (hipertrigliceridemia, descenso del cHDL, presencia de LDL tipo B, aumento de ácidos grasos libres y lipemia postprandial) y obesidad, con un incremento de la morbimortalidad de origen ateroesclerótico

No existe una definición consensuada internacionalmente, y a veces se ha criticado que los criterios diagnósticos utilizados son ambiguos e incompletos, por ello tal vez sea más útil hablar del SM en términos de concepto que como entidad clínica, pues, entre otros aspectos, no existe un tratamiento farmacológico específico para este diagnóstico; sin embargo, desde un punto de vista práctico y eminentemente clínico los parámetros más extendidos para identificar el SM son los propuestos, de manera simplificada, por el NCEP ATP-III (2001), actualizados posteriormente por la American Heart Association (2005):

MUESTRA Y MÉTODO

Se realiza un estudio descriptivo transversal en 1647 trabajadores de Mallorca pertenecientes a diferentes sectores productivos, principalmente hostelería, construcción y personal sanitario público, este tamaño muestral nos permite obtener un nivel de seguridad del 95% y una precisión del 2%. El objetivo del estudio es valorar si existe o no la necesidad de realizar un abordaje preventivo del síndrome metabólico desde las unidades de salud laboral de los Servicios de Prevención. Los 1647 trabajadores se reparten en 719 mujeres y 928 hombres, siendo la edad media de los mismos de 38,86 años (dt 10,39) y 40,31 años (dt 11,21) respectivamente y la mediana de 39 y 40 años.

Para valorar la existencia o no de síndrome metabólico se emplean los criterios NCEP-ATP III, considerándose que existe la citada entidad cuando están presentes tres o más de ellos.

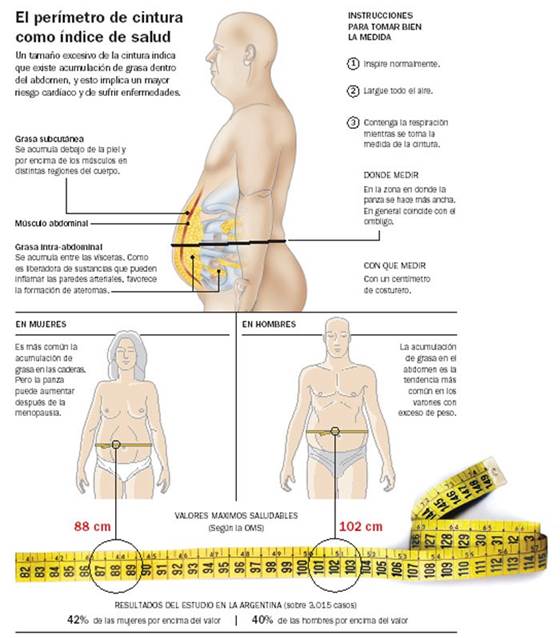

Los criterios que valora el NCEP-ATPIII son: obesidad abdominal, considerada deacuerdo al perímetro de cintura, triglicéridos, colesterol HDL, presión arterial y glucosa basal. Los valores de cada uno de estos criterios se presentan en la tabla 1.

VARIABLE (3 ó más) VALOR ALTERADO

Circunferencia de Cintura > 102 cm (hombre) ó > 88 cm (mujer) Presión Arterial > 130 / > 85 mmHg

Glucemia en Ayunas > 110 mg/dl Triglicéridos > 150 mg/dl

Colesterol HDL < 40 mg/dl (masc) ó < 50 mg/dl (fem)

Tabla 1. Criterios NCEP-ATPIII

La técnica para medir el perímetro de cintura se muestra en la figura 1. La presión arterial se determina mediante un esfigmomanómetro OMRON modelo M1 plus homologado y calibrado. La grasa corporal se mide mediante impedanciometría (impedanciómetro Tanita BF-350).

Figura 1. Técnica para medir el perímetro de cintura.

RESULTADOS

165 trabajadores presentan síndrome metabólico, lo que representa el 10,02% del total (6,68% en mujeres y 12,61% en hombres). Estas cifras son mucho menores que las obtenidas en otros estudios en población española, aunque en la mayoría de ellos la edad media de la población es mucho mayor. [4] El 31,81% presentan uno de los criterios de riesgo, el 16,27% dos y sólo el 41,89% no presenta ninguno. La prevalencia según número de criterios presentes, así como la del síndrome metabólico se muestran en la figura 2 (población total) o tabla 2 (por sexo).

Figura 2. Prevalencia según nº de criterios presente (población total)

|

Mujer |

Hombre |

|

|

ninguno |

42,28 |

41,59 |

|

uno |

37,97 |

27,05 |

|

dos |

13,07 |

18,75 |

|

tres |

5,56 |

8,41 |

|

cuatro |

0,97 |

3,56 |

|

cinco |

0,14 |

0,65 |

|

≥ tres |

6,68 |

12,61 |

Tabla 2. Prevalencia según nº de criterios presente (por sexo).

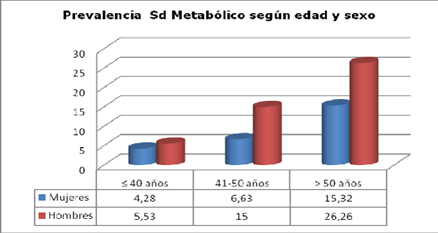

La prevalencia del síndrome metabólico segú grupos de edad y sexo se muestra en la figura 3.

Figura 3. Prevalencia de Síndrome metabólico según grupo de edad y sexo.

Si valoramos las características de la muestra de trabajadores estudiada en relación a los valores medios de diferentes parámetros relacionados con el riesgo cardiovascular en general y con el síndrome metabólico en particular observaremosque estos se muestran en las tablas 3 y 4. En la tabla 3, se muestran por sexo los valores medios y la mediana.

|

Mujeres |

Hombres |

|||

|

media |

mediana |

media |

mediana |

|

|

Grasa corporal |

28,39 |

27,3 |

23,96 |

24,2 |

|

IMC |

23,98 |

23,05 |

26,73 |

26,2 |

|

Peso |

61,88 |

60 |

80,57 |

79 |

|

Altura |

160,98 |

161 |

173,45 |

173 |

|

Perímetro cintura |

81,22 |

80 |

94,13 |

93 |

|

Glucemia |

83,19 |

82 |

88,24 |

85,5 |

|

HDL |

56,85 |

53 |

47,65 |

45 |

|

Triglicéridos |

79,71 |

72 |

117,51 |

95 |

Tabla 3. Valores medios y mediana de diferentes valores relacionados con el Sd Metabólico (por sexo)

En la tabla 4 mostramos los porcentajes de trabajadores que presentan valores elevados de diferentes parámetros relacionados con el síndrome metabólico y con el riesgo cardiovascular en general.

|

Mujeres |

Hombres |

|

|

% Grasa Corporal alta |

45,34 |

67,56 |

|

% IMC alto |

31,15 |

64,98 |

|

% P cintura alto |

25,59 |

23,38 |

|

% HDL alto |

40,27 |

26,08 |

|

% Triglicéridos alto |

5,56 |

22,95 |

|

% T arterial alto |

11,27 |

28,66 |

|

% Glucemia alta |

2,36 |

6,14 |

Tabla 4. % de trabajadores con parámetros elevados (por sexo)

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la prevalencia de síndrome metabólico obtenida y el elevado número de personas con al menos un criterio de riesgo presente, pese a la baja edad media de nuestra población, creemos que es muy útil plantear la realización de una estrategia de intervención precoz desde los servicios de prevención, tendente a disminuir la prevalencia de los diferentes elementos que determinan la aparición del síndrome metabólico. De acuerdo con los datos mostrados creemos que se deberían centrar los esfuerzos en el colectivo masculino, ya que es allí donde el problema se manifiesta con mayor intensidad.

REFERENCIAS

- 1. Joslin EP. The prevention of diabetes mellitus. JAMA 1921;76:79–84.

- 2. Kylin E. Studies of the hypertensionhyperglycemiahyperuricemia syndrome. Zentralbl Inn Med 1923; 44: 10527.

- 3. Reaven G. Role of insulin resistance in human disease. Diabetes 1988;37:1595607

- 4. González Sánchez JL, López A, Riviriego J, Martínez Larrad MT, Fernández Pérez C, Fernández Alvarez J, Serrano Ríos M. Prevalencia del síndrome metabólico (criterios del ATPIII): Estudio de base poblacional en áreas rural y urbana de la provincia de Segovia. Med Clin (Barc). 2005; 125(13):481486.

Papers relacionados