Introducción

Dentro de las nuevas aproximaciones que contemplan el desarrollo integral, la psicología de la sustentabilidad no sólo se interesa por el cuidado del medio físico, sino también incluye la preocupación por el entorno psicosocial como condición necesaria para alcanzar un desarrollo humano sustentable. Su aproximación va más allá de la interpretación conservacionista de la psicología ambiental, planteando un papel proactivo del ser humano en el cuidado del entorno psicosocial y natural, lo que significa que para cuidar el ambiente no es suficiente con evitar comportamientos que dañen el ambiente, sino que los seres humanos deben involucrarse en comportamientos proecológicos, pero también en la búsqueda de equidad en el disfrute de los recursos naturales entre las personas de todo tipo de origen social o demográfico; en el cuidado de la integridad de mujeres, hombres y niños; y en la renovación de los recursos naturales para la conservación y regeneración del ambiente y de los objetivos comunes a la humanidad.

Estos objetivos, se refieren a la “satisfacción de las necesidades de las generaciones humanas actuales, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones” (World Comission on Environment & Development, 1987). Por lo tanto, la psicología de la sustentabilidad, dando coherencia a este planteamiento, busca encontrar los factores que promueven el comportamiento de cuidado del entorno físico y del ambiente social en el que se desarrollan los individuos. Por lo que, trata de generar condiciones que promuevan la equidad, el consumo responsable de bienes, la solidaridad con individuos y con grupos sociales, y el respeto por la diversidad física y social.

Desigualdades en cuanto a Género

La perspectiva de género permite observar con un lente más equitativo el lugar que hombres y mujeres tienen en el mundo, no sólo con la visión antropocéntrica existente. Es por esto que otros puntos de vista consideran que las diferencias son naturales y deben aceptarse de esta manera, por lo que no tienen relación con el desarrollo social ni con el poder de los hombres sobre las mujeres ya que ésta relación es “como debe ser”. Sin embargo, existen desigualdades inocultables que muestran las relaciones sesgadas:

· La preferencia que se tiene por los hijos varones en las sociedades dominadas por el patriarcado autoritario, como sucede en varias culturas orientales como China y Corea en donde el deseo de tener únicamente hijos varones se ha convertido en un hecho, a través de la práctica del aborto sexoselectivo para promover sólo el nacimiento de hombres, por lo tanto se observa un sexismo de alta tecnología.

· La desigualdad en las oportunidades básicas educativas, en algunos países como Afganistán en donde se impidió abiertamente el ingreso de las niñas a las escuelas, también el Latinoamérica se observa la desigualdad de oportunidades dado que es más probable que un niño tenga mejores alternativas educativas que las niñas. La falta de estímulos para que las niñas continúen una carrera superior. Esta asimetría se ha fundamentado en que los terrenos de los hombres y las mujeres es distinto por lo que el ámbito público es terreno de hombres y el ámbito privado el de mujeres. Esta consideración ha prevalecido durante siglos gozando de fuerte aprobación implícita y explícitamente.

· Favoritismo profesional. Las oportunidades laborales y ocupacionales son con frecuencia mucho más limitadas para las mujeres que para los varones, el ascender hacia puestos de mando se encuentra colmado de más obstáculos para las mujeres aun cuando tengan un perfil adecuado y pertinente.

· Desigualdad en las posesiones y la economía, la distribución de las propiedades en que una mujer sea la dueña es muy desigual, la herencia patriarcal que favorece al varón y la falta de reclamos femeninos, recrudece esta asimetría, propiciando la falta de participación en actividades comerciales, económicas e incluso sociales.

· Desigualdad en el hogar, las actividades están desigualmente divididas y aunado a la incorporación de las mujeres al campo laboral, la doble jornada es evidente, y sin embargo las labores del varón tienen mayor reconocimiento externo.

Se observa que en el plano de la educación, estas desigualdades limitan el desarrollo de las niñas y mujeres en diferentes planos del contexto de México. En el plano específico de las instituciones educativas, se encuentran relaciones de género que manifiestan su influencia en diversos ámbitos.

Ante esta disparidad se han generado distintas formas de agencia por parte de las mujeres en primer lugar, para tener un espacio donde sus demandas y peticiones sean visibles y atendidas sin sesgo y en segundo lugar para participar activamente sobre rubros en donde mucho se tiene por aportar, ya que la posición femenina considera de manera integral problemáticas que sólo se ven desde una sola arista y por tanto la parcialidad impera, tal es el caso del cuidado del medio ambiente, en que la mirada androcéntrica e imperialista, se ha situado en las ganancias no en las pérdidas en el entorno ecológico y psicosocial. En la figura 1 se muestran algunas acciones que demuestran el interés y compromiso por parte de las mujeres en la denuncia del daño al entorno ecológico:

|

Es muy conocido el movimiento Chipko (que significa abrazo) un movimiento que, desde 1973, mantienen grupos de campesinas de los Himalayas, para evitar la privatización de sus bosques. Mujeres, niños y hombres se abrazan a los árboles que van a ser talados en un ejercicio de resistencia pacífica. |

|

En Estados Unidos se pueden citar dos pioneras del ecologismo actual. Una de ellas, Lois Gibbs, participó en el conflicto de los años 70 contra residuos tóxicos en Love Canal y animó la creación de un grupo de amas de casa en defensa de la salud de sus familias. |

|

Rachel Carson, la autora de "La primavera silenciosa", en 1962, denunció con rigor los efectos de los pesticidas agrícolas en un libro que se considera precursor de la literatura ecologista. |

|

Un grupo de mujeres víctimas de la catástrofe de Bhopal, en la India, han seguido luchando durante años para obtener justicia de la empresa responsable, Union Carbide. |

|

Otras formas de defender la vida protagonizadas por mujeres son las arriesgadas luchas pacifistas de las Mujeres de Negro o de las Madres de Mayo, y las denuncias de los feminicidios en el norte de México. |

|

En la costa de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas se da la participación de líderes espontáneas, madres y abuelas, en la disputa actual entre la comunidad y los camaroneros. La población pobre y negra que vive de los recursos del manglar se ha organizado -a instancias de las mujeres- para defender el recurso arrasado por las industrias de cría de camarón. |

|

En todos estos ejemplos las mujeres protegen aquello que, de una forma evidente, le asegura la supervivencia: los bosques, al agua, las parcelas comunitarias o la vida humana. Son conscientes de que el deterioro de estos recursos van asociados al deterioro de su vida y de la de los suyos. |

Figura 1 tabla que muestra algunas acciones del movimiento ecofeminista en el mundo. Tomado de: Pascual R.M. y Herrero L. Y. (2010) Ecofeminismo, Una propuesta para repensar el presente y construir el futuro

Metodología

Se trabajó con una muestra no probabilística de 100 personas adultas que representan a 10 sectores ocupacionales de la población de una de las colonias del Oriente de la Ciudad de México (Col. Agrícola Oriental Del. Iztacalco) su media de edad fue 43.5 años y un promedio de residencia de 10 años en la colonia objeto de estudio, las ocupaciones elegidas para este trabajo fueron las siguientes Figura 2:

|

Profesión |

Hombres |

Mujeres |

Total |

|

Investigadores |

5 |

5 |

10 |

|

Ocupados a través del autoempleo |

5 |

5 |

10 |

|

Microempresarios |

5 |

5 |

10 |

|

Empleados de gobierno |

5 |

5 |

10 |

|

Profesionistas de diversas ramas |

5 |

5 |

10 |

|

Comerciantes |

5 |

5 |

10 |

|

Ambientalistas |

5 |

5 |

10 |

|

Amas de Casa |

10 |

10 |

|

|

Estudiantes Universitarios (diversas carreras) |

5 |

5 |

10 |

|

Trabajadores de la construcción |

10 |

10 |

FIGURA 2 Distribución de Ocupaciones estudiadas con desagregación de género

Los instrumentos empleados para identificar los estados psicológicos predisposicionales hacia las conductas sustentables fueron las siguientes escalas:

· Escala del nuevo paradigma ecológico (Dunlap et. al. 2000)· Reactivos del paradigma de interdependencia humana (Corral et.al., 2008, Cortez et. al, 2008)· Escala de consideración de futuras consecuencias (Strathman et. al 1994)· Reactivos para medir la intención de actuar a favor del medioambiente (Corral, Tapia, Fraijo, Mireles y Márquez, 2008)· Escala de afinidad hacia la diversidad (Corral et. al. 2009)· Reactivos de la escala de aprecio por el contacto por la naturaleza (Corral 2012)· Escala de indignación por el deterioro ecológico (Tirado et. al 2008)

Todas las escalas fueron retomadas de la propuesta del Dr. Víctor Corral Verdugo para evaluar las conductas predisponentes hacia los comportamientos sustentables, dentro del marco de la Psicología de la Sustentabilidad 2012.

Estas escalas fueron aplicadas en un solo evento ya que por su extensión fue posible realizarlo de esta manera, se evaluaron de manera independiente y se ponderaron para obtener un nivel único que permitiera la identificación resumida y concreta entre los grupos de la comunidad.

Resultados

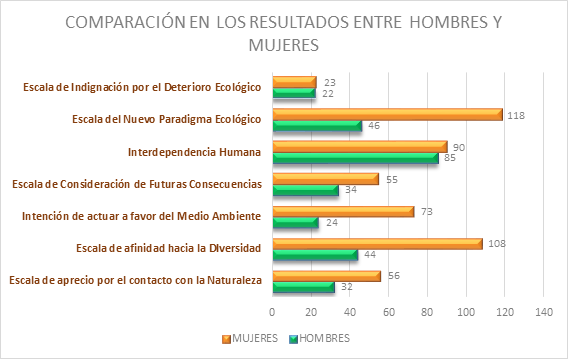

Los resultados demuestran diferencias significativas entre géneros donde las mujeres manifiestan un alto porcentaje en la predisposición psicológica del cuidado ambiental, sobre los varones, cuatro escalas fueron significativamente representativas de esta tendencia:

El nuevo paradigma ecológico (118) que representa la conciencia global sobre la problemática actual de los daños ecológicos,

El respeto y aceptación de la diversidad, tanto ecológica como social (108)

La interdependencia humana (90) que nos dirige a la consideración de la humanidad como una red de la cual debemos echar mano para conseguir el bien común, y

La intención de actuar a favor del medio ambiente (73) que nos remite a las acciones que se estaría dispuesta/o a llevar acabo para proteger el ambiente.

Llama la atención que en la escala sobre la indignación por el deterioro ecológico no existió diferencia significativa entre hombres y mujeres, igualmente esta última escala es la más débil de todas.

FIGURA 3 Datos comparativos entre Varones y Mujeres que muestran los resultados de las 7 escalas aplicadas

La figura 3 muestra los resultados comparativos de los puntajes ponderados entre mujeres y hombres adultos en donde la escala número 2 Nuevo paradigma ecológico, es la de mayor puntaje para mujeres 118 contra el de hombres 46, la afinidad hacia la diversidad 108 en mujeres en tanto que en hombres es 44, finalmente la intención de actuar a favor del medioambiente mujeres 73 contra 24 de varones.

Discusión de Resultados

Los hallazgos de este trabajo defienden la postura de que las mujeres manifiestan mayor interés por el cuidado ecológico que los varones en ciertas áreas como son principalmente el nuevo paradigma ecológico, la diversidad y la interdependencia humana, al no poseer referentes empíricos que permitan la comparación con otros estudios de género, se compara con las afirmaciones que autores como Pascual y Herrero (2010), quienes afirman que en el orden social la naturaleza es asociada a la esencialización de lo propio de las mujeres y por lo tanto subordinado al poder del consumismo y explotación de los recursos para incrementar el capital de unos cuantos, es por ello que el deterioro al entorno no ha sido atendido pertinentemente aun cuando hace décadas se manifestaba el grave riesgo del mismo (Corral, 1996-2013, García.mira y Real 2001,Suarez 1998, entre otros). En este trabajo se muestra la predisposición positiva de las mujeres hacia este cuidado ambiental que se pone de manifiesto en el movimiento ecofeminista que busca no desnaturalizar a las mujeres sino renaturalizar a los varones, entendiendo que para tener comportamientos proecológicos, también se debe entender la equidad como elemento básico (Corral 2012). La conección ancestral de las mujeres con el cuidado de los otros, el cuidado de la tierra, en no guiarse por las promesas de enriquecimiento inmediato que se da con la venta de tierras y bienes, pone a las mujeres en una posición privilegiada para proponer acciones que favorezcan el cuidado ecológico.

Un punto final se encuentra en el rubro indignación por el deterioro ecológico, es preocupante que ninguno de los dos géneros haya mostrado un puntaje que indique esta predisposición.

Conclusiones

La orientación hacia la sostenibilidad se manifiesta en estados afectivos proambientales como la afinidad hacia la diversidad bio- social, el aprecio por las características naturales del entorno y la indignación ante el deterioro del mismo y el desarrollo de un sentido de equidad. También, esta orientación sensibiliza a los individuos a percibir las normas pro-ambientales en su entorno social, induce una auto-presentación pro-ecológica y estimula la intención a actuar de manera pro-ambiental. Aún más: esta propensión pro-sostenible afecta positivamente el despliegue de conductas prosociales, manifestadas como acciones altruistas y de comportamientos proecológicos como la disminución en el consumo y el cuidado de recursos.

En relación con la perspectiva de género, es evidente que las mujeres tienen mucho que aportar en este sentido, ya que los resultados son contundentes es la disposición y acción que tienen para el cuidado del medio ambiente, específicamente en la consciencia sobre la propensión al deterioro ecológico, la aceptación de la diversidad en distintos sentidos y el reconocimiento sobre la necesidad de trabajar juntos basándose en la interdependencia humana. Estas características ya expresadas en los resultados de las mujeres, nos llevan a pensar sobre la necesidad de aprovechar también esta disposición y crear programas que favorezcan la participación activa de las mujeres en los programas de cuidado ecológico, prestar interés genuino en los planteamientos ecofeministas que podrían aportar elementos muy enriquecedores.

Un último punto es la poca atención hacia el deterioro ecológico en ambos grupos, hombres y mujeres debemos revisar nuestro compromiso ante este significativo daño a nuestro entorno y planeta.

Agradecimientos

Agradecemos a la ORPconference 2014, la oportunidad de presentar este trabajo que es producto del interés de visibilizar las problemáticas ambientales de manera integral contemplando la mirada femenina.

Agradecemos a las personas de la comunidad su tiempo y buena disposición para la realización de este estudio.

Una versión preliminar de este artículo se presentó en el congreso ORPconference 2014

Referencias bibliográficas

Bustos, J. M. (2004). Modelo de conducta proambiental para el estudio de la conservación de agua potable. Tesis de Doctorado, Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México

Corral-Verdugo, V. (2001). Comportamiento Proambiental. Una Introducción al Estudio de las Conductas Protectoras del Ambiente. Santa Cruz de Tenerife, España. RESMA

Corral-Verdugo, V. (2012). Psicología de la Sustentabilidad. Un análisis de lo que nos hace proecológicos y prosociales. México Trillas

Cruz G.L.(2004) Los estudios psicológicos de la sustentabilidad Mneme, revista de Humanidades v.6, n. 13, dez.2004/jan.2005

Disponible en: http://www.seol.com.br/mneme

Corraliza, J. A. (1998). Emoción y ambiente. en J. I. Aragonés y M. Amérigo (coords.). Psicología Ambiental. (pp. 59-76). Madrid: Pirámide.

Corraliza, J. A. y Martín, R. (2000). Estilos de vida, actitudes y comportamientos ambientales. Medio Ambiente y Comportamiento Humano. 1, 31-56.

García–Mira, R. y Real, J. E. (2001b). Dimensiones de preocupación ambiental: una aproximación a ala hipermetropía ambiental. Estudios de Psicología. 22, 87-96.

Pascual R.M. y Herrero L. Y. Ecofeminismo, Una propuesta para repensar el presente y construir el futuro CIP-Ecosocial – Boletín ECOS nº 10, enero-marzo 2010.

Suárez, E. (1998). Problemas ambientales y soluciones conductuales. en J. I. Aragonés y M. Amérigo (coords.). Psicología Ambiental. (pp. 303-328). Madrid: Pirámide.

Zimbardo, P. y Boyd, J.N. (1999). Putting time in perspective: a valid, reliable individual-differences metric. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 742-752.

Papers relacionados