HELUANE, Graciela Roxana

Santa Fe 763, (4000) San Miguel de Tucumán, Tucumán, ARGENTINA.

Tel. + 54 381 422 4764, e-mail: rheluane@arnet.com.ar

RESUMEN

Con el objeto de determinar la prevalencia de síndrome del túnel carpiano (STC) en operarias manuales y evaluar un programa de actividad física en horario laboral como estrategia de prevención de esta patología, se incluyó a 60 operarias en este programa que fueron reevaluadas posteriormente. Se encontraron 13 casos sugestivos de STC, 7 realizaron electromiograma (EMG), confirmándose el diagnostico de 6. Encontrándose en tres de estos casos otros factores asociados. La sintomatología disminuyó al realizar actividad física notándose modificaciones en otros factores predisponentes y beneficios adicionales. Se concluye que la actividad física constituiría una estrategia preventiva para el STC.

PALABRAS CLAVES

: Síndrome del túnel carpiano – Actividad física preventiva

INTRODUCCIÓN

En años recientes, los reportes de lesiones causadas por movimientos repetitivos en el área laboral han aumentado notablemente, a estos problemas se les llama desordenes de trauma acumulativo (CTD) y en los países industrializados se consideran como un problema de salud pública, situación que se reproduce en la empresa objeto de estudio, donde las consultas por estas alteraciones son frecuentes en el consultorio médico de la planta.

Su aparición en el grupo social de alta productividad entre los 18 y 64 años de edad, explican el impacto económico que determinan. Son la principal forma de enfermar por el trabajo, representando el 50% de todas las enfermedades profesionales siendo la mas frecuente es el síndrome del túnel carpiano: la tenosinovitis del compartimiento flexor de la muñeca, donde los tendones están encerrados en un canal óseo, recubierto por un ligamento transverso rígido, puede provocar compresión y degeneración del nervio mediano que ocupa este espacio [1]. La lesión por trauma acumulativo es una lesión por daño físico y que se aumenta por trauma adicional, se caracteriza por sobreuso de articulaciones y partes blandas. Están ligadas a:

- 1. Tipo de ocupación.

- 2. Condiciones del trabajo que se ejecuta, y

- 3. Perfil psicólogo del trabajador y sus motivaciones.

Es un hecho que hay personas que ejecutan una misma labor en condiciones similares a otras y, sin embargo, nunca presentan este problema, lo cual nos está mostrando que el aparato osteo-musculo-ligamentario varía de persona a persona y que la resistencia del aparato locomotor a las cargas impuestas y sus respuestas dependen de causas que se podrían agrupar así:

- § sistémicas: asociadas al estado de salud, a la nutrición y a la edad del individuo .

- § exógenas: relacionadas a la intensidad y el ciclo de repetición de las fuerzas aplicadas.

Entre los síntomas del síndrome del túnel carpiano cabe destacar la parestesia y dolor en los tres primeros dedos de la mano que por lo general empeora durante la noche. A veces el dolor puede irradiarse proximalmente y llegar hasta el hombro. Los hallazgos físicos incluyen pérdida sensorial en el territorio del nervio mediano, debilidad en la abducción y oposición del pulgar, atrofia de la musculatura tenar, disminución de la fuerza muscular. Se pueden reproducir los síntomas mediante una leve percusión con los dedos sobre el nervio mediano en la superficie volar de la muñeca (signo de Tinell) y por la flexión forzada de la muñeca realizada por el examinador al menos durante un minuto (signo de Phanlo) [2].

Esta condición ocurre con más frecuencia en personas entre los 30 y 60 años de edad y es 5 veces más común en mujeres. Algunas de las condiciones asociadas con el síndrome del túnel carpiano pueden ser el embarazo, el síndrome premenstrual (SPM) y la menopausia; artritis reumatoidea, insuficiencia renal, diabetes mellitus, acromegalia, hipotiroidismo, mieloma múltiple, obesidad, tuberculosis reciente, infección por hongos, presión arterial alta y lesión o trauma en la zona.

La tendencia actual en prevención de esta patología esta dirigida a las modificaciones en el puesto de trabajo desde el punto de vista ergonómico , situación muchas veces difícil de llevar a la práctica, es por eso que creemos necesario implementar otras estrategias preventivas tendientes a modificar los factores que determinan la fisiopatología de esta enfermedad. La actividad física podría ser la herramienta al mejorar las condiciones músculo ligamentarias y vasculares locales produciendo beneficios tales como: mejor irrigación local, mayor flexibilidad articular, mejoras en los mecanismos de relajación y contracción de grupos musculares involucrados y cambios posturales beneficiosos para el desempeño en la tarea. Modificando a su vez otros factores no laborales que influyen directamente en esta patología como son la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, etc.

Los objetivos de este trabajo son:

- n Conocer la prevalencia de síndrome del tunel carpiano en operarias manuales.

- n Evaluar la efectividad de una estrategia no convencional para prevención y tratamiento de estas dolencias. Propósitos:

- n Mejorar la calidad de vida de las operarias y de este modo disminuir los índices de siniestralidad por estas enfermedades profesionales.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. La población bajo estudio estuvo constituida por todas las empleadas (60) de una empresa con tareas manuales, durante los meses de septiembre del 2002 a junio del 2003. Dichas tareas consisten en el armado de piezas de electricidad que obligan a la flexión forzada de los dedos con la muñeca mantenida en flexión o moviéndola a lo largo de un arco de movimiento de flexión.

Consideraciones éticas:

Se informó a las operarias sobre el estudio. Solo se solicitó electromiograma a las empleadas con signo sintomatología sugestiva y la realización del mismo fue voluntaria.

Se realizó una evaluación inicial y posteriormente se implementó un programa de actividad física , con sesiones diarias de 20 minutos cada una en el horario de trabajo y 30 minutos optativos, 3 veces por semana, fuera del horario de trabajo.. Se reevaluó a los 10 meses.

Las variables estudiadas fueron:

Edad: medida en años.

Antigüedad en el trabajo: años que lleva realizando tareas manuales.

Antecedentes mórbidos y fisiológicos asociados:

- n hipotiroidismo: hipofunción de la glándula tiroides. Se considerará positivo con diagnóstico confirmado por laboratorio.

- n embarazo: periodo de tiempo comprendido entre la concepción y el nacimiento de un niño. Se clasifico en : positivo: cuando la sintomatología haya aparecido durante el embarazo. Negativo: cuando no tengan relación.

- n obesidad: Se evaluó mediante Índice de masa corporal (IMC): cociente obtenido al dividir el peso en kilogramos (kg) por la talla al cuadrado (m2). En adultos de 2564 años, se establecen distintos grados de obesidad clasificándolos en 4 grados [3]: Grado 0: normopeso IMC =2024,9 kg/m2 Grado I: sobrepeso IMC =2529,9 kg/m2 Grado II: obesidad IMC =3039,9 kg/m2

- n traumatismos previos: fracturas, luxaciones y heridas de muñeca y mano ocurridas con anterioridad al examen inicial. Se considerara positivo cuando exista el antecedente.

EXAMEN CLÍNICO DE MUÑECAS Y MANOS:

Se interrogó sobre los siguientes síntomas, utilizando la pregunta: “¿Siente alguna molestia en manos o muñecas?”.

Se consideró positivo para:

- n dolor: cuando manifestó sentir dolor.

- n parestesias: cuando contestó sentir hormigueos, ardor, entumecimiento, quemazón. Disminución de fuerza: se interrogó mediante las preguntas:

- § ¿Notó cambios en la fuerza de sus manos?

- § ¿Tiene dificultad para exprimir la ropa?

Se considero positivo cuando respondió afirmativamente a alguna de estas preguntas.

EXAMEN FÍSICO: se evaluó:

- § trofismo de mano: se consideró positivo en casos de hipotrofia de eminencias tenar.

- § fuerza de manos y dedos: se consideró positivo en los casos de disminución de la fuerza constatada con pruebas clínicas.

- § pinza: se consideró positivo en los casos en que había dificultad o imposibilidad para realizarla.

- § Tinell: se consideró positivo cuando la citada maniobra reproducía los síntomas

- § Phanlo: se consideró positivo cuando la citada maniobra reproducía los síntomas.

ELECTROMIOGRAMA

Se realizó a las operarias con signo sintomatología sugestiva de síndrome de túnel carpiano.

SÍNDROME DEL TUNEL CARPIANO

Se consideró positivo cuando la signo sintomatología y el electromiograma fueron positivos.

ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS:

Se realizó mediante tablas, gráficos y análisis estadísticos de los mismos.

RESULTADOS:

En la Figura 1 se representa la distribución por edades de la muestra.

Figura 1: Distribución por edades de las operarias (n=60).

La media de la edad fue de 35.2 años con una edad mínima de 23 años y una máxima de 56 años.

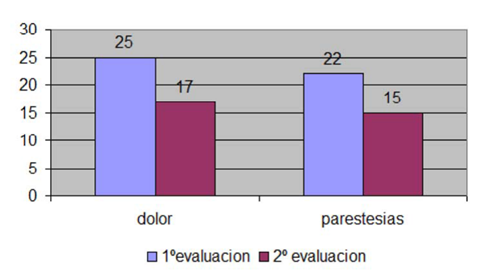

Como se muestra en la Figura 2, el 42% (25 operarias) manifestó tener algún tipo de dolor en manos en la primera evaluación y disminuyo a 17 en la segunda, la misma disminución se observo al interrogar parestesias.

Diez de ellas comentaron tener disminución de fuerza de manos y dificultad para exprimir la ropa, cifra que no vario en la segunda evaluación.

Figura 2: Frecuencia de dolor y parestesias en manos en trabajadoras manuales (n=60)

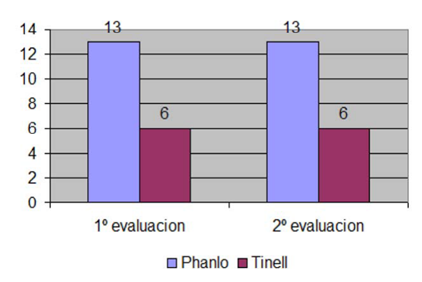

Se encontraron 13 empleadas con signo de Phanlo positivo y 6 con signo de Tinell , cifras que no se modificaron en la segunda evaluación. En todos los casos los signos de Tinell positivo coexistían con Phanlo positivo (ver Figura 3).

Figura 3: Signo de Tinell y Phanlo positivo en operarias manuales (n=60)

Según se muestra en la Tabla 1, no se vio diferencia en disminución de fuerza de manos y se encontraron 5 casos con hipotrofia de eminencia tenar.

Tabla 1: Fuerza de manos disminuida en operarias manuales (n=60)

|

FUERZA DE MANOS DISMINUIDA(examen fisico) |

1º evaluación |

2º evaluación |

|

no |

51 |

52 |

|

unilateral |

5 |

4 |

|

bilateral |

4 |

4 |

|

Total general |

60 |

60 |

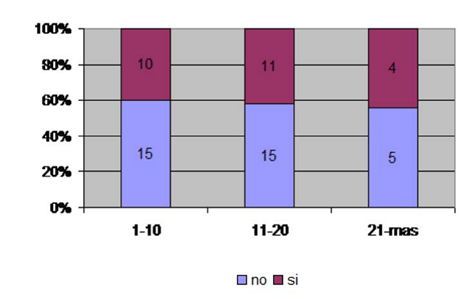

No se vio diferencia significativa entre los grupos etarios (ver Figura 4).

Como muestra la Figura 5, no se observó diferencias entre antigüedad en tareas manuales y dolor en manos.

Figura 5 : Relación entre dolor y antigüedad en trabajos manuales en operarias (n=60)

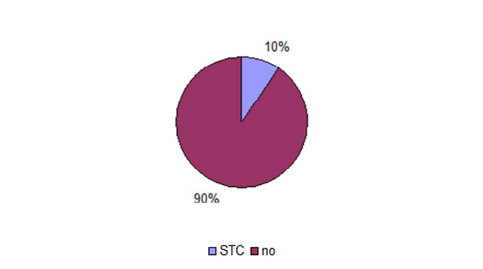

La Figura 6 muestra la prevalencia de Síndrome de túnel Carpiano ( n= 60)

Figura 6: Prevalencia de Síndrome de tunel Carpiano ( n= 60)

La Tabla 2 muestra los factores asociados a STC en 7 operarias.

Tabla 2 : Factores asociados a STC en operarias (n=7)

|

Aparición de los síntomas / otros diagnósticos |

|

|

Embarazo |

1 |

|

Hipotiroidismo |

1 |

|

Post traumático |

1 |

|

Total |

3 |

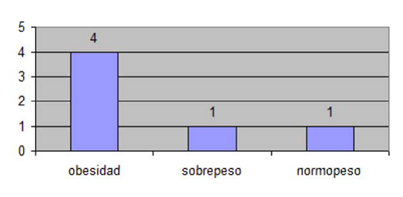

La Figura 7 muestra la relación entre STC y factores de riesgo (obesidad, sobrepeso). De las 6 operarias con diagnostico confirmado, 5 tenían sobrepeso u obesidad.

Figura 7: Relación entre STC y factores de riesgo (n=6)

DISCUSIÓN

Luego de evaluar a 60 operarias de trabajos manuales, se encontró un 22 % (13) de empleadas con signo sintomatología sugestiva de STC, pero solo 7 de ellas accedieron a realizarse voluntariamente un electromiograma, confirmándose el diagnostico en 6 (10%) de estas, por lo que se podría suponer que la prevalencia de STC en este grupo podría ser mayor. A diferencia de otros estudios, no se vio relación entre edad y STC, lo que era esperable ya que todo el grupo está comprendido entre edades de 30 a 60 años, donde la prevalencia es similar, hecho que nos llamo la atención fue que no se vio asociación entre antigüedad en tareas manuales y STC, lo que nos hace presuponer que los otros factores de riesgo tendrían una mayor implicancia en su aparición. Se determinó que habían casos de síndrome del túnel carpiano en donde había otros factores además de la tarea manual capaz de producirlo: un caso con el embarazo, uno con hipotiroidismo y otro con un traumatismo previo.

Al evaluar dolor y parestesias, se observó un alto porcentaje de empleadas que referían estos síntomas, notándose una disminución de los mismos luego de 9 meses del programa de actividad física, esta desaparición de la sintomatología podría estar asociada a una disminución del índice de masa corporal, a una mejor movilidad y trofismo músculo-ligamentario, sumada a la mejor relación interpersonal y al bienestar psicológico manifestado por las empleadas al realizar gimnasia en el horario de trabajo. Además hubo una franca disminución del numero de consultas por causas osteo-artro-musculares, tales como tenosinovitis y artralgias que afectaban miembros superiores en el consultorio de la empresa.

Otros beneficios adicionales observados fueron: la creación del hábito de realizar actividad física, mejor animo y predisposición, disminución de la automedicación con acido acetil salicilico( AAS) y la desaparición de fatiga en el horario de la siesta ( en que se realizaba la actividad física).

De las seis operarias con diagnóstico de certeza de síndrome de túnel carpiano, dos presentaron reagudización de su patología tras un período asintomático de aproximadamente 8 meses; lo que generó en ambas la denuncia por enfermedad profesional. Cabe destacar que en estos dos casos hubo un aumento de peso de 5 kg en un caso y 7 en el otro. Por lo que debería investigarse la relación causal de ésta en el STC.

Se notó que a los casos con signología positiva y diagnostico de certeza, la actividad física no los revirtió, aunque sí disminuyó la intensidad y frecuencia de los síntomas. Por lo tanto la implementación de este tipo de actividad preventiva sería beneficiosa antes de que aparezca la signo-sintomatología, y en los casos instalados para revertir o evitar otros factores predisponentes como la obesidad. Se concluye que la actividad física, además de los beneficios conocidos en todos los sistemas, podría producir disminución de la sintomatología artromuscular de causa laboral en miembros superiores por lo que deberían implementarse y evaluarse programas de este tipo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Atroshi I y Otros; Prevalencia del síndrome de túnel carpiano en la población

general; http://www.siicsalud.com/; 07/05/03.

- 2. Guyton, A. y Cols; Fisiología y Fisiopatología; McGrawHillInteramericana; Agosto de 1998.

- 3. Hislop, H, A. y Cols.; Semiología Clínica II Los Sindromes; Librería "El Ateneo" E. y Cols; Pruebas Funcionales Musculares; Marbán Libros S.L.; Año 1996.

- 4. Jose A. de la Osa; Cirugía del Túnel Carpiano;

http://cubahora.cip.cu/salud/consultas/consult_c/cirug_tun_carp.html5. Lopategui Corsino, Edgar; Un nuevo enfoque hacia la actividad física y ejercicio;

http://www.saludmed.com/documentos/act-ejer.htm; 07/05/03.

- 6. Mazorra R. La actividad física sistemática en promoción de salud. Departamento de promoción de salud del Instituto de Medicina Deportiva. Cuba. 1983.

- 7. McCarthy, D. Artritis y otras patologías relacionadas, 10ª Edición, Editorial Panamericana (1985).

- 8. Muniagurria ditorial; Págs. 301 310; Noviembre de 1988.

- 9. Oscar Soto Téllez; Síndrome del túnel carpiano;

http://www.viatusalud.com/documento.asp?ID=6948&G=115; 08/05/03.

- 10. Philippe E. Souchard; Reeducación Postural Global * rpg; http://www.itg rpg.org/rpg1/metodo.htm; 19/06/03.

- 11. Riesgos de Trabajo en el Manejo de Herramientas; Gonzalo Gamez Carrillo

http://www.stps.gob.mx/312/revista/2000_3/riesgos.htm; 07/05/03.

- 12. Robbins, H. Anatomical study of the median nerve in the carpal tunnel and etiologies of the carpal tunnel syndrome. J. Bone Joint Surg. 45A;953966. (1963)

- 13. Rodríguez Pago Carlos; Síndrome del túnel Carpiano, Guías clínicas

hptt://www.fisterra.com/guias2/tunel .htm; 07/05/03.

- 14. Rouviere; Anatomía Humana; Tomo I Miembros; Año 1988.

- 15. Sanguinetti, C. y Cols.; Semiología, Semiotecnia y Medicina Interna; Lopez Libreros Editores S.R,L.; Año 1991.

- 16. Surós, J.; Semiología Médica y Técnica Exploratoria; Salvat Editores S.A.; Págs. 953 1026; Año 1972.

- 17. Villadot Voegeli y cols; Lecciones básicas de biomecánica del aparato biomotor; Springer Editores; Págs. 160 – 169; Año 2001.