Introducción

La labor docente, como en otras profesiones, con el correr del tiempo, se ha visto afectada por los cambios científico-tecnológicos, económicos, sociales y culturales, convirtiéndose en una labor exigente, desde el punto de vista físico, como desde el punto de vista emocional y social. Diversos autores concuerdan en que a cualquier nivel, la labor docente es un trabajo con altas exigencias. [1,2].

En España, el observatorio permanente de riesgos psicosociales de la Unión General de Trabajadores, a través de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, pone de manifiesto que las alteraciones de la voz (disfonía), las enfermedades infecciosas, las lesiones musculo-esqueléticas, junto a los problemas psiquiátricos (ansiedad, estrés y depresión) son los más frecuentes en la población docente [3, 4,5].

Como antecedente Venezolano sobre la salud de los docentes, citaremos las cifras oficiales del Servicio Médico del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME). El cual para el año 1999, reporta en su morbilidad: 1.659 docentes con algún grado de discapacidad y para el año 2005 estas cifras paso a 2.239 docentes en todo el país. Encontrándose que las consultas por servicio que reportaron mayor número de pacientes, por orden de importancia fueron: Traumatología, Medicina Interna, Psiquiatría y Foniatría. Llamando la atención que en el año 2005 se otorgaron 46.486 reposos médicos, sumando un total de 815.190 días perdidos [6-7].

Según un análisis de las historias de 1.125 docentes que fueron incapacitados mediante dictámenes de la Comisión Evaluadora del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación y Deportes (IPASME), en el año 2003 en el Estado Carabobo, se observa que las principales causas de incapacidad fueron, en orden de frecuencias: las psiquiátricas, seguidas de los traumatismos, patologías cardiovasculares y causas otorrinolaringológicas, hecho que no ha variado significativamente cuando se compara con las estadística presentadas en el año 2011, puesto que los primeros lugares siguen siendo por causas traumatológicas, psiquiátricas y patologías de medicina interna[8].

Por todo lo expuesto anteriormente, en esta investigación se propone estudiar la salud de los docentes y su relación con la actividad laboral. Caso de una Unidad educativa Valenciana en Venezuela. Ano 2011 – 2012, Planteandonos: Existirán lesiones musculo esqueléticas relacionadas con la exigencia laboral, en esta población? ¿Existirán síntomas subjetivos de estrés laboral?, ¿Cuáles serán los factores de riesgo más predominantes en la población en estudio? ¿Cuál será el nivel de exposición a riesgos psicosociales?

Surgiendo como objetivo general de este estudio:

Diagnosticar el estado de salud –enfermedad y la relación con la actividad laboral, en docentes de una unidad educativa valenciana. Periodo 2011-2012.

Los objetivos específicos, se enumeran a continuación:

- Describir las características socio demográficas de los docentes que laboran en la U.E. Colegio San Antonio.

- Determinar el estado de salud de los docentes.

- Identificar las principales causas de morbilidad de los docentes.

- Conocer la presencia de síntomas musculo-esqueléticos en los docentes.

- Determinar la existencia de síntomas subjetivos de estrés laboral en la muestra estudiada.

- Demostrar el nivel de exposición psicosocial utilizando método ISTAS 21.

- Identificar la presencia de factores de riesgos laborales en la labor docente.

Es importante destacar, que realizar una evaluación ocupacional integral de los docentes, permitirá conocer y entender el estado de salud – enfermedad de los docentes y proyectar estrategias de prevención, que consientan, minimizar el impacto de las condiciones de riesgos en la salud de los docentes. Por otro lado, mejorará la calidad de la educación impartida, ya, que disminuirá el ausentismo causado por enfermedades y los costos relacionados a gastos médicos en este grupo de trabajadores.

Entre los antecedentes que sustentan la presenten investigación, se mencionan los siguientes:

Santana y cols [9] , realizaron una evaluación del estado de salud del maestro venezolano de enseñanza primaria, en un estudio descriptivo, transversal, cuya finalidad fue, caracterizar el perfil de salud del maestro venezolano de enseñanza primaria en una muestra de 2.088 maestros de seis estados de Venezuela. Las alteraciones observadas fueron las foniátricas (33%), las cardiovasculares (33%) y las músculo esqueléticas (29%). El 40% de los evaluados se clasificaron como patológicos. No obstante, los autores creen que todavía queda mucho por investigar en el estudio de la morbilidad que afecta al docente, al educando y a las instituciones.

Asimismo, Extremera y Pena [10], analizaron la presencia de síntomas asociados al estrés de tipo físico, psicológico y social en una muestra de 240 profesores de primaria y secundaria. Con respecto a la prevalencia de síntomas, los docentes presentaron unos niveles medios de sintomatología psicológica, situándose en el límite medio-alto para la sintomatología física y social. Entre los síntomas más informados se encuentran los dolores de espalda y cuello, seguido por los problemas de voz, la sensación de poco tiempo para uno mismo, estados de apresuramiento continuo, dolores de cabeza e irritabilidad y sentimientos de cansancio mental, entre otros. Con respecto a las posibles diferencias de síntomas en función del nivel de impartición y del sexo de los docentes, los resultados mostraron que no existían diferencias en función del nivel de impartición aunque sí en función del sexo. Las mujeres informaron significativamente más síntomas en todas las dimensiones. Igualmente se obtuvo un efecto de interacción del nivel de impartición por sexo para la sintomatología física. En este sentido, las docentes que llevan a cabo sus tareas en secundaria muestran mayor frecuencia de síntomas físicos que sus compañeras de primaria o sus colegas varones de secundaria. Se discuten las posibles explicaciones sobre los resultados y la importancia de desarrollar programas de manejo del estrés en aquellos colectivos más vulnerables a padecer síntomas y enfermedades a causa del estrés laboral.

Cardoso y cols[11],se propusieron como objetivo de su investigación, estudiar la asociación entre los factores psicosociales laborales y la presencia de dolor de tipo musculo esquelético en profesores de una escuela primaria en una escuela pública de Salvador, Estado Bahia, en Brazil. Se realiza un estudio de corte transversal, y la muestra estuvo constituida por 4.496 profesores. Se aplicó un cuestionario sobre síntomas para dolor de tipo musculo esquelético, en miembros superiores, inferiores y espalda y modelos control-demanda y covariables. Los resultados mostraron que los profesores con alto nivel de estrés, presentaron niveles altos de dolor musculo esquelético y aquellos con bajos niveles de estrés, también bajos niveles de dolor. Los profesores presentaron mayormente dolor en miembros superiores y espalda. La alta prevalencia de dolor musculo esquelético se asoció positivamente con altas demandas psicológicas.

Tomás y Sancerni[12], realizaron un estudio de identificación y exposición a riesgos psicosociales en trabajadores de la Universidad de Valencia, España. El estudio fue de tipo transversal, utilizando el cuestionario ISTAS-21, solicitando la participación de 1200 individuos, de los cuales, 541 fueron encuestas válidas (45,08% del total) (411 en formato electrónico y 130 por correo). La mayoría fueron mujeres (61,4%) y 28,6% fueron hombres, con edades comprendidas entre 36 y 45 años (48%). Un 66,5% llevaba trabajando más de 10 años y sólo un 8,2% llevaba menos de dos años. Los resultados fueron los siguientes: los trabajadores sienten que pueden tomar decisiones en su trabajo y tienen expectativas de desarrollo de su carrera profesional. Las dimensiones, exigencias, control y apoyo social, no muestran efectos estadísticamente significativos sobre la salud pero si son relevantes. De los riesgos psicosociales evaluados, los que más generan problemas de salud (estrés) son la inseguridad, la doble presencia y la exigencia emocional; Es decir, los que presentan más inseguridad, tienen mayor responsabilidad en casa y se encuentran sometidos a mayores demandas emocionales, tienen mayor probabilidad de tener problemas de salud y estrés.

Materiales y métodos

Esta investigación es de campo, descriptiva, de corte transversal y no experimental.

La población a estudiar fueron los docentes que laboran en una unidad educativa Valenciana cuya nómina consta de 35 docentes, los cuales cumplen un turno de 5 horas, teniendo bajo su cargo una plantilla de aproximadamente 35 a 40 alumnos por aula. La muestra estuvo constituida por 30 docentes, quienes dieron su consentimiento informado, después de haberles explicado los objetivos de la investigación. Como criterio de inclusión, se tomó a aquellos docentes que tenían al menos un año de antigüedad ejerciendo la profesión en la institución.

Para dar respuesta a los objetivos se procedió a diferentes intervenciones, en primer lugar se procedió a realizárseles una evaluación médica, la cual constó de un interrogatorio, donde se registraron las siguientes variables: edad, carga familiar, hábitos alcohólicos y tabáquicos, horas de sueño, antigüedad profesional y antecedentes de las patologías preexistentes. Posteriormente, se realizó un examen físico completo, que incluyó valoración nutricional, además se consideraron los siguientes estudios paraclinicos: exámenes de laboratorio (hematología completa, glicemia, creatinina, determinación de colesterol y triglicéridos, examen de orina y heces) y evaluación por foniatría

Para valorar la presencia de síntomas musculo-esqueléticos se aplicó el Cuestionario Nórdico [13], el cual, consta de una ilustración del cuerpo humano donde los participantes marcan con “X” la zona del cuerpo donde presentan o han presentado dolor o molestias, un espacio donde explican brevemente cuales consideraban que eran las causas de las molestias y otro espacio donde se invita a que los participantes propongan las mejoras en relación con su puesto de trabajo.

Para apreciar las manifestaciones sintomáticas asociadas al estrés crónico: secuelas físicas, psicológicas y sociales se utilizó el inventario de sintomatología de estrés (ISE) propuesto por Benavides y cols[14], el cual consta de 30 preguntas valoradas a través de una escala de respuesta tipo Likert, de 0 (Nunca) a 4 (Asiduamente).

Se empleó el cuestionario ISTAS21, una versión corta adaptada del cuestionario de Copenhage, por el Instituto Sindical del Trabajo, Ambiente y Salud de España) [15], para valorar el nivel de exposición de los docentes participantes a riesgos psicosociales.

Para reconocer los riesgos y condiciones presentes en el lugar de trabajo, se utilizó un formato proveniente de la Escuela Internacional de Ergonomía (Internacional Ergonomics School), el cual permite la evaluación rápida de diversos aspectos, determinando el nivel de riesgo; donde el investigador por observación directa del puesto de trabajo va ingresando sus respuestas en software, el cual calcula el porcentaje de influencia de ese factor de riesgo en los trabajadores, finalmente, provee un formato resumen con los resultados identificándolos en colores: verde: zona de seguridad, amarillo: intermedio y rojo: debe hacerse alguna intervención ergonómica en el puesto de trabajo y un gráfico donde se presentan los riesgos más relevantes en porcentaje.

Una vez recolectados los datos, fueron vaciados en un formato de Excel y analizados a través del paquete estadístico: Statistica v.4.0, calculándose los valores porcentuales absolutos y relativos para las variables estudiada. Representándose en tablas y gráficos de acuerdo a lo objetivos de la investigación.

Resultados

La muestra estuvo constituida por 30 docentes, de los cuales, 23 (77%) fueron del sexo femenino y 7 (23%) fueron del sexo masculino. La media de la edad para el grupo en total fue de 42,96 ± 12,61, con un valor mínimo de 22 y un valor máximo de 69. Con respecto a su distribución por sexos, la media de la edad para el sexo masculino fue de 48,57 ± 12,68 siendo el valor mínimo de 35 y el máximo de 69, para el sexo femenino, la media se ubicó en 40,77 ± 12,24, con un valor mínimo de 22 y máximo de 62; sin embargo, no hubo diferencia estadísticamente significativa para la edad entre los sexos (p>0,05).

Tabla 1.Distribución de los docentes estudiados, según su edad y sexo.

|

EDAD (años) |

Masculino f (%) |

Femenino f(%) |

Total |

|

f (%) |

|||

|

20 a 30 |

0 (0) |

7 (30,5) |

7 (23,0) |

|

31 a 40 |

2 (28,5) |

3 (13,0) |

5 (17,0) |

|

41 a 50 |

2 (28,5) |

7 (30,5) |

9 (30,0) |

|

51 a 60 |

1 (14,5) |

4 (17,0) |

5 (17,0) |

|

Más de 60 |

2 (28,5) |

2 (9,0) |

4 (13,0) |

|

Total |

7 (100) |

23 (100) |

30 (100) |

Fuente: Grimán (2012).

En la Tabla 1, el mayor número de docentes, se ubicó en el grupo con las edades comprendidas entre 41 a 50 años, representando (30%), seguido por el grupo de 20 a 30 años, con (23%) y en los grupos de 31 a 40 años y 51 a 60 años, se obtuvo la misma frecuencia que representó un 17% para cada grupo). Finalmente, para las edades de mayores de 60 años, se ubicaron un 13%.

Tabla 2.Caracterización socio demográfica de los docentes estudiados.

|

f |

(%) |

|

|

Número de Hijos Ninguno Uno a Dos Tres a Cuatro |

15114 |

(50,0)(37,0)(13,0) |

|

Hábitos Psicobiológicos Bebidas alcohólicas Café Cigarrillo |

10182 |

(33,33)(60)(6,66) |

|

Horas de Sueño Menos de 8 hrs Más de 8 horas |

921 |

(30,0)(70,0) |

|

Antigüedad Profesional De 2 a 5 años De 6 a 10 años De 11 a 15 años Más de 15 años De 1 a 2 años |

102468 |

(33,3)(7,0)(13,0)(20,0)(26,6) |

Fuente: Grimán (2012).

En la Tabla 2, se presentan las características propias de la muestra estudiada: número de hijos, hábitos psicobiológicos y antigüedad profesional. En cuanto a la carga familiar, un 50% de los docentes evaluados no tenía hijos, mientras que un 37% refirió tener uno a dos y sólo un 13% tenía de tres a cuatro hijos. En los hábitos psicobiológicos, un 33,33%, refirió ingerir bebidas alcohólicas, El 60% ingiere café y sólo un 6,66% refirió fumar cigarrillo. El 70% refirió dormir más de 8 horas y un 30% menos de 8 horas. La antigüedad profesional el 33.33% tiene de 2 a 5 años, seguido del 26.6% de1 a 2 años representando el 20% con más de 15 años y el 20% faltante entre 6 y 15 años.

Tabla 3. Distribución de frecuencia de los diagnósticos realizados a los docentes estudiados.

|

PATOLOGÍAS |

f (%) |

|

Obesidad y sobrepeso |

13 (17 %) |

|

Várices |

12 (16 %) |

|

Dislipidemia |

10 (13 %) |

|

Disfonía |

7 (9 %) |

|

Anemia |

4 (5 %) |

|

Hernia umbilical |

4 (5 %) |

|

Hipertensión arterial |

4 (5 %) |

|

Traumatismos |

4 (5 %) |

|

Hernia discal |

3 (4 %) |

|

Infección urinaria |

2 (3 %) |

|

Condición fibroquística de mamas |

2 (3 %) |

|

Gastritis |

2 (3 %) |

|

Pterigium |

2 (3 %) |

|

Alergias |

2 (3 %) |

|

Micosis |

1 (1 %) |

|

Ptiriasis versicolor |

1 (1 %) |

|

Adenocarcinoma |

1 (1 %) |

|

Escoliosis |

1 (1 %) |

|

Hipertiroidismo |

1 (1 %) |

|

Síndrome viral |

1 (1%) |

|

Total |

77 (100) |

Fuente: Grimán (2012).

Las patologías más frecuente, fueron las relacionadas con trastornos metabólicos: (17 % con sobrepeso y obesidad y un 13 % con dislipidemias), con trastornos circulatorios (16% síndrome varicoso), representando la cuarta patología de ORL ( 9% disfonías )Las demás patologías se presentaron en porcentajes menores o iguales a 5%: anemia, hernias umbilicales, hipertensión arterial, traumatismos, hernias discales, infecciones urinarias, condición fibroquística de mama, gastritis, pterigium, alergias, micosis ungueal, ptiriasis versicolor, adenocarcinoma, escoliosis, hipertiroidismo y síndrome viral (Tabla 3).

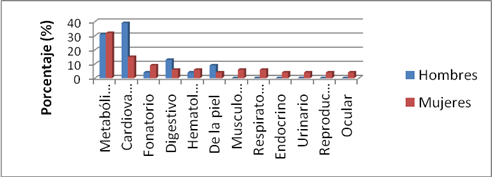

Gráfico 1. Distribución de frecuencia por sistemas corporales afectados en los docentes estudiados.

Fuente: Grimán (2012).

En el Gráfico 1, se clasifican estas patologías por sistemas del cuerpo afectados, se evidencia que 32% de los docentes evaluados presentaron alteración de su sistema metabólico, 23% del aparato circulatorio y cardiovascular, 8% del aparato de la fonación, y otro 8% del sistema digestivo. Un 5% presentaron afectación del sistema hematológico y en otro 5% se observó afecciones de piel, mientras que un 4% presentó trastornos musculoesqueléticos y otro 4% afectación del aparato respiratorio. Porcentajes menores obtuvieron los trastornos del aparato endocrino (2%), urinario (3%), reproductor (3%) y ocular (3%).

Gráfico 2. Distribución de frecuencia por sistemas corporales afectados, según sexo.

Fuente: Grimán (2012).

Lo que se encuentra en el Gráfico 2: En el sistema metabólico los porcentajes fueron similares 31%(hombre) versus 32% (mujer), siendo un poco mayor en las mujeres con respecto a los hombres Los hombres se encontraron más afectados en su sistema circulatorio y cardiovascular en comparación con las mujeres 39% (hombre) versus. 15%.(mujer), En el sistema digestivo, los hombres obtuvieron mayores porcentajes con relación a las mujeres 13%(hombre) versus 6% (mujer), lo mismo, se evidencia en las enfermedades de la piel 9%(hombre) versus 4%(mujer), por el contrario, en los sistemas fonatorio y hematológico, son las mujeres las mayormente afectadas en comparación con los hombres 9% (mujer) versus 4% (hombre) y 6%(mujer) versus 4% (hombre). En los demás sistemas (musculo esquelético, respiratorio, endocrino, urinario, reproductor y ocular) sólo hubo mujeres que presentaron alteraciones en los mismos.

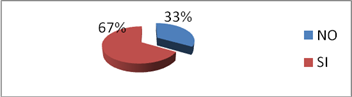

Gráfico 3.Presencia de sintomatología musculo esquelética en los docentes estudiados.

Fuente: Grimán (2012).

Se encontró que un 67% (20 docentes) refirieron presentar molestias o dolor, mientras que un 33% (10 docentes) refirieron no haber presentado dolor o molestias (Gráfico 5).

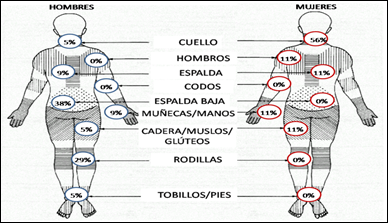

Figura 1.Zonas del cuerpo más afectadas en los docentes estudiados según esquema corporal nórdico

Fuente: Grimán (2012).

De los 67% participantes que refirieron presentar molestias o dolor, se evidencia en la ilustración del esquema corporal representada en la Figura No1 que las zonas del cuerpo más afectadas en los hombres son: 38% en espalda baja o zona lumbar, 29% en rodillas, presentando menores porcentajes espalda alta y muñecas o manos, 9% para cada uno. El cuello sólo estuvo afectado en un 5%, al igual que las caderas, muslos, glúteos y los tobillos o pies. En las mujeres, el dolor o molestia en el cuello estuvo representado en un 56%, y refirieron para espalda alta, hombro, muñecas y muslos un 11% para cada uno.

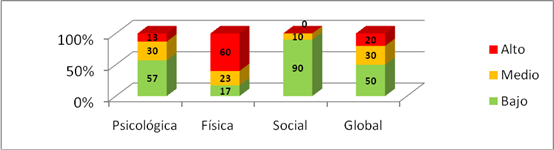

Gráfico 4.Area de sintomatología asociada al estrés y Niveles de afectación según el ISE.

Fuente: Grimán (2012).

Se observa lo siguiente: de manera global, un 50% de la muestra, presentó bajos niveles de sintomatología asociada al estrés, en un 30% se observó niveles medios de sintomatología y en el 20% restante altos niveles de sintomatología. El área física presento el nivel más alto de representación de sintomatología de estrés 60%, seguido de un 23% de nivel medio y un 17% de niveles bajos. El área psicológica, presento un 13% de alta afectación, un 30% de niveles medios y 57% nivel bajo. Evidenciándose que el área sociales la menos afectada puesto que reporto un 10% de niveles medio de afectación y un 90% de nivel bajo.

Tabla 4.Baremos de comparación y datos descriptivos de sintomatología asociada al estrés (ISE) en los docentes estudiados.

|

Muestra Total |

Hombres |

Mujeres |

Nivel de p |

Baremo de Benavides et al., (2002) |

|||

|

|

|

|

Bajo |

Medio |

Alto |

||

|

S.Psicológica |

11,0 ± 5,7 |

9,5 ± 5,0 |

11,5 ± 6,0 |

N.S. |

0-11 |

12-19 |

>19 |

|

S.Física |

9,6 ± 4,2 |

9,1 ± 4,4 |

9,7 ± 4,2 |

N.S. |

0-5 |

6-8 |

>8 |

|

S.Social |

2,2 ± 2,1 |

2,0 ± 2,6 |

2,3 ± 2,1 |

N.S. |

0-5 |

6-8 |

>8 |

|

S.Global |

22,9 ± 10,6 |

20,7 ± 10,8 |

23,6 ± 10,8 |

N.S. |

0-22 |

22-33 |

>33 |

Fuente: Grimán (2012).

Con la finalidad de comparar los tipos de sintomatologías asociadas al estrés según el área afectada, entre hombres y mujeres, se realizó la comparación, según el test de Kolmogorov Smirnov. Encontrándose: La exposición al estrés se manifiesta principalmente a través de sintomatología física en altos niveles, tanto en hombres como en mujeres. En el área social, las manifestaciones de exposición al estrés se presentan en bajos niveles, en ambos sexos. En el área psicológica, las mujeres presentan niveles medios de sintomatología, mientras que los hombres presentan valores bajos de la misma. Finalmente, de manera global, los hombres presentan sintomatología en niveles bajos, mientras que las mujeres, presentan sintomatología en niveles medios incluyendo todas las áreas afectadas. No existió diferencia estadísticamente significativa (p>0,05) entre hombres y mujeres para todas las áreas estudiadas

Tabla 5.Niveles de sintomatología asociada al estrés (ISE)

|

Muestra Total |

Hombres n= 7 |

Mujeres n= 23 |

p |

||

|

Nº |

SINTOMAS |

|

|

|

|

|

1 |

Dolores de espalda o cuello |

1,14 ± 0,97 |

0,71 ± 0,48 |

1,28 ± 1,05 |

NS |

|

2 |

Irritabilidad fácil |

0,8 ± 0,84 |

0,71 ± 0,75 |

0,82 ± 0,88 |

NS |

|

3 |

Pérdida o exceso de apetito |

0,96 ± 0,88 |

0,8 ± 0,83 |

1,0 ± 0,90 |

NS |

|

4 |

Sentirse sin ganas de comenzar nada |

0,83 ± 0,83 |

0,57 ± 0,53 |

0,91 ± 0,90 |

NS |

|

5 |

Dolor de cabeza |

1,43 ± 0,89 |

0,85 ± 0,69 |

1,60 ± 0,89 |

NS |

|

6 |

Escasas ganas de comunicarse |

0,46 ± 0,50 |

0,42 ± 0,53 |

0,47 ± 0,51 |

NS |

|

7 |

Presión en el pecho |

0,43 ± 0,72 |

0,42 ± 0,78 |

0,43 ± 0,72 |

NS |

|

8 |

Falta de flexibilidad adaptativa |

0,43 ± 0,56 |

0,42 ± 0,53 |

0,43 ± 0,58 |

NS |

|

9 |

Dificultades con el sueño |

1,36 ± 0,92 |

1,28 ± 0,75 |

1,39 ± 0,98 |

NS |

|

10 |

Sentimiento de cansancio mental |

0,93 ± 1,04 |

0,28 ± 0,75 |

1,13 ± 1,05 |

SIG |

|

11 |

Dificultades sexuales |

0,42 ± 0,63 |

0,71 ± 0,75 |

0,33 ± 0,57 |

NS |

|

12 |

Tiempo mínimo para uno mismo |

1,51 ± 0,94 |

1,85 ± 0,89 |

1,40 ± 0,95 |

NS |

|

13 |

Erupciones en la piel, salpullidos |

0,56 ± 0,67 |

0,42 ± 0,53 |

0,60 ± 0,72 |

NS |

|

14 |

Fatiga generalizada |

0,82 ± 0,71 |

0,71 ± 0,75 |

0,86 ± 0,71 |

NS |

|

15 |

Pequeñas infecciones |

0,73 ± 0,78 |

0,57 ± 0,78 |

0,78 ± 0,79 |

NS |

|

16 |

Sentimientos de baja autoestima |

0,44 ± 0,82 |

0,57 ± 0,53 |

0,40 ± 0,90 |

NS |

|

17 |

Aumento de la bebida, tabaco, etc |

0,06 ± 0,25 |

0,14 ± 0,37 |

0,04 ± 0,20 |

NS |

|

18 |

Dificultad de memoria/concentración |

0,86 ± 0,86 |

0,71 ± 0,75 |

0,91 ± 0,90 |

NS |

|

19 |

Problemas gastrointestinales |

0,76 ± 0,89 |

1,0 ± 1,41 |

0,69 ± 0,70 |

NS |

|

20 |

Necesidad de aislarse |

0,56 ± 0,85 |

0,57 ± 0,78 |

0,56 ± 0,89 |

NS |

|

21 |

Problemas alérgicos |

0,93 ± 1,14 |

0,71 ± 0,75 |

1,0 ± 1,24 |

NS |

|

22 |

Estado de apresuramiento continuo |

1,06 ± 0,90 |

1,14 ± 1,06 |

1,04 ± 0,87 |

NS |

|

23 |

Presión arterial alta |

0,63 ± 0,88 |

1,28 ± 1,25 |

0,43 ± 0,66 |

NS |

|

24 |

Pérdida del sentido del humor |

0,43 ± 0,56 |

0,14 ± 0,37 |

0,52 ± 0,59 |

NS |

|

25 |

Resfriados y gripes |

1,4 ± 1,06 |

1,57 ± 1,27 |

1,34 ± 1,02 |

NS |

|

26 |

Pérdida del deseo sexual |

0,44 ± 0,69 |

0,42 ± 0,78 |

0,45 ± 0,68 |

NS |

|

27 |

Problemas en la voz (afonías, etc) |

1,23 ± 1,10 |

0,85 ± 0,89 |

1,34 ± 1,15 |

NS |

|

28 |

Escasa satisfacción en relaciones |

0,37 ± 0,49 |

0,42 ± 0,53 |

0,36 ± 0,49 |

NS |

|

29 |

Dificultada de controlar la agresividad |

0,36 ± 0,49 |

0,28 ± 0,48 |

0,39 ± 0,49 |

NS |

|

30 |

Cansancio rápido de todas las cosas |

0,76 ± 1,10 |

0,28 ± 0,48 |

0,91 ± 1,20 |

NS |

Fuente: Grimán (2012).

En la Tabla 5, la muestra total, los valores más elevados de las medias, en orden de frecuencia corresponden a: no disponer de tiempo para sí mismo (1,51), presentar dolores de cabeza (1,43), resfriados y gripes (1,4), tener dificultades con el sueño (1,36), problemas en la voz (afonías, disfonías, carrasperas) (1,23) y dolores de espalda o cuello (1,14). Cuando se realiza la comparación entre hombres y mujeres, ambos se quejan de tener poco tiempo disponible para sí mismos (1,85 vs 1,4), presentar resfriados y gripes (1,57 vs 1,34), dificultades con el sueño (1,28 vs 1,39). Difieren en los siguientes: los hombres presentan mayores elevaciones de la presión arterial (1,28), sienten que están en un estado de apresuramiento continuo (1,14) y tienen problemas gastrointestinales (1,0), mientras que las mujeres, se quejan de dolor de cabeza (1,6), problemas de la voz (1,34) y dolor de espalda o cuello (1,28). No hubo diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres (p>0,05).

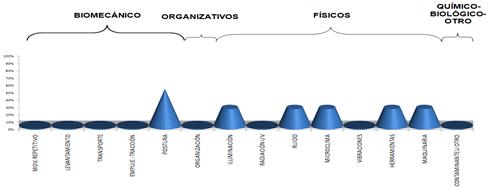

Gráfico 5.Identificación de peligros ergonómicos en área de trabajo de los docentes.

Fuente: Grimán (2012).

( Gráfico 5), se observa el porcentaje de influencia que tienen los riesgos en el área de trabajo, siendo los riesgos biomecánicos son los más resaltantes, representando un 60%. Estando dada por un 30% las posturas forzadas de la columna y de los miembros inferiores y otro 30% por las herramientas de trabajo y materiales, considerando como factor el permanecer el personal evaluado, por más del 70% de su actividad diaria es en bipedestación y/o sedestación prolongada, obligando al docente a adoptar posturas forzadas, que pueden producir fatiga muscular, evidenciándose que muchas de las herramientas necesitan mantenimiento o reposición para mejorar su uso. En cuanto a los riesgos físicos, la iluminación deficiente y el ruido representaron un 30%,respectivamente por mala distribución de la iluminación artificial, y un ruido moderado debido a las interrelaciones personales dentro de los grupos de trabajo y de la escuela en general, Se consideró confortable la temperatura y la ventilación

Gráfico 6.Nivel de exposición a riesgos psicosociales según metodología ISTAS-

Fuente: Grimán (2012).

En el Gráfico 6, se observa que de las seis dimensiones de exposición que valora el ISTAS 21, en orden de frecuencia resultaron favorables las dimensiones que tenían que ver con: en 94% el apoyo social y la calidad del liderazgo, con 91% trabajo activo y con 74% la estima. Por lo que se considera que estas tres dimensiones no representan un riesgo para la mayoría de la muestra estudiada. La dimensión inseguridad, fue evaluada por los participantes como desfavorable en un 74%, refiriendo que les preocupa el salario y un cambio de horario.Un 45% de los participantes se encontró expuesto de manera desfavorable a la doble presencia, lo que implica que el docente tiene doble carga de trabajo, teniendo como causa la doble carga de actividad profesional y actividad doméstica. Con respecto a exigencias psicológicas, el 34 % de los participantes se encontró expuesto de manera desfavorable considerando que en algunas oportunidades la distribución de las tareas es irregular, obligándole a trabajar de manera rápida o llevarse el trabajo a su casa.

Discusion

Desde el punto de vista sociodemográfico se observó en esta investigación, coincidiendo con otros estudios que la muestra estudiada fue mayormente del sexo femenino, circunstancia que se produce debido al fenómeno denominado “división sexual del trabajo”, puesto que se trata de una profesión donde predomina más un sexo que otro, debido a que culturalmente se piensa en las ocupaciones como pertenecientes a algún sexo; por ejemplo, la inclinación de las mujeres por oficios, educación, cocina, enfermería, entre otros aspectos. A pesar de esta tendencia, este fenómeno, en las últimas décadas ha ido cambiando progresivamente y tanto hombres como mujeres, se han ido mezclando indistintamente en diversos roles[9,10, 16,17].

En cuanto a carga familiar, un porcentaje considerable 50% de los participantes no tienen hijos y un 37% de uno a dos hijos, se debe recordar, que se trató de una población joven y que en los últimos años las mujeres han retrasado la maternidad o tener menor número de hijos, para dedicarse al ejercicio profesional (incluyendo la realización de estudios superiores), hecho reportado a nivel mundial18,19. Es importante resaltar esta variable debido a que a los docentes con menos o sin carga familiar poseen menos niveles de estrés, a diferencia de los que poseen carga familiar a quienes se les reconoce el fenómeno denominado “doble presencia”, que implica la doble carga de actividades laborales, las docentes sumadas a las domésticas [19,20].

Como hábitos psicobiológicos se evidenció un alto consumo de café en los profesionales de la educación, lo que según la bibliografía pudiera contribuir con las alteraciones del sueño. Además, este consumo excesivo pudiera deberse no sólo a hábitos individuales o colectivos, sino a un mayor nivel de ansiedad presente en los docentes [21,22].

Los años de ejercicio profesional fueron variables, no existiendo una tendencia predominante en la muestra de trabajadores estudiados, por lo que es difícil determinar el nivel de influencia de esta variable.

El estado de la salud de los docentes estudiados predominan las patologías relacionadas con el sistema metabólico, manifestándose como obesidad y/o sobrepeso, dislipidemias y várices lo que pudiese estar relacionado con los hábitos alimenticios y estilo de vida, entre otros factores,. En este sentido vale la pena considerar que las actividades desarrolladas por los docentes, es una actividad físicamente pasiva, que se desarrolla en posiciones de bidepestación prolongada y/o períodos de sedestación continuos lo que pudiera ser un factor contribuyente al desarrollo del aumento de peso, desordenes metabólicos y de patologías varicosas. En este estudio no se evidenció entre las tres primeras patologías las vocales, colocándose en el cuarto lugar las disfonías, diferenciándose de otras investigaciones como lo refieren autores como Escalona, quien reporta una incidencia de disfonía del 90% en su investigación, mientras que Gañet reporta una incidencia del 35% y Santana un 33%[9,10]. Por lo tanto es un hallazgo que no se debe descuidar en la muestra estudiada.

En cuanto a la presencia de síntomas de tipo musculo esquelético reportados en el Cuestionario Nórdico, más de la mitad de los participantes reconocieron haber presentado en alguna oportunidad dolor o molestia, independientemente del sexo, los docentes realizan la misma actividad laboral, encontrándose que en los hombres la referencia de sintomatología fue más común en la zona lumbar y rodillas, mientras que en las mujeres se presentó predominantemente en el cuello. Al comparar la referencia de síntomas con los resultados de la evaluación física se encontró que los mismos no coincidieron, debido a los docentes para el día de la evaluación se encontraron asintomáticos y sin limitaciones funcionales desde el punto de vista físico. Sin embargo es importante conocer que las lesiones musculo esqueléticas son de etiología multicausal, donde se combinan factores de riesgo laborales y extralaborales, como causantes de daño. En diversas investigaciones, se refleja que los trastornos musculo esqueléticos afectan en un alto grado tanto a hombres como a mujeres, pero en estas últimas es más frecuente y se presenta de forma distinta, lo que coincide con lo expuesto por Seifert[23], quien al considerar el trabajo de las mujeres y los riesgos musculo-esqueléticos refiere que debido a las diferencias biológicas y psicológicas, la mujer al interaccionar con su puesto de trabajo tiene mayor riesgo de trastornos musculo esqueléticos.

Por otro lado, el 26% de los participantes de esta investigación atribuyó el dolor musculo esquelético a su actividad laboral, lo que puede estar justificado desde el punto de vista ocupacional con las condiciones disergonómicos que se evidenciaron en la observación de las áreas y puestos de trabajo, como la disposición de los instrumentos de trabajo y equipos no han sido diseñados tomando en consideración características antropométricas de los docentes, evidenciando entre otros factores que las sillas y mesas tienen alturas inadecuadas, estanterías demasiado altas sobre todo para las docentes, esto sucede con frecuencia en el ámbito laboral, debido a que los puestos de trabajo se ajustan mayormente a la población masculina[24]. Todos los docentes permanecen en bipedestación más de la mitad del tiempo de la jornada laboral.

Otro aspecto a resaltar con respecto a los síntomas musculo-esqueléticos, es que puede existir una asociación entre niveles de estrés y dolor musculo esquelético, como cita Cardoso y cols[11], el cual refiere que los síntomas musculo esqueléticos se presentan mayormente en aquellos individuos con mayores niveles de estrés y sometidos a altas demandas psicológicas y como todos sabemos los docentes por la naturaleza de su actividad laboral que es de servicio, se encuentran permanentemente interactuando con el grupo de alumnos, equipo de trabajo, representantes, entre otros. Lo que representa una carga psicológica y social.

Al explorar la presencia de sintomatología sugestiva de estrés en este estudio a través del instrumento creado por Benavides y colaboradores, la sintomatología más reportada fue de origen físico 60% y sólo un 13% de la muestra presentó altos niveles de estrés de tipo psicológico especialmente en mujeres, ya que en hombres fueron bajos los niveles observados. Entre la sintomatología físicas se encontraron dolores de cabeza, resfriados, trastornos del sueño, problemas de la voz y dolores de espalda y cuello. Las mujeres se quejaron de mayor cansancio mental en comparación con los hombres. Al comparar los resultados con los encontrados en el estudio de Extremera y Pena coinciden en tener más baja la presencia de síntomas psicológicos, los hombres que las mujeres [25,26].

Entre las diferencias de sexo, algunos autores mencionan factores hormonales, conductuales (el hecho de que las mujeres expresen más sus síntomas o problemas de salud) y aspectos psicológicos (una mayor predisposición de la mujer a reaccionar ante los aspectos organizacionales del trabajo), sin embargo, no existen datos concluyentes al respecto. No obstante desde el punto de vista de la salud ocupacional se hace necesario la evaluación de los riesgos laborales y puestos de trabajo, tomando en consideración estas diferencias, para evitar que se causen o agraven enfermedades en los docentes [23,27].

A través del Istas-21, se demostró un bajo nivel de exposición psicosocial en los docentes participantes, el trabajo es considerado por ellos como algo positivo, presentando una exposición favorable al apoyo social, calidad de liderazgo, estima adecuada, por lo que el área social no se encuentra comprometida. Encontrándose como factor negativo en el área psicosocial de estos docentes el efecto que genera la inseguridad en la inestabilidad en el cargo, en las tareas asignadas y en el horario, que representan un factor de estrés para los trabajadores; aunado al factor de la doble presencia con respecto al hogar, es lo que algunos autores consideran que pudiera tener mayor impacto que unas malas condiciones laborales y que afecta mayormente a la población femenina [19, 24].

En la evaluación de los factores de riesgos laborales se evidencio que viene dado un riesgo biomecanico por un 30% las posturas forzadas de la columna y de los miembros inferiores y otro 30% por las herramientas de trabajo y materiales, considerando como factor el permanecer el personal evaluado, por más del 70% de su actividad diaria es en bipedestación y/o sedestación prolongada, obligando al docente a adoptar posturas forzadas, que pueden producir fatiga muscular, evidenciándose que muchas de las herramientas necesitan mantenimiento o reposición para mejorar su uso.

Conclusiones

- La muestra estuvo constituida en su mayoría por docentes del sexo femenino (77%) con una edad promedio de 41 años.

- Un 50% no tuvo hijos, un 60% consumía café diariamente y un 50% dormía 8 horas diarias.

- Las patologías más dominantes fueron: la obesidad y sobrepeso, várices, dislipidemia y disfonía.

- Aun cuando las patologías fueron comunes para ambos sexos, se observaron diferencias en la proporción de los sistemas afectados entre sexos.

- Un 67% manifestó haber presentado en algún momento sintomatología de tipo musculo esquelético. La localización más frecuente en hombres fue en la zona lumbar y rodillas mientras que en las mujeres fue en el cuello.

- Un 26% de los docentes relaciono la sintomatología musculo esquelética asociada a su actividad laboral.

- Signos y síntomas físicos fueron los resultados más reportados: dolores de cabeza, resfriados, dificultades para conciliar el sueño. Desde el punto de vista psicosocial los hallazgos más relevantes fueron: quejas por disponer de poco tiempo para sí mismos, las mujeres se quejaron más de cansancio mental que los hombres.

- Entre los riesgos psicosociales que afectan negativamente a los docentes se encuentran la inseguridad y la doble presencia.

- Los riesgos más relevantes en el lugar de trabajo fueron de tipo disergonómicos: puestos de trabajos no acordes con la antropometría de los docentes y posturas prolongadas.

Recomendaciones

- Con la finalidad de incentivar cambios de conductas y propiciar estilos de vida más saludables es ideal impartir charlas acerca de buenos hábitos alimenticios, de la importancia del ejercicio físico para mejorar y mantener la salud, de la utilización del tiempo libre y el descanso para el manejo del estrés, al igual que charlas que favorezca en el buen manejo de la comunicación efectiva del liderazgo y de la resolución de conflicto para solventar momentos estresantes.

- Desde el punto de vista laboral implementar. Mejoras ergonómicas en los puestos y ambientes de trabajo.

- Realizar capacitación teórico-práctica continua en higiene postural y exigir que se mantenga la práctica en los salones de trabajo.

- Ofrecer herramientas a los docentes relacionadas con el uso correcto de la voz en el aula de clases, con la finalidad de que, puedan impartir sus clases sin deterioro de sus cuerdas vocales, a través de técnicas como proyección de voz, etc.

- Como medida organizacional estudiar la factibilidad del manejo docente de grupos pequeños de estudiante o el apoyo de auxiliares docentes para disminuir la carga de laboral.

- Facilitar la información necesaria para liberar la incertidumbre referente al sueldo y horarios de trabajo.

Referencias bibliograficas

- Manassero MA .Estrés y burnout en la enseñanza. (1era edición). Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears. (2003).

- Martínez Alemañy C .La docencia: enfermedades frecuentes de esta profesión. Cuadernos de Educación y Desarrollo; (1) 1. (2009).

- FETE-UGT. (Federación de Trabajadores de la Enseñanza, Unión General de Trabajadores). El Boletín de Salud Laboral. Diciembre, 2006.

- Souza CL, Carvalho FM,Araújo TM, Reis EJ, Lima VM, Porto LA.Factors associated with vocal fold pathologies in teachers. Rev Saude Publica; 45(5): 914-921. 2011

- Araújo TM, Reis EJ,Carvalho FM, Porto LA, Reis IC, Andrade JM. Factors associated with voice disorders among women teachers.CadSaudePublica; 24(6): 1229-1238. 2008

- Ruiz JA y Gómez R .Análisis de los resultados obtenidos por el otorgamiento de cláusulas 95 (capacidad laboral reducida) quinquenio 1999-2003 y primer semestre del año 2004. Informe Técnico IPASME, Caracas. (2004).

- Valera J (2006). Informe de Gestión, . División Nacional de Trabajo Social. Dirección General Sectorial Asistencial. Informe Técnico IPASME, Caracas. año 2005

- Instituto Nacional de Estadísticas (INE),. Censo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. 2011

- Santana López S, Fernández Díaz IM,Almirall Hernández PJ,Mayor Ríos JH. Evaluación del estado de salud del maestro venezolano de enseñanza primaria. 2001-2004. Revista cubana de salud y trabajo; 8 (2). 2007

- Extremera Pacheco N, Pena R. La docencia perjudica seriamente la salud. Análisis de los síntomas asociados al estrés docente.Boletín de psicología 2010; 100: 43-54.

- Cardoso JP, AraújoTM,Carvalho FM, Oliveira NF, Reis EJ. Psychosocial work-related factors and musculoskeletal pain among schoolteachers.CadSaudePublica; 27(8): 1498-1506. 2011.

- Tomas J, Oliver A, Sancerni M (2007). Informe resumido de la encuesta de riesgos psicosociales de la UVEG. “Estudio sobre riesgos psicosociales en trabajadores de la Universitat de València”. Disponible en: www.uv.es/DSSQA/documentacion/Informe_resumit.pdf

- Barros ENC, Alexandre NMC. Cross-cultural adaptation of the Nordic Musculoskeletal Questionnaire. Int Nurs Rev.;50 (1):101-8. 2003

- Benavides AM, Moreno-Jiménez B, Garrosa E y González JL. La evaluación específica del síndrome de burnout en psicólogos: el “inventario de burnout de psicólogos”. Clínica y salud; 13, 257-283. 2002

- Moncada L, Llorens C y Moreno S ,Evaluar e intervenir sobre los riesgos psicosociales: es necesario y posible. La metodología ISTAS21 (CoPsoQ). Comissió Obrera Nacional de Catalunya. España. (2006)

- Acevedo D ,Flexibilidad, división sexual del Trabajo y Salud Laboral. Caso de una industria de alimentos. Maracay, 1999-2003. Trabajo de grado que se presenta para optar al grado de Doctora en Estudios del Desarrollo. Universidad de Carabobo, Bárbula. (2005).

- Campos-Serna J. Desigualdades de género en salud laboral en España. Gaceta Sanitaria; 26 (4):343-351. 2012

- Acevedo D .El trabajo y la salud de las mujeres en Venezuela. Una visión de género. Primera edición. Universidad de Carabobo, Valencia. 239 p. (2002).

- Santeliz A Las crisis han marcado la incorporación femenina al campo laboral, según datos aportados por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo. Ponencia en Seminario Internacional “Mujeres y Trabajo: Una mirada desde el género”. Caracas. (2011).

- Gómez S .La incorporación de la mujer al mercado laboral: Implicaciones personales, familiares y profesionales, y medidas estructurales de conciliación trabajo-familia. Revista en línea: Cátedra SEAT –IESE de Relaciones Laborales. IESE, Business School. Universidad de Navarra. Disponible en: http://cdd.emakumeak.org/ficheros/0000/0270/Study_0019.pdf. Consulta: 2012, Septiembre 18. (2004).

- Oficina Central de Estadísticas e Informática (OCEI). Indicadores de la fuerza de trabajo. Venezuela, Año 2000.

- Hindmarch I, Rigney U, Stanley N, Quinlan P, Rycroft J, Lane J. A naturalistic investigation of the effects of day-long consumption of tea, coffee and water on alertness, sleep onset and sleep quality.Psychopharmacology (Berl) 2000; 149(3): 203-216.

- Butt MS, Sultan MT. Coffee and its consumption: benefits and risks.CritRevFoodSciNutr 2011; 51(4): 363-373.

- Pheasant S. Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work. Second edition.CRC Press, 1996.256 pags.

- Restrepo-Ayala NC, Colorado-Vargas GOy Cabrera-Arana GA. Desgaste Emocional en Docentes Oficiales de Medellín, Colombia, 2005. Rev salud pública 2006; 8 (1).

- GañetRE, Serrano MC, Gallego PI. Patología vocal en trabajadores docentes: influencia de factores laborales y extralaborales. ArchPrev Riesgos Labor 2007; 10 (1): 12-17.

Seifert, AM. El trabajo de las mujeres y los riesgos de lesiones musculo-esqueléticas. Ponencia presentada en el I Foro ISTAS. Valencia, 17-19 Noviembre de 1999.

Papers relacionados