Introducción

El Laboratorio de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) tiene su origen en una institución centenaria, el Laboratorio Municipal de Barcelona, creado el año 1887. Esta entidad, que a lo largo de los años ha evolucionado para adaptarse a las necesidades de la salud pública de la ciudad, experimentó una gran transformación en el año 2003, al integrarse los recursos humanos y materiales del Laboratorio de Salud Pública de la Generalitat.

El Laboratorio de la ASPB es un centro proveedor de servicios analíticos. Su función es dar respuesta a las solicitudes de análisis químicos y microbiológicos de los servicios propios de la Agència y del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El laboratorio pone su oferta analítica a disposición de otras administraciones públicas y también de empresas y particulares que lo requieran.

El ámbito de actuación del laboratorio se encuentra dentro de la salud alimentaria y la salud ambiental. En el campo de la salud alimentaria la actividad se centra en aguas de consumo, bebidas, alimentos y sustancias relacionadas, dar soporte analítico a los clientes y a los programas de gestión de riesgos que desarrollan las autoridades sanitarias, así como la investigación de brotes epidémicos y alertas alimentarias. En el campo de la salud ambiental la actividad analítica cubre aguas residuales, aguas lúdicas (piscinas y playas), aire, arena y otras muestras medio ambientales (torres de refrigeración, freáticas, etc.). Como en el campo de la salud alimentaria, ofrece también soporte analítico a los brotes epidémicos y alertas de origen ambiental.

El laboratorio se organiza mediante dos áreas funcionales principales: el Servicio de Microbiología (SMICRO) y el Servicio de Química (SQUIM). En el área de microbiología mediante técnicas de cultivo, inmunológicas y moleculares (PCR) se analizan microorganismos (bacterias y virus) patógenos, microorganismos indicadores sanitarios, toxinas bacterianas y parásitos. El SMICRO se subdivide en 5 áreas con espacios diferenciados: medios, aguas, PCR, campo pulsado y alimentos. En el área de química se analizan contaminantes orgánicos (plaguicidas, hidrocarburos, compuestos orgánicos volátiles, disolventes, etc.), contaminantes inorgánicos (metales pesados), contaminantes atmosféricos, aditivos alimentarios, residuos de medicamentos zoosanitarios, parámetros nutricionales, nicotina en ambientes laborales y análisis general de aguas. El SQUIM se subdivide también en diferentes áreas: logística, medio ambiente, inorgánica, alimentos y orgánica.

En el desarrollo de las tareas que se realizan en el laboratorio de la ASPB de forma rutinaria se emplean multitud de sustancias químicas, en general se manipulan cantidades relativamente pequeñas de cada una de ellas y la exposición a dichas sustancias es variable en función de los ensayos que se realizan. Por ello, la evaluación del riesgo químico, como ocurre en muchos laboratorios, resulta ser un proceso técnicamente complejo debido a las características, descritas anteriormente, en estos puestos de trabajo. Debido a esta complejidad se consideró que la aplicación únicamente de técnicas cuantitativas de evaluación no resultaba suficiente. Por ello, se creo oportuno diseñar una metodología de gestión del riesgo químico, basada en una estimación inicial de la exposición, en un estudio básico y en una evaluación detallada de escenarios concretos que así lo requiriesen. De esta forma, se ha desarrollado un proyecto de trabajo, estructurado en diferentes fases, donde en cada una de ellas se ha procedido al estudio del riesgo químico en diferentes grados de profundidad, pero que ha permitido tomar decisiones y llevar a cabo medidas correctoras en cada una de las fases, y en su conjunto han ofrecido una gestión integral del riesgo químico. Esta metodología, basada en parte en métodos cualitativos de evaluación, no excluye los métodos cuantitativos, sino que éstos derivan de los primeros. Así, mediante el desarrollo de este proyecto en cada una de las áreas de la ASPB, se ha conseguido realizar un tratamiento integral y exhaustivo de los escenarios de exposición existentes en los laboratorios.

Metodología

A continuación se describe la metodología seguida para la gestión del riesgo químico en los laboratorios de la ASPB. Para la elaboración de este trabajo ha sido necesaria la colaboración del personal y responsables del laboratorio además de los técnicos de prevención del Servicio de Prevención Propio y Asesoramiento Externo de SGS. Para implementar la metodología de evaluación se realizaron sesiones informativas a todo el personal con la finalidad de establecer los criterios de trabajo y como resultado se creó un grupo de trabajo multidisciplinar constituido por los técnicos de las diferentes áreas y por los técnicos de prevención. El desarrollo del caso práctico presentado se ha llevado a cabo en un periodo de tiempo de un año y para ello fue necesario organizar periódicamente reuniones de trabajo participativas dirigidas por los técnicos de prevención con el fin de obtener la información y documentación necesaria para cada fase del proyecto de trabajo. A continuación se esquematiza y se describe la metodología implantada:

A continuación se describe la metodología seguida para la gestión del riesgo químico en los laboratorios de la ASPB. Para la elaboración de este trabajo ha sido necesaria la colaboración del personal y responsables del laboratorio además de los técnicos de prevención del Servicio de Prevención Propio y Asesoramiento Externo de SGS. Para implementar la metodología de evaluación se realizaron sesiones informativas a todo el personal con la finalidad de establecer los criterios de trabajo y como resultado se creó un grupo de trabajo multidisciplinar constituido por los técnicos de las diferentes áreas y por los técnicos de prevención. El desarrollo del caso práctico presentado se ha llevado a cabo en un periodo de tiempo de un año y para ello fue necesario organizar periódicamente reuniones de trabajo participativas dirigidas por los técnicos de prevención con el fin de obtener la información y documentación necesaria para cada fase del proyecto de trabajo. A continuación se esquematiza y se describe la metodología implantada:

|

|||||

|

|||||

|

|||||

Figura 1. Esquema de la metodología seguida para la gestión del riesgo químico.

Recopilación de la información

El laboratorio de la ASPB está acreditado por la Norma ISO-IEC-17025 sobre requisitos de los laboratorios de ensayo y calibración, y por ello dispone de PNT’s (procedimientos normalizados de trabajo) de las técnicas analíticas que se ensayan, donde se incluyen los reactivos y mezclas que se manipulan en cada área. De esta forma, a partir de estos procedimientos se ha elaborado un listado de los agentes químicos empleados, constituyendo la base de partida de la metodología empleada.

A partir de esta información, además, se ha determinado el conjunto de mezclas que se preparan en cada área. Para ello, desde el Servicio de Prevención se ha diseñado un formato de etiqueta interna y para el cálculo se ha empleado la aplicación RISKQUIM del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. A continuación se ha establecido un plan de trabajo para etiquetar dichas mezclas o los cambios de envase de producto comercial que se realizan en los laboratorios. Para la confección de las etiquetas han colaborado los diferentes técnicos analistas, que son los responsables de la gestión del proceso de etiquetaje.

De esta forma, el laboratorio dispone de la totalidad de la información relativa a la peligrosidad de las sustancias y mezclas que se manipulan en la rutina del laboratorio mejorando, sin duda, la gestión del riesgo químico. Esta acción ha sido complementada con una formación específica para todo el personal del laboratorio sobre el Reglamento CLP de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Jerarquización

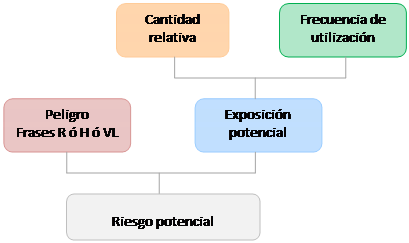

La metodología empleada se sustenta en parte en el método de “Evaluación simplificada del Riesgo Químico”, desarrollado por el Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), en colaboración con el Centre National de Protection et de Prévention (CNPP), y publicado en la Nota Documental ND 2233-200-05 [1]. La fase de jerarquización es una estimación inicial del riesgo y en ella se pretende clasificar, mediante el cálculo del riesgo potencial, los agentes químicos y escenarios de exposición definidos en cada área.

Para el desarrollo de la Jerarquización se parte del listado de sustancias y mezclas elaborado en la fase anterior por áreas. Para cada agente químico se recopila la información necesaria para la realización de esta fase: frases de peligro, cantidad y frecuencia. Las frases de peligro se obtienen de las fichas de seguridad de los productos comerciales o bien de las etiquetas internas elaboradas por los laboratorios. Posteriormente los técnicos analistas definen el consumo anual o mensual (a criterio del área) y la frecuencia de manipulación de cada producto conforme se establece en la metodología empleada. Para el desarrollo de esta fase, además de la recopilación de la información necesaria por parte de cada uno de agentes implicados (técnicos de prevención y técnicos analistas) se realizan reuniones de trabajo participativas donde se analiza la información recogida y se definen los escenarios de exposición objeto de estudio.

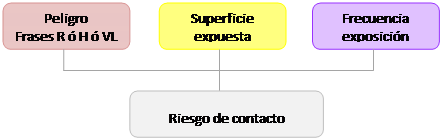

Con toda la información disponible y consensuada por el grupo de trabajo se sigue la metodología de Jerarquización propuesta por el INRS, siguiendo el siguiente esquema:

Figura 2. Esquema de la jerarquización del riesgo potencial.

El desarrollo de esta fase permite obtener, para cada área, un “mapa” de riesgo químico o estimación inicial del riesgo y seleccionar los agentes químicos que contribuyen mayoritariamente al riesgo potencial de exposición en cada zona de trabajo y así dar por finalizada la evaluación del riesgo en esta fase en algunos casos. De esta forma, puede optimizarse la realización de las fases posteriores de evaluación del riesgo por inhalación y contacto, limitándolas a los agentes que contribuyen principalmente al riesgo.

Adicionalmente, en esta fase se identifican todas las sustancias o productos que se manipulan en los laboratorios, intrínsecamente peligrosos, como los clasificados como cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción (CMR’s), así como los sensibilizantes, a tener en cuenta especialmente en caso de embarazo y lactancia y personal especialmente sensible.

Evaluación cualitativa

En esta fase se procede a la realización de un estudio básico del riesgo de exposición a agentes químicos. Se evalúa tanto el riesgo de exposición inhalatoria como de contacto dérmico. Se emplea la metodología indicada en la Evaluación simplificada del Riesgo Químico”, desarrollado por el INRS, adaptada según el criterio técnico de SGS en la definición de la clase de peligrosidad (considerando sólo las frases de peligro generales o bien referidas específicamente a la vía de exposición evaluada). Esta fase, además de la recogida de información de las variables que intervienen en el cálculo (frases de peligro, volatilidad, frecuencia diaria), requiere la realización de visitas en los laboratorios para estudiar los procedimientos de trabajo que se emplean y recopilar información de las medidas técnicas de protección colectiva que se dispone, con el fin de valorar su idoneidad y eficacia de forma cualitativa.

Con toda la información obtenida bien de las fichas de seguridad, de los analistas y de las observaciones realizadas en las visitas, se procede a la evaluación del riesgo siguiendo el siguiente esquema:

Figura 3. Esquema de evaluación del riesgo de exposición por inhalación.

Figura 4. Esquema de evaluación del riesgo de exposición por contacto

El empleo de esta metodología permite evaluar de una forma cualitativa los diferentes escenarios de exposición determinando un nivel de riesgo crítico, moderado o bien aceptable en cada caso. Es importante destacar que este estudio cualitativo de exposición a agentes químicos no substituye a la evaluación cuantitativa sino que la complementa ya que permite realizar un tratamiento integral y exhaustivo de los agentes químicos y tareas específicas que se realizan en los laboratorios. Este objetivo no es técnica ni razonablemente posible abordarlo sólo desde la perspectiva cuantitativa debido al elevado número de agentes químicos que pueden manipularse en el laboratorio, a que no se disponen de límites ambientales para todos los agentes y a las dificultades técnicas para realizar mediciones ambientales.

Acciones derivadas de la evaluación cualitativa

Este estudio básico debe considerarse el punto de partida para implantar un conjunto de actuaciones, que se describen a continuación, para reducir o bien controlar el riesgo de exposición a agentes químicos:

- Determinar las medidas correctoras de protección colectiva o individual necesarias en cada caso.

- Definir aquellos escenarios en los que se debe proceder a la evaluación cuantitativa del riesgo para establecer una valoración definitiva. La elección de estos escenarios se alcanza de una forma sistematizada y razonada.

- Establecer un programa de control de la exposición que puede incluir medidas ambientales para comprobar la aceptabilidad de la exposición (programa higiénico), verificación del adecuado funcionamiento de los medios de protección colectiva como brazos de extracción y cabinas de laboratorio (medición de la velocidad de captura o control) e inspecciones planificadas para el control del correcto uso de los equipos de protección individual y colectiva.

- Definir la formación necesaria de los técnicos de laboratorio y proporcionar la información relativa a los riesgos evaluados y a las medidas de prevención y protección que deben adoptarse, mediante el diseño de fichas informativas específicas para cada área de trabajo.

Todas estas actuaciones pueden, además, estar interrelacionadas entre sí y ser algunas de ellas consecuencia de otras.

Resultados: caso práctico de gestión del riesgo químico

El caso práctico que se presenta a continuación corresponde a la aplicación de esta metodología de gestión del riesgo químico en el SMICRO siguiendo las diferentes etapas descritas en la figura 1 y resaltando los aspectos más significativos del estudio realizado.

Recopilación de la información

Del estudio de 81 procedimientos de trabajo revisados se listaron 156 escenarios de exposición dentro de las 5 áreas que componen el Servicio de Microbiología. La definición de estos escenarios fue realizada por el grupo de trabajo constituido.

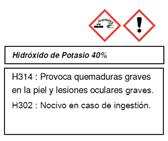

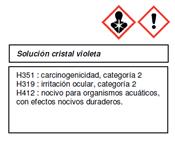

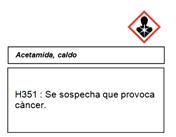

Esta fase, además, fue complementada con la elaboración de 44 etiquetas para las mezclas que se preparan en las diferentes subáreas del Servicio o bien para los productos que se trasvasan a otros envases distintos del original. El Servicio de Prevención diseñó la etiqueta y fueron los técnicos del laboratorio los encargados de calcular, elaborar y suministrar las etiquetas. A continuación se muestran ejemplos de algunas de las etiquetas internas elaboradas.

|

|

|

|

Figura 5. Ejemplos de etiquetas internas elaboradas en el SMICRO.

Jerarquización

La Jerarquización de riesgos para la salud según la metodología INRS permite calcular una puntuación del riesgo potencial para cada escenario de exposición establecido. Si éstos se ordenan de forma decreciente en base a su puntuación del riesgo potencial y se calcula un índice parcial acumulado (expresado en porcentaje del riesgo potencial) se puede determinar los escenarios y agentes que contribuyen mayoritariamente al riesgo y que por ello necesitan una acción prioritaria. En general se acepta, que de una forma práctica se puede prescindir de los escenarios y agentes que en su conjunto supongan el 20% del riesgo aproximadamente [2]. Así mismo, en los casos que el riesgo potencial haya sido valorado bajo se puede dar por finalizada la evaluación en esta etapa.

Los resultados de la jerarquización del riesgo potencial en las diferentes áreas del SMICRO se presentan en la tabla 1.

|

Área |

Prioridad |

Nº agentes |

Riesgo potencial |

Riesgo potencial acumulado |

|

Alta |

1 |

31% |

31% |

|

|

Medios |

Media |

21 |

59% |

90% |

|

Baja |

90 |

10% |

100% |

|

|

Alta |

5 |

80% |

80% |

|

|

Aguas |

Media |

7 |

20% |

100% |

|

Baja |

2 |

0% |

100% |

|

|

Alta |

3 |

99% |

99% |

|

|

PCR |

Media |

5 |

1% |

100% |

|

Baja |

1 |

0% |

100% |

|

|

Alta |

1 |

99% |

99% |

|

|

Campo pulsado |

Media |

1 |

1% |

100% |

|

Baja |

2 |

0% |

100% |

|

|

Alta |

4 |

88% |

88% |

|

|

Alimentos |

Media |

9 |

12% |

100% |

|

Baja |

4 |

0% |

100% |

Tabla 1. Resultados de la Jerarquización en el SMICRO.

Los resultados de la jerarquización del riesgo potencial en las diferentes áreas del SMICRO muestran que para los escenarios con prioridad de acción alta representan desde el 31% del riesgo potencial acumulado en el área de medios hasta un 99% en las áreas de PCR y campo pulsado. Se observa que se da una variabilidad significativa de este resultado en función de las áreas, puesto que se observa áreas que concentran el riesgo en un reducido número de escenarios y otras no. En cambio, en el conjunto de escenarios considerando la prioridad alta y media se abarca entre el 90 y el 100% del riesgo potencial acumulado, determinándose prácticamente concentrado el riesgo en estos agentes y pudiéndose prescindir de los casos en que la prioridad se ha determinado baja.

Así pues considerando únicamente el conjunto de escenarios que integran la prioridad alta y media de la tabla 1, se elabora la tabla 2. Se observa que el número de escenarios inicial de 156 se reduce significativamente a 57, cubriéndose un porcentaje elevado del riesgo potencial acumulado (entre el 90 y 100 %). Así pues, se establece que el estudio básico posterior de evaluación deberá centrarse en estos casos.

|

Área |

Nº agentes con prioridad alta y media |

Riesgo potencial acumulado |

|

Medios |

22 |

90% |

|

Aguas |

12 |

100% |

|

PCR |

8 |

100% |

|

Campo pulsado |

2 |

100% |

|

Alimentos |

13 |

100% |

|

TOTAL |

57 |

Tabla 2. Escenarios contemplados en la evaluación cualitativa

La realización de esta primera fase de jerarquización del riesgo potencial permite seleccionar los escenarios y agentes más relevantes desde el punto de vista higiénico, y poder optimizar las fases de estudio posteriores limitándolas a las que contribuyen principalmente al riesgo.

Además de ello en esta fase se ha determinado aquellos escenarios en los que se manipulan productos muy peligrosos (cancerígenos, mutagénicos, tóxicos para la reproducción (CMR’s) y sensibilizantes) en las diferentes subáreas del SMICRO (ver tabla 3). En este caso todos ellos se encuentran incluidos en el estudio posterior, pero adicionalmente conviene tenerlos identificados por su posible exposición en caso de embarazo y especial sensibilidad.

|

Área |

Nº agentes (CMR’s y sensibilizantes) |

|

Medios |

8 |

|

Aguas |

4 |

|

PCR |

2 |

|

Campo pulsado |

2 |

|

Alimentos |

3 |

Tabla 3. Identificación agentes muy peligrosos

Evaluación cualitativa

La evaluación del riesgo químico mediante el método del INRS permite efectuar una estimación inicial del riesgo de los escenarios determinados en la etapa anterior, teniendo en cuenta además de la peligrosidad de los agentes, otras variables como la volatilidad, procedimiento de trabajo (pesada, trasvase, pipeteo, etc. ), medios de protección colectiva empleados, superficie del cuerpo expuesta, etc. En cuanto a los medios de protección colectiva, en la realización del presente estudio, se valora su idoneidad para proteger frente al agente químico en cuestión y se comprueba si se dispone de un control de la eficacia de los mismos. Esta observación resulta de suma importancia para no subestimar el riesgo y para en su caso establecer las medidas correctoras oportunas.

En la tabla 4 se presentan los resultados obtenidos de la valoración del riesgo de exposición por vía inhalatoria y por contacto en el Servicio de Microbiología.

|

Riesgo inhalación |

Riesgo contacto |

|||||

|

Área |

Crítico |

Moderado |

Aceptable |

Crítico |

Moderado |

Aceptable |

|

Medios |

0 |

1 |

21 |

20 |

6 |

6 |

|

Aguas |

0 |

3 |

9 |

6 |

3 |

2 |

|

PCR |

0 |

2 |

6 |

2 |

3 |

3 |

|

Campo pulsado |

0 |

0 |

2 |

1 |

1 |

0 |

|

Alimentos |

2 |

0 |

11 |

6 |

4 |

3 |

|

TOTAL |

2 |

6 |

49 |

25 |

17 |

15 |

Tabla 4. Resultados de la evaluación del riesgo

En base a estos resultados, en el SMICRO el riesgo por inhalación se valora mayoritariamente aceptable mientras que el riesgo por contacto crítico o moderado. Cabe señalar, que en la valoración del riesgo se tiene en cuenta las medidas de protección colectivas pero no las individuales. Por ello, en base a esta consideración es razonable que el riesgo por inhalación se determine principalmente aceptable, puesto que el laboratorio dispone de cabinas que se emplean para la manipulación de los agentes peligrosos. En los casos que el riesgo por inhalación se valora crítico o moderado es debido principalmente porque no se utilizan las medidas de protección colectivas o bien éstas no son las adecuadas, y en cada caso se propone la medida correctora más conveniente. En contrapartida, los resultados obtenidos en la valoración del riesgo por contacto se valoran principalmente críticos o moderados, debido a que se han estudiado en esta fase sustancias corrosivas, tóxicas, sensibilizantes y CMR’s y no se tienen en cuenta el uso de la protecciones individuales como guantes. Excepto en algún caso concreto en que puede mejorarse el procedimiento de trabajo para evitar o bien reducir el contacto dérmico, en la mayoría de casos el control de este riesgo depende del empleo de los equipos de protección individual, por lo que se deberán tomar medidas encaminadas a seleccionar, utilizar y mantener los EPI’s adecuadamente.

Acciones derivadas de la evaluación cualitativa

De la evaluación cualitativa anterior pueden derivarse diferentes actuaciones en función de los resultados y el criterio técnico del higienista (ver figura 1), ya sea implantando directamente medidas correctoras, tanto colectivas como individuales, recurrir a evaluaciones cuantitativas para cuantificar la exposición, establecer los indicadores de control de la exposición, así como definir de forma exhaustiva la información que debe facilitarse a los analistas y la formación requerida. En total se definen 10 actuaciones derivadas de la evaluación cualitativa del SMICRO donde cada una de ellas puede englobar uno o más escenarios de exposición.

A modo de ejemplo, se presentan algunas de las propuestas derivadas del estudio realizado en el SMICRO, con el fin de mejorar la gestión del riesgo químico en el Servicio:

- Medidas de protección colectivas: manipular el ácido acético bajo la campana extractora que se dispone en el área de medios.

- Medidas de protección individual: emplear mascarilla P2 para la manipulación del suplemento selectivo Bolton.

- Evaluaciones cuantitativas: cuantificar la exposición a acetona en el área de aguas.

- Control de la exposición: realizar un estudio de verificación y valoración de los sistemas de ventilación general y localizada e inspecciones planificadas para el control del correcto uso de los equipos de protección individual y colectiva.

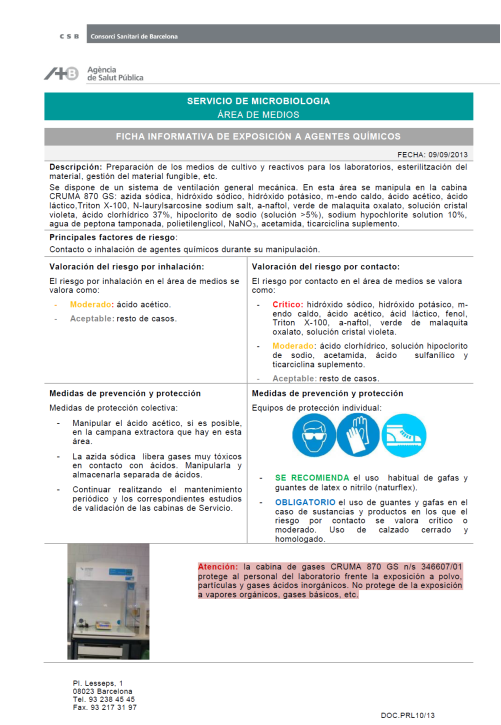

- Formación e información: realización de fichas específicas de las áreas del SMICRO, ver figura 6.

Figura 6. Ficha informativa del área de medios.

Conclusiones

El desarrollo de esta metodología de trabajo ha permitido realizar una gestión integral y exhaustiva del riesgo químico. En concreto:

- Identificar los escenarios de exposición existentes en los laboratorios.

- Clasificar los escenarios de exposición en base al riesgo potencial que suponen atendiendo a la peligrosidad y exposición potencial.

- Seleccionar los escenarios que más contribuyen al riesgo global del laboratorio para poder optimizar las fases posteriores de evaluación.

- Evaluar de forma cualitativa el riesgo de exposición inhalatoria y el contacto con piel y ojos.

- Planificar las acciones preventivas de mejora de las condiciones de trabajo, considerando las prioridades de actuación que se determinan en el estudio.

- Proporcionar las medidas de protección colectiva e individual (EPI’s) a adoptar durante la ejecución de las tareas desarrolladas en los escenarios considerados.

- Definir los escenarios que requieren una evaluación cuantitativa del riesgo para establecer una valoración definitiva. La elección de estos escenarios se alcanza de una forma sistematizada y razonada.

- Proporcionar información a los trabajadores, mediante la elaboración de unas fichas informativas “específicas” sobre los riesgos existentes en sus puestos de trabajo y las medidas preventivas que deben adoptarse.

- Mantener la información del peligro químico cuando se preparan soluciones o se trasvasan productos a otros envases distintos del original mediante la creación de etiquetas internas.

- Sensibilizar a los técnicos del laboratorio del riesgo químico existente en sus puestos de trabajo.

- Proporcionar datos a tener en cuenta para actualizar la formación interna de prevención de riesgos laborales.

- Ayudar a implementar un plan específico de vigilancia de la salud para cada puesto de trabajo.

- Proteger a los trabajadores especialmente sensibles de los riesgos identificados (particularmente identificando los agentes sensibilizantes, cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción que se manipulan en el laboratorio).

- Definir un programa de mediciones periódicas (en caso necesario) y de controles operacionales.

- Integrar la prevención en los diferentes niveles jerárquicos del laboratorio mediante grupos de trabajo y definición de responsabilidades.

En definitiva, esta metodología ha permitido organizar y abordar el complejo proceso de evaluación en los laboratorios.

Referencias Bibliográficas

- 1. Vincent, R.; Bonthoux, F.; Mallet, G; Iparraguirre, J.F; Rio, S. (2005) Méthodologie d’évaluation simplifiée du risque chimique: un outil d’aide à la décision. En: INRS, Hygiène et sécurité du travail –Cahiers de notes documentaires, ND 2233, Nº 200.

- 2. Sánchez Cabo, M.T.; Sousa Rodríguez, M.E (Coordinación). (2010) Riesgo Químico. Sistemática para la Evaluación Higiénica. ISBN: 9788474257861.

- 3. Cavallé Oller, N. (2006). NTP 750: Evaluación del riesgo por exposición inhalatoria de agentes químicos. Metodología simplificada. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- 4. Cavallé Oller, N. (2010). NTP 872: Agentes químicos: aplicación de medidas preventivas al efectuar la evaluación simplificada por exposición inhalatoria. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- 5. Cavallé Oller, N. (2010). Control banding, una herramienta complementaria a la evaluación cuantitativa en Higiene Industrial. En: Archivos de prevención de Riesgos Laborales 13, 4, 177179.

- 6. Abril Muñoz, I; Delgado Cobos, P; Guardino Solá, X.; van der Haar, R. (2011). NTP 897: Exposición dérmica a sustancias químicas: evaluación y gestión del riesgo. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- 7. Cavallé Oller, N. (2012). NTP 936: Agentes químicos: evaluación cualitativa y simplificada del riesgo por inhalación (I). Aspectos generales. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- 8. Sousa Rodríguez, M. E; Tejedor Traspaderne, J.N. (2012). NTP 937: Agentes químicos: evaluación cualitativa y simplificada del riesgo por inhalación (III). Método basado en el INRS. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- 9. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. BOE nº 104 de 1 de mayo de 2001.

- 10. Real Decreto 665/1997 (modificado por Real Decreto 1124/2000 y Real Decreto 349/2003), de 12 de mayo sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE nº 124 de 24 de mayo de 1997.

- 11. Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. BOE nº 133 de 5 de junio de 1995.

- 12. Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. BOE nº 54 de 4 de marzo de 2003.

- 13. Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16dediciembre de2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE)nº1907/2006.

Papers relacionados