Callejón Ferre, Ángel Jesús

Departamento de Ingeniería Rural / Universidad de Almería / Ctra. de Sacramento s/n, Edificio CITE II-A, La Cañada de San Urbano / 04120 Almería, España+34 950 01 59 75 / acallejo@ual.esPérez Alonso, JoséDepartamento de Ingeniería Rural / Universidad de Almería / Ctra. de Sacramento s/n, Edificio CITE II-A, La Cañada de San Urbano / 04120 Almería, España+34 950 01 55 02 / jpalonso@ual.esCarreño Ortega, ÁngelDepartamento de Ingeniería Rural / Universidad de Almería / Ctra. de Sacramento s/n, Edificio Politécnica II, La Cañada de San Urbano / 04120 Almería, España+34 950 01 40 98 / acarre@ual.es López Martínez, José AntonioDepartamento de Ingeniería Rural / Universidad de Almería / Ctra. deSacramento s/n, Edificio CITE II-A, La Cañada de San Urbano / 04120 Almería, España+34 950 01 5694 / jalopez@ual.esSánchez-Hermosilla López, JuliánDepartamento de Ingeniería Rural / Universidad de Almería / Ctra. de Sacramento s/n, Edificio CITE II-A, La Cañada de San Urbano / 04120 Almería, España+34 950 01 51 07 / jusanche@ual.esTrillo Mata, Luis MiguelDepartamento de Ingeniería Rural / Universidad de Almería / Ctra. de Sacramento s/n, Edificio CITE II-A, La Cañada de San Urbano / 04120 Almería, España+34 950 01 59 75 / acallejo@ual.es

ABSTRACT

ABSTRACT

El estudio ha tenido como base el uso y aplicación del Método LEST (Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo de Francia) en explotaciones agrícolas intensivas para la valoración de los puestos de trabajo. Se ha contado con una guía de observación individualizada por explotación agrícola, que ha cuantificado al máximo la información recogida y logrado la mayor objetividad posible, analizándose los datos estadísticamente. Como conclusión principal, los resultados asocian directamente los diferentes tipos de explotaciones agrícolas y sus instalaciones con las condiciones ergonómico-psicosociales de los trabajadores, proponiéndose mejoras cuantiosas en función del tipo de explotación.

Palabras clave

Palabras clave

Ergonomía, Psicosociología, Invernaderos y LEST

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La agricultura de la provincia de Almería se basa en el carácter intensivo delos factores de producción, tecnología, trabajo y capital, siendo “consecuencia inevitable de su pasado”. Esta afirmación es un indicador de que continuamente se están renovando los sistemas de producción, comercialización y servicios de la provincia para no quedar obsoletos y poder aumentar la competitividad de nuestra economía.

La superficie actual de invernaderos se aproxima a las 30000 ha, y la tipología de los mismos corresponde principalmente al invernadero “Tipo Almería plano y Tipo Almería raspa y amagado" en un 96,5% (Fernández & Pérez) [1], con una producción final agraria estabilizada alrededor de los 1500 millones de euros (Cajamar) [2].

Para un dato medio y mínimo (aplicación R. D. 613/2001 en Andalucía) [3], una hectárea de invernadero supone 360 jornales al año. Si cada jornal corresponde con el trabajo que realiza una persona, se emplearían a unas 45000 personas que trabajarían directamente en los invernaderos, con una elevada cantidad de mano de obra inmigrante (Cajamar) [2].

Personas empleadas = 360 jornales · 30 000 ha·8 h ·año ·mes

·semana·per sona = 45000ha·añojornal 12 meses 4 semanas40 h

Este dato se aproxima al dato oficial de 38700 personas dadas de alta en el régimen agrario de la Seguridad Social en la campaña 2005/2006 (Cajamar) [2], suponiendo un coste de aproximadamente el 40 % del total de los gastos por hectárea invernada.

Entre tantas definiciones de invernadero, éste es un conjunto formado por estructura ligera y cubierta que permite la protección y/o crecimiento de las plantas mediante el uso de la energía solar y la defensa contra el frío y otras condiciones climáticas adversas, además, las “dimensiones del recinto permiten a las personas trabajar cómodamente en su interior” (UNE-EN 13031-1) [4].

El desarrollo de los cultivos en invernadero en Almería está basado fundamentalmente en la utilización de invernaderos de bajo coste, en los que el control ambiental es insuficiente. Pero debido a la creciente necesidad de disminuir la aplicación de productos fitosanitarios, y de modificar los periodos de producción en función de la demanda del mercado, se hace necesario mejorar las condiciones ambientales en los invernaderos, así como mejorar la calidad laboral de los trabajadores.

Rainbird & O’Neill [5], clasifican los trastornos en el sector agrícola de los países tropicales en desarrollo: contacto con plaguicidas, trastornos biomecánicos y contacto con otras sustancias nocivas diferentes de los plaguicidas. La intervención de la ergonomía puede paliar estos trastornos, siendo necesario un cambio en la formación de los trabajadores y empresarios.

La agricultura es reconocida como la industria de trabajos más penosos y muestra altos índices de trastornos musculoesqueléticos con efectos que sugieren que los factores de riesgo ergonómicos están involucrados, siendo muy escasa la historia de la aplicación de criterios ergonómicos en los lugares de trabajo agrícola (Meyers et al.) [6].

Litchfield [7], identifica los riesgos laborales en agricultura: cortes, magulladuras, heridas profundas, fracturas, amputaciones, lesiones de médula espinal, lesiones mortales, contacto con microorganismos, contacto con agroquímicos, dolor, estrés y lesiones consecuencia de problemas ergonómicos debidos a deficiencias en los procedimientos de trabajo y condiciones del mismo. Afirma que las estadísticas muestran una de las más altas tasas de accidentes y lesiones de los sectores económicos. Destaca la importancia de los costos económicos que suponen las bajas laborales en el sector agrícola y concluye que es necesario mejorar las estadísticas de salud en el sector agrícola, que se hace imprescindible la mejor compresión de los problemas ergonómicos en la agricultura y que hace falta mayor formación de los trabajadores así como una rápidareducción de accidentes en el sector.

Entre los problemas de salud que sufren las mujeres trabajadoras del campo en Nigeria se incluyen fatigas musculares, fiebre, dermatitis, migrañas, enfermedades respiratorias, problemas de visión y audición como consecuencia de exposición a temperaturas extremas, el uso de productos químicos, fertilizantes, polvos y picaduras de insectos, por lo que se recomienda que las políticas agrarias de los países en desarrollo se centren en medidas ergonómicas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores rurales Egharevba et al. [8].

En el medio rural, el trabajo penoso, los accidentes y las lesiones traumáticas son las principales preocupaciones por parte del gobierno Indio, luego es urgente mejorar las condiciones ergonómicas en las explotaciones agrícolas. Además, la falta de capacidad técnica de los obreros preocupa a la hora de la mecanización de los cultivos ya que puede ser causa de accidentes más graves (Nag & Nag) [9]. Sin embargo, Hachiya et al. [10], que con la mejora en la mecanización del cultivo de repollo se logró una mejor eficiencia ergonómica, de gestión y de trabajo en la explotación agrícola.

García & Padilla [11], en su estudio de prevención de riesgos laborales en invernaderos de Almería llegan a la conclusión de que uno de los riesgos más importantes del entorno laboral es debido a las condiciones ambientales variables que llegan a ser extremas, las cuales podrían repercutir negativamente tanto en la salud de los trabajadores como en riesgos derivados de la exposición a las mismas por la posibilidad de sufrir accidentes en la realización de las labores desarrolladas. Igualmente, apuntan a la necesidad de prestar atención a los riesgos derivados de la organización del trabajo y de las relaciones personales, sobre todo cuando coinciden trabajadores de distintas nacionalidades, pudiendo surgir conflictos debidos a los hábitos culturales y a las dificultades de comunicación ocasionadas por el idioma.

Li et al. [12], muestra en su investigación que no sólo la artritis profesional en sí, es lo importante en referencia a los costes, sino también los problemas psicosociales y los factores relacionados con el trabajo, los cuales afectan a a la magnitud de estos costos indirectos.

La condición de minoría (inmigrantes hispanos) en el sector de la construcción y obrero poco especializado es un indicador de accidentes laborales en el sector de la construcción en USA. Este hecho está también directamente relacionado con la afiliación o no sindical de dichos trabajadores (Anderson et al.) [13].

En su investigación sobre el ahorro de mano de obra en cultivo y confección de tomate, Okano et al. [14] mejoró ergonómicamente el lugar de trabajo con unas banquetas más altas que las habituales.

Fulmer et al. [15], realizaron un estudio de los riesgos ergonómicos de los trabajadores agrícolas en la recolección de manzanas de Nueva York y Pennsylvania proponiendo varias estrategias para mejorar la calidad de vida de los empleados, tales como mejor comunicación y participación activa por parte de empresarios y trabajadores agrícolas.

Las estrategias de prevención y medidas de intervención en el lugar de trabajo deben tener en cuenta los factores físicos, así como las características personales y el estilo de vida de los trabajadores (Pinzke) [16].

El análisis de los trabajadores determinará la idoneidad de unos u otros para los diferentes trabajos (Costa) [17].

Desde hace relativamente poco tiempo, se realizan estudios de seguridad y salud aplicados a la agricultura, convirtiéndose en una de las principales líneas de investigación en Estados Unidos (Frank et al.) [18].

Chapman et al. [19], en su estudio para reducir los riesgos muscoesqueléticos entre los agricultores de hortalizas frescas propuso varias medidas para mejorar la ergonomía sugiriendo que para que las medidas ergonómicas puedan ser implantadas eficientemente debe existir una buenainformación, lo cual hará mas efectiva la medida.

El uso de un nuevo cinturón por parte de los trabajadores del cultivo de manzana redistribuyó el peso en la espalda, cuello y hombros, reduciendo significativamente la actividad muscular de dichas zonas y mejorando la calidad de vida de los empleados agrícolas (Earle-Richardson et al.) [20].

La introducción de frecuentes y breves descansos (5 minutos que suponen20 minutos más al día de descanso) puede mejorar la calidad vida de los trabajadores que participan en tareas agrícolas extenuantes (cultivos de fresas y cítricos), aunque en función de cómo se vayan dando los descansos a lo largo del día se podría influir sobre la productividad laboral (Faucett et al.) [21].

Para Davis & Kotowski, [22], sus resultados detectan en los trabajadores agrícolas altas tasas de baja de espalda, hombros y trastornos de las extremidades superiores existiendo la urgente necesidad de mejorar y validar estudios para reducir los riesgos y beneficiar la salud de los trabajadores agrícolas en USA, haciendo hincapié sobre la población inmigrante. Igualmente, la falta de comprensión de los trastornos musculoesqueléticos con origen en la agricultura obstaculiza los esfuerzos por prevenir este tipo de lesiones profesionales de explotaciones agrícolas.

A través de entrevistas y seminarios de ergonomía con agricultores de Indonesia se logró mejorar el diseño de una hoz, por lo que se mejoró la calidad de vida en el trabajo de estos agricultores (Sutjana et al.) [23].

McNeill & Westby [24], en su investigación demostraron cómo la ergonomía puede desempeñar un papel importante en la reducción de la fatiga y mejora de la satisfacción de los usuarios en el desarrollo y transferencia de tecnología de los países en desarrollo.

En los países en desarrollo asiáticos es muy necesaria la investigación ergonómica y el fomento de métodos de formación para atender a las necesidades de las diferentes poblaciones rurales (Kawakami et al.) [25]. En la misma línea, Jafry & O'Neill [26], después de analizar la aportación de la ergonomía industrial en los países en desarrollo, apuntan hacia nuevos campos de investigación ergonómica, concretamente sobre los trabajadores del medio rural. Además, la aplicación de la ergonomía entre los países en desarrollo y los países desarrollados se diferencia fundamentalmente por la limitada infraestructura en apoyo de la ergonomía de los países subdesarrollados y su aplicación. Por ello, se hace necesaria una mayor colaboración entre los profesionales de estos países (O'Neill) [27].

O'Neill [28], analiza nuevamente, las principales diferencias desde el punto de vista ergonómico entre los países desarrollados y los en vía de desarrollo, así, la ignorancia de los conocimientos ergonómicos y los beneficios que pueden ofertar a estos últimos, no ha ayudado a sus trabajadores, en su mayoría agrícolas.

Burdorf [29], argumenta que en la mayoría de los estudios sobre los trastornos de espalda, la calidad de los datos es pobre por lo que advierte de la necesidad de desarrollar métodos cuantitativos para su aplicación en epidemiología ocupacional.

El diseño, las respuestas fisiológicas, la productividad y la valoración del esfuerzo así como las respuestas de los trabajadores con respecto al uso de una herramienta agrícola en los países en desarrollo fueron estudiados por Sen & Sahu [30]. Los resultados obtenidos apuntan a la mejoría de las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas.

Los principios ergonómicos utilizan datos cuantitativos o cualitativos del riesgo para evaluarlo e interpretarlo y así posteriormente desarrollar programas de mejora. Independientemente de la complejidad de las herramientas de evaluación de la exposición, los trabajadores deberían ayudar plenamente en la toma y análisis de datos, seguidamente, en la identificación y aplicación de soluciones (Zalk) [31].

Malchaire [32], describe los métodos utilizados para evaluar los principales parámetros al aire libre como temperatura, humedad, radiación, velocidad del aire,tasa metabólica, ropa de trabajo, tasa de sudor y frecuencia cardiáca. Además, existen modelos de predicción del riesgo de los trastornos producidos por exposición a elevadas temperaturas (Malchaire et al.) [33].

Para medir la intimidación en el trabajo es necesario entrevistar y/o encuestar a las personas que han sufrido este acoso en la empresa, intentando cuantificar posteriormente los datos (Willingstorfer et al.) [34].

Rugulies et al. [35] aconsejan analizar el entorno de trabajo desde el punto de vista psicosocial y los trastornos musculoesqueléticos mediante una amplia encuesta. Advierten de la falta de normalización y limitaciones de las metodologías de este tipo de investigación. La encuesta debe ser realizada por un equipo interdisciplinario, intentando abordar: carga física de trabajo, características sociodemográficas y antropométricas, relaciones sociales, acontecimientos de la vida, comportamientos de la salud, estado físico y psicológico de las personas. Así pues, el enfoque interdisciplinario facilita la realización de un buen cuestionario que a su vez nos dará información muy fiable sobre los aspectos psicosociales de los trabajadores y así poder evitar los mecanismos conducentes a trastornos de la salud.

Todos los trabajos como los servicios, agricultura, industria y construcción son variables en cuanto a sus formas y horarios. Este hecho lleva a la necesidad de evaluar las exposiciones laborales según cada puesto de trabajo aconsejando encuestas para el análisis ergonómico-psicosocial (Gold et. al.) [36].

Como ejemplo de concienciación de los problemas de los trabajadores, éstos en la empresa Intel en Israel comenzaron a quejarse de molestias en la muñeca, rápidamente se abordó el problema y ergonómicamente se solucionó, no sólo en esta fábrica sino en todas las fábricas del grupo a nivel mundial (Morag et al.) [37].

Otro logro significativo es mencionado por Lotter [38], que relaciona directamente la agricultura respetuosa con el medio ambiente con los factores ergonómico-psicosociales de los trabajadores, ya que no sólo la agricultura biológica está referida a los alimentos sino también a la forma de obtenerlos.

Stanton & Young [39] han cuantificado más de sesenta procedimientos y/o métodos de evaluación ergonómica de ambientes de trabajo. Los métodos son cuantiosos, pueden ser objetivos, subjetivos o mixtos, siendo algunos leves mejoras de otros; entre ellos destacan: método del laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo conocido como LEST (Guélaud et al.) [40], método RNUR o de perfiles de puestos de Renault [41], método de la Agence Nationale pour L’Amelioration des Conditions de Travail conocido como ANACT [42], método mixto de FREMAP [43], método FAGOR [44], método Ergonomic Workplace Análisis conocido como EWA [45], método para la investigación de desórdenes traumático acumulativos en extremidades superiores (McAtamne & Corlett) [46], método de evaluación de factores de riesgo para el desarrollo de desórdenes músculo- esqueléticos relacionados con el trabajo (Wells et al.) [47], método para la identificación de riesgos ergonómicos (Kemmlert) [48] y método de Suzanne Rodgers (Rodgers) [49].

Torres & Rodríguez [50], realizaron la evaluación ergonómica de puestos de trabajo de la industria pesquera del Ecuador mediante la selección del método de LEST de entre muchos otros, realizando un análisis discriminante entre métodos.

En las zonas de producción hortícola de la provincia de Almería, no existen antecedentes de métodos que permitan expresar el grado de calidad ergonómica- psicosocial de una explotación en función de sus características globales, pudiendo considerarse el presente estudio pionero en el sector, por ello el objetivo de esta investigación es poder determinar/cuantificar el grado de calidad ergonómica- psicosocial de una explotación agrícola intensiva, teniendo en cuenta que sólo se van a exponer parte de los resultados de la investigación que se está llevando a cabo actualmente dada su gran relevancia, mediante un proyecto de investigación subvencionado por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

MATERIAL Y MÉTODOS

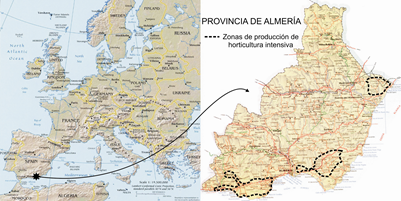

El estudio se ha realizado en parcelas agrícolas de horticultura intensiva bajo plástico en la provincia de Almería (Sureste de España).

Figura 1. Localización del 80 % de invernaderos (http://www.viajeros.com [51] y elaboración propia).

Por lo general, tres son las construcciones que componen las explotaciones: invernadero, almacén y balsa. Los operarios que trabajan en estas fincas, están el 80 % de su tiempo en el invernadero (figura 2) realizando tareas de siembra y/o trasplante, tutorado, podas, fertirrigación, aplicaciones fitosanitarias y recolección, entre otras (García & Padilla) [11].

3,0 m2,75 m

![]()

“Parral plano”

Plástico en cubierta y laterales“Raspa y Amagado”

4,5 m 3,0 m

Figura 2. Sección media de invernaderos tipo Almería (elaboración propia).

Para la investigación se han realizado 55 encuestas desde el 21/12/2007 hasta el 12/02/2008 (primera mitad de la campaña agrícola 2007/2008), que abarcan una superficie total de 42,99 ha de invernaderos. En todos estos invernaderos se ha diferenciado entre cultivos de tomate, sandía (comienzo cultivo) y calabacín, además de dos tipos de invernaderos (figura 2).

El método empleado para la evaluación ergonómico-psicosocial ha sido el de LEST (Guélaud et al.) [40], habiendo seguido para su elección los criterios de evaluación de métodos ergonómicos de Stanton & Young [39]. Es un método más o menos ideal para estudiar la carga física, mental y gasto metabólico, pero no es muy bueno para el análisis de posibles riesgos de lesiones por desórdenes traumáticos acumulativos.

La recogida de datos ha sido a través de entrevista personal a los agricultores y/o titulares de las explotaciones así como al personal técnico que lleva a cabo el asesoramiento de las mismas. Las encuestas, tal y como apuntaba Rugulies et al. [35], no están normalizadas teniendo limitaciones metodológicas en este tipo de investigaciones, por lo que los criterios definitorios adoptados en la guía de observación son dieciséis, agrupados en cinco aspectos importantes (Guélaud et al.) [40]:

a) Entorno físico: Ambiente térmico, iluminación, ruido y vibraciones.

b) Carga física: Carga estática y carga dinámica.

c) Carga mental: Apremio de tiempo, complejidad-rapidez, atención y minuciosidad.

d) Aspectos psicosociales: Iniciativa, status social, comunicación, cooperación e identificación con el producto.

e) Tiempo de trabajo.

Una de las principales ventajas del método consiste en que permite obtener una puntuación para cada una de las variables estudiadas. Se propone una valoración entre 0 y 10 que determina la situación ergonómica en la explotación en relación a cada una de las variables (tabla 1).

Tabla 1. Valoración y efecto por parámetro (Guélaud et al.)[40]. VALOR EFECTO0, 1 y 2 Situación satisfactoria

3, 4 y 5 Débiles molestias. Posible introducción de mejoras 6 y 7 Molestias medias. Riesgo de fatiga8 y 9 Molestias fuertes. Fatiga

10 Nocividad

A su vez, se han tomado muchísimos datos que definen otros parámetros del entorno, como superficie, tipo de cultivo, tipo de invernadero, tipo de riego, etc. Estos últimos parámetros podrán servir para un posterior análisis más profundo cuando se termine el total de encuestas que serán 110, tratando de abarcar una campaña completa de producción.

En general, para la toma de datos objetivos ha sido necesaria la utilización de instrumental como: termómetro, GPS, higrómetro, luxómetro, sonómetro, cinta métrica y cronómetro, principalmente. Junto con la toma de estos datos se ha ido confeccionando la guía de observación, para finalmente cuantificar los parámetros según los criterios de la tabla 1. Así, asignando un índice a cada parámetro (de forma no arbitraria y con subcriterios definidos) todos los datos se sometieron a un análisis de la varianza y prueba de mínimas diferencias significativas, con la ayuda del paquete estadístico STATGRAPHICS Plus 4.0 para Windows. Previamente los datos fueron validados mediante estudios de normalidad y homocedasticidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De las 55 explotaciones agrícolas estudiadas 37 son del tipo “Parral Plano” (24,12 ha) y 18 “Raspa y Amagado” (18,87 ha), teniendo todas un tamaño comprendido entre 0,14 y 2,50 ha. Igualmente, pero en función del cultivo, 34 son de tomate (26,08 ha), 12 de sandía (9,79 ha) y 9 de calabacín (7,12 ha).

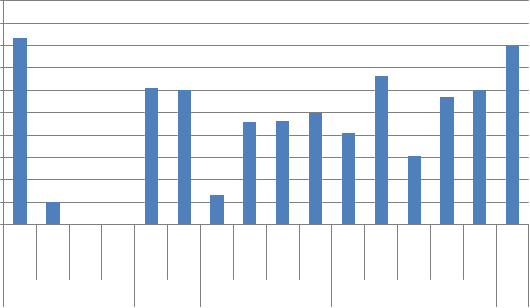

A la vista de la figura 3 parece claro que este sector agrícola (de trabajo en invernaderos) es penoso, sobre todo en lo referente al ambiente térmico y tiempo de trabajo, además de status social, sin olvidar la carga estática, dinámica y la identificación. Estos datos coinciden con Rainbird & O’Neill [5], Meyers et al. [6], Litchfield [7], Egharevba et al. [8], Nag & Nag [9], García & Padilla [11], Li et al. [12] y Davis & Kotowski [22].

10

|

|

987654321 |

0

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Entorno Fís ic o C arg a Fís ic a C arga Mental A s pec tos Ps ic os oc iales Tiempo

Trabajo

Figura 3. Histograma de todas las explotaciones agrícolas intensivas estudiadas.

Luego, en grandes bloques se afecta negativamente al entorno físico, carga física, aspectos psicosociales y tiempo de trabajo, no garantizándose que las dimensiones del recinto permitan a las personas trabajar cómodamente en su interior, tal y como dice la norma UNE-EN 13031-1 [4].

Las labores agrícolas de siembra y/o trasplante, tutorado, poda, fertirrigación, tratamientos fitosanitarios y recolección se caracterizan por su sencillez, hecho que coincide con los resultados obtenidos en el bloque de carga mental.

Los parámetros de tiempo de trabajo, identificación, minuciosidad, atención, ambiente sonoro, vibraciones y carga dinámica han sido constantes en todas las explotaciones estudiadas independientemente del tipo de estructura y cultivo, por lo que no aparecen reflejados en la tabla 2. Este hecho podría indicar que el método de LEST no es lo eficiente que se quisiera en el análisis de estos parámetros por lo que debería ser readaptado para este trabajo o que dichos parámetros son indiferentes a la tipología estructural y manejo de cultivo.

Analizando los parámetros restantes y comparando los datos entre los dos tipos de estructuras sólo existen diferencias significativas en “posibilidades de comunicación”, pudiendo ser debido a que los invernaderos raspa y amagado son más sofisticados que los planos y en ellos las labores suelen estar mucho más organizadas; no obstante, el valor obtenido de 3’44, es muy admisible y subsanable (tabla 1). Por lo demás, ambos “ambientes térmicos” se comportan igual de mal (tablas 1 y 2).

Si se comparan los cultivos (tabla 2), sin tener en cuenta los tipos de estructuras aparecen diferencias significativas en los parámetros “ambiente térmico”, “carga estática” y “complejidad-rapidez”. Ésto se justifica por las labores culturales específicas de cada cultivo, dependientes, por ejemplo, de si es un cultivo bajo (calabacín y sandía) o alto (tomate). También, la recolección es diferente y más o menos cuidadosa sobre todo en calabacín.

Tabla 2. Variación de índices ergonómico-psicosociales en función del tipo de estructura y cultivos.

Tipo estructuras

Amb. Térmico

Carga Estática

Apremio Tiempo

Complej.-

Rapidez Iniciativa

Status Social

Posibilidad

Comunic. Cooperación

Plano tipo parral 8,19a 6,22a 1,31a 4,86a 4,10a 6,65a 2,92a 5,54a Raspa y amagado 8,61a 5,89a 1,33a 4,00a 4,15a 6,61a 3,44b 6,06a Significación ns ns ns ns ns ns * ns

Cultivos

Amb. Térmico

Carga Estática

Apremio Tiempo

Complej.-

Rapidez Iniciativa

Status Social

Posibilidad

Comunic. Cooperación

Calabacín 8,44ab 8,00a 1,06a 7,00a 4,19a 6,78a 2,89a 6,44a Sandía 9,08a 6,00b 1,25a 2,00c 4,11a 6,50a 3,33a 5,67a Tomate 8,03b 5,65b 1,41a 4,85b 4,10a 6,65a 3,06a 5,53a

Significación * *** ns *** ns ns ns ns

Cultivos y estructuras

Amb. Térmico

Carga Estática

Apremio Tiempo

Complej.-

Rapidez Iniciativa

Status Social

Posibilidad

Comunic. Cooperación

|

Calabacín parral |

plano- |

8,50ab |

8,00a |

1,13a |

7,00a |

4,17a |

6,75a |

2,75a |

6,25a |

|

Calabacín amag. |

raspa- |

8,00ab |

8,00a |

0,50a |

7,00a |

4,33a |

7,00a |

4,00a |

8,00a |

Sandía plano-parral 9,00a 6,00b 1,19a 2,00c 4,08a 6,63a 3,25a 5,38a

Sandía raspa-amagado 9,25a 6,00b 1,38a 2,00c 4,17a 6,25a 3,50a 6,25a Tomate plano-parral 7,76b 5,62b 1,43a 5,14ab 4,08a 6,62a 2,86a 5,33a

Tomate raspa-

amagado 8,46ab 5,69b 1,38a 4,38b 4,13a 6,69a 3,38a 5,85a Significación * *** ns ** ns ns ns nsns, *, ** y *** no significativo o significativo para P ≤0'05, 0’01 ó 0’001, respectivamente. Test demínimas diferencias significativas.

Además, el estudio combinado entre tipo de estructura y cultivo, desprende prácticamente los mismos resultados que ambos por separado, destacando que el entorno más penoso en cuanto a ambiente térmico sería el de sandía con estructura raspa y amagado. Este hecho puede ser debido a que los invernaderos de raspa y amagado son más herméticos que los del tipo parral plano, impidiendo una mayor pérdida de calor desde su interior. Además, precisamente la sandía ha sido plantada en la época más fría del año y sus exigencias térmicas en este estadío son mayores que el resto de cultivos; por lo que es un hecho atribuible al manejo por parte del agricultor del cultivo. No obstante, en lo referente a este factor, los datos son muy malos en todas las condiciones.

Pensamos que la única medida efectiva para hacer admisibles los dos parámetros más desfavorables sería evitar los cambios bruscos de temperatura y humedad, para lo que los empleados deberían trabajar en turnos de 3 ó 4 horas y no en jornada continua, completando hasta 8 h en otras actividades de la explotación o del sector agrícola almeriense, tales como manipulación-confección de frutas y hortalizas. Con esta medida también, se disminuiría el índice “tiempo de trabajo”.

Aunque los esfuerzos de la administración son grandes en tiempo y dinero, los otros aspectos negativos de carga física y psicosociales se solucionarían a base de más formación específica y con medidas de integración de los trabajadores, extranjeros o no.

Posiblemente los costes indirectos de los trabajadores de los invernaderos si no lo son, lo serán, igual que Li et al. [12].

CONCLUSIÓN

En primer lugar, este tipo de estructuras de invernadero típicas del sudeste español no garantizan el trabajo de forma cómoda en su interior. En este sentido, se aconseja reducir la jornada de trabajo a 4 h como máximo para hacer más saludable la actividad laboral y completar hasta 8 h en otras actividades afines. Por otro lado, el método de LEST para este trabajo debe ser adaptado en la evaluación de tiempo de trabajo, identificación, minuciosidad, atención, ambiente sonoro, vibraciones y carga dinámica. Por último, para paliar los bloques de carga física y psicosociales hay que insistir más en formación y medidas integradoras de los trabajadores.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos la colaboración de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía mediante un proyecto de investigación concedido a la Universidad de Almería de referencia SC/UNI/00010/2007 y al contrato de investigación nº 400725 de la Universidad de Almería.

REFERENCIAS

- 1. Fernández, C. & Pérez, J. J. (2004) Caracterización de los invernaderos de la provincial de Almería. Cajamar. Almería, 20 pp.

- 2. Fundación Cajamar (2006) Análisis de la campaña hortofrutícola de Almería 2005/2006. Cajamar (Caja Rural Intermediterránea), Almería, España. 38 p.p.

- 3. BOE (2001) Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias. Boletín Oficial del Estado No. 138, 09/06/2001.

- 4. UNEEN130311 (2002) Invernaderos, proyecto y construcción. Parte 1: invernaderos para producción comercial. AENOR.

- 5. Rainbird, G. & O’Neill, D. (1995) Occupational Disorders Affecting Agricultural Workers in Tropical DevelopingCountries – Results of a LiteratureReview. Applied Ergonomics 26 (3): 187193 Jun.

- 6. Meyers, J.M.; Miles, J.A.; Faucett, J.; Janowitz, I.; Tejeda, D.G. & Kabashima, J.N. (1997) Ergonomics in agriculture: Workplace priority setting in the nursery industry. American Industrial Hygiene Association Journal 58 (2): 121126 Feb.

- 7. Litchfield, M.H. (1999) Agricultural work related injury and illhealth and the economic cost. Environmental Science and Pollution Research6 (3): 175182.

- 8. Egharevba, R.K. & Iweze, F.A. (2004) Sustainable agriculture and rural women: Crop production and accompanied health hazards on women farmers in six rural communities in Edo State Nigeria. Journal of sustainable Agriculture 24 (1): 39 51.

- 9. Nag, P.K. & Nag, A. (2004) Drudgery, accidents and injuries in Indian agriculture. Industrila Health 42 (2): 149162 Apr.

- 10. Hachiya, M.; Amano, T.; Yamagata, M. & Kojima, M. (2004) Development and utilization of a new mechanized cabbage harvesting system for large fields. JarqJapan Agricultural Research Quarterly 38 (2): 97103 Apr.

- 11. García, A. B. & Padilla, M. (2005) Estudio de la Prevención de Riesgos Laborales en Invernadero. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería. ISBN: 849228465X

- 12. Li, X. & Gignac, M.A.M.; Anis, A.H. (2006) The indirect costs of arthritis resulting from unemployment, reduced performance, and occupational changes while at work. Medical Care 44 (4): 304310 Apr.

- 13. Anderson, J.T.L.; Hunting, K.L. & Welch L.S. (2000) Injury and employment patterns among Hispanic construction workers. Journal of Occupational and environmental medicine 42 (2): 176186 Feb.

- 14. Okano K.; Nakano Y. & Watanabe, S. (2001) Singletruss tomato system A laborsaving management system for tomato production. JarqJapan Agricultural Research Quarterly 35 (3): 177184 Jul.

- 15. Fulmer, S.; Punnett, L.; Slingerland, D.T. & EarleRichardson, G. (2002) Ergonomic exposures in apple harvesting: Preliminary observations. American Journal of Industrial Medicine 39 Suppl. 2, Aug.

- 16. Pinzke, S. (2003) Changes in working conditions and health among dairy farmers in southern Sweden. A 14year followup. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 10 (2): 185195.

- 17. Costa, G. (2004) Multidimensional aspects related to shiftworkers' health and wellbeing. Revista de Saude Publica 38: 8691 Suppl. S.

- 18. Frank, A.L.; McKnight R.; Kirkhorn, S.R. & Gunderson, P. (2004) Issues of agricultural safety and health. Annual Review of Public Health 25: 225245.

- 19. Chapman, L.J.; Newenhouse, A.C.; Meyer, R.H.; Taveira, A.D.; Karsh, B.T.; Ehlers, J.J. & Palermo, T. (2004) Evaluation of an intervention to reduce musculoskeletal hazards among fresh market vegetable growers. Applied Ergonomics 35 (1): 5766 Jan.

- 20. EarleRichardson, G.; Jenkins, P.L.; Freivalds, A.; Burdick, P.; Park, S.; Lee, C.; Mason, C. & May, J.J. (2006) Laboratory evaluation of belt usage with apple buckets. American Journal of Industrial Medicine 49 (1): 2329 Jan.

- 21. Faucett, J.; Meyers, J.; Miles, J.; Janowitz, I. & Fathallah, F. (2007) Rest break interventions in stoop labor tasks. Applied Ergonomics 38 (2): 219226 Mar.

- 22. Davis, K.G. & Kotowski, S.E. (2007) Understanding the ergonomic risk for musculoskeletal disorders in the United States agricultural sector. American Journal of Industrial Medicine 50 (7): 501511 Jul.

- 23. Sutjana D.P.; Adiputra, N.; Manuaba, A. & O'Neill, D. (1999) Improvement of sickle quality through ergonomic participatory approach at Batunya Village Tabanan Regency. Journal of Occupational Health 41 (2): 131135 Apr.

- 24. McNeill, M. & Westby, A. (1999) Ergonomics evaluation of a manually operated cassava chipping machine. Applied Ergonomics 30 (6): 565570 Dec.

- 25. Kawakami, T.; Batino, J.M. & Khai, T.T. (1999) Ergonomic strategies for improving working conditions in some developing countries in Asia. Industrial Health 37 (2): 187198 Apr.

- 26. Jafry, T. & O'Neill, D.H. (2000) The application of ergonomics in rural development: a review. Applied Ergonomics 31 (3): 263268 Jun.

- 27. O'Neill, D.H. (2000) Ergonomics in industrially developing countries: does its application differ from that in industrially advanced countries?. Applied Ergonomics 31 (6): 631640 Dec.

- 28. O'Neill, D. (2005) The promotion of ergonomics in industrially developing countries. International Journal of Industrial Ergonomics 35 (2): 163168 Feb.

- 29. Burdorf, A. (1992) Exposure Assessment of RiskFactors for Disorders of the back in Occupational Epidemiology. Scandinavian Journal of Work Environment & Health 18 (1): 19 Feb.

- 30. Sen, R.N. & Sahu, S. (1996) Ergonomic evaluation of a multipurpose shovel cumhoe for manual material handling. Internacional Journal of Industrial Ergonomics 17 (1): 5358 Jan.

- 31. Zalk, D.M. (2001) Grassroots ergonomics: Initiating an ergonomics program utilizing participatory techniques. Annals of Occupational Hygiene 45 (4): 283 289 Jun.

- 32. Malchaire, J. (1995) Methodology of Investigation of Hotworking conditions in the field. Ergonomics 38 (1): 7385 Jan.

- 33. Malchaire, J.; Kampmann, B.; Mehnert, P.; Gebhardt, H.; Piette, A.; Havenith, G.; Holmer, I.; Parsons, K.; Alfano, G. & Griefahn, B. (2002) Assessment of the risk of heat disorders encountered during work in hot conditions. International Archives of Occupational and Environmental Health 75 (3): 153162 Mar.

- 34. Willingstorfer, B.; Schaper, N. & Sonntag, K. (2002) Relationships between measures of workplace bullying and social conditions at the workplace. Zeitschift fur Arbeitsund Organisationspsychologie 46 (3): 111125.

- 35. Rugulies, R.; Braff, J.; Frank, J.W.; Aust, B.; Gillen, M.; Yen, I.H.; Bhatia, R.; Ames, G.; Gordon, D.R.; Janowitz, I.; Oman, D.; Jacobs, B.P. & Blanc, P. (2004) The psychosocial work environment and musculoskeletal disorders: Design of a comprehensive intervieweradministered questionnaire. American Journal of Industrial Medicine 45 (5): 428439 May.

- 36. Gold, J.E.; Park, J.S. & Punnett, L. (2006) Work routinization and implications for ergonomic exposure assessment. Ergonomics 49 (1): 1227 Jan 15.

- 37. Morag, I.; Shinar, D.; Saat, K. & Osbar, A. (2005) Trackball modification based on ergonomic evaluation: a case study in the sociology of ergonomics in Israel. International Journal of Industrial Ergonomics 35 (6): 537546 Jun.

- 38. Lotter, D.W. (2003) Organic Agriculture. Journal of Sustainable Agriculture 21 (4): 59128.

- 39. Stanton, N. & Young, M. (1998) Is utiliy in the mind of the beholder? A study of ergonomics methods. Applied Ergonomics 29, No. 1, pp. 4151.

- 40. Guélaud, F.; Roustang, G.; Beauchessne, M. & Gautrat, J. (1975) Para un Análisis de las condiciones del Trabajo Obrero en la Empresa. Método LEST. Centro Nacional de Investigación. Laboratoire d’Économie et de Sociologie de travail. Aix Provence, Francia.

- 41. INSHT (1976) Método RNUR o RENAULT. Los perfiles de puestos. Traducción de “Les profils de postes” méthode d’analyse des conditions de travail.

- 42. INSHT (1991) Condiciones de trabajo: instrucciones de uso. Traducción de “Conditions de travail, mode d’emploi” Agence Nationale pour l’Amélioration de Conditions de Travail (ANACT).

- 43. Fundación MAPFRE (1995) Manual de Ergonomía. Madrid.

- 44. FAGOR (1987) Método perfil de puesto. Fagor salud laboral.

- 45. Finnish Institute of Occupational Healt (1989) Ergonomic Workplace Analysis Ergonomic section (EWA). Finland.

- 46. McAtammey, L. & Corlett, E. N. (1993) RULA: a survey method for the investigation of workrelated upper limb disorders. Applied Ergonomics 24 (2): 9199.

- 47. Wells, R.; Moore, A.; Potvin, J. & Norman R. (1994) Assessment of risk factors for development of workrelated musculoskeletal disorders (RSI). Applied Ergonomics 25 (3): 157164.

- 48. Kemmlert, K. (1995) A method assigned for the identification of ergonomic hazars – PLIBEL. Applied Ergonomics 26, No. 3, pp. 199211.

- 49. Rodgers, S. (1993) Ergonomics process manual. Genium Publising, New York, E.U.A.

- 50. Torres, T. & Rodríguez, M. (2007) Evaluación Ergonómica de Puestos de Trabajo de la Industria Pesquera del Ecuador. Revista Tecnológica ESPOL (20), No. 1, pp. 139142.

- 51. http://www.viajeros.com/mapas. Available on 16/02/2008.

Papers relacionados